前不久,北京地坛公园的“余华铁生友谊树”火了,两棵树的名字互为镜像,像极了他们跨越生死的灵魂共振。“友谊树”养护费到期,网友纷纷催促余华续缴。不过“乌龙”的是,这两棵树的认养人,其实是普通市民。即便如此,“余华铁生式友谊”依旧令人上头。从轮椅上的守门员与推车人,到一句“铁生不在了”,他们解构苦难,把彼此放入心里。

两棵树、两块牌,为何能让网友集体沸腾?在这“搭子文化”“阶段性友谊”成为高频词的时代,如何才能拥有“余华铁生”般的友谊?

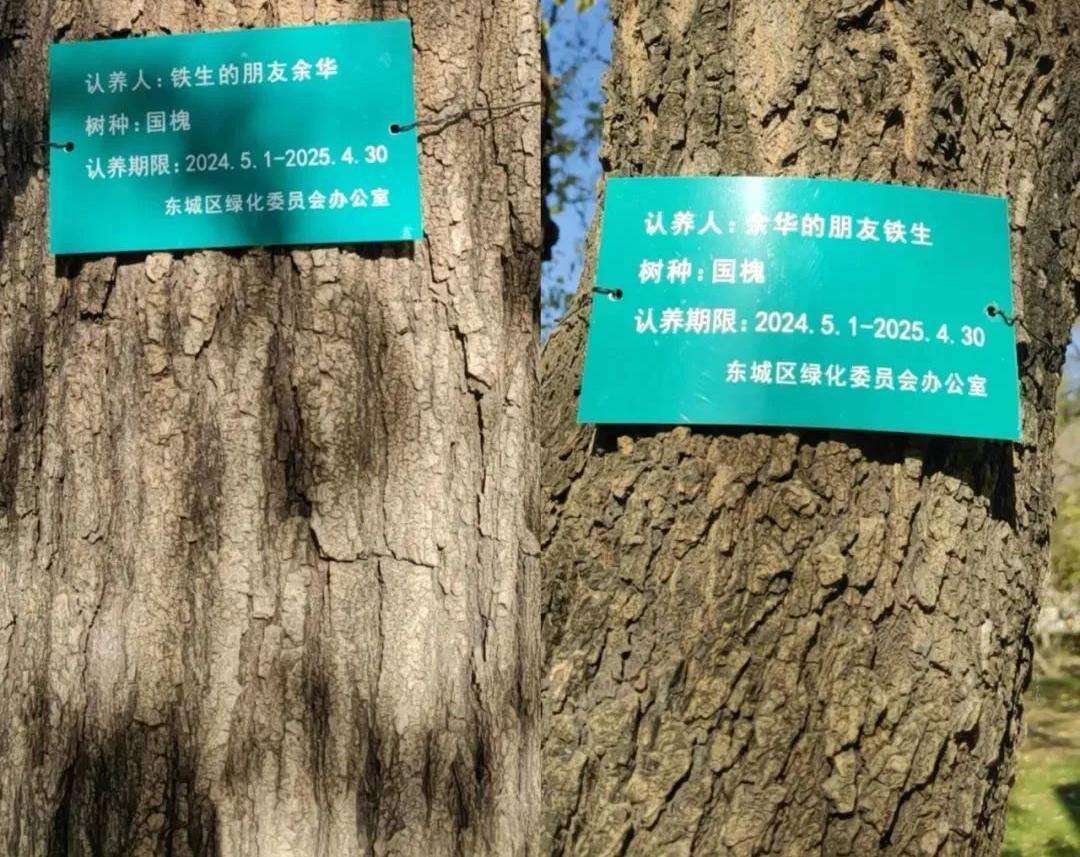

北京地坛公园的“铁生余华友谊树” 图源:“青春浙江”微信公众号

一

余华铁生的友谊,始于文学、成于赤诚。

一个身体残缺,笔下依旧望向美好;一个身体完整,却写尽底层苦难。两个人,两种截然不同的文风,但并不妨碍两个灵魂相遇,道出完整的生活与生命。史铁生写道:“二十一岁末尾,双腿彻底背叛了我。我没死,全靠着友谊。”家人努力避开“跑”“踩”这些字眼,余华会说“走啊铁生,踢球去啊”。

“轮椅”,铁生的桎梏,余华的玩具:伙同好友扛着史铁生上火车,不远千里圆足球梦;让史铁生当守门员,威胁对手“他很可能被你们踢死了”;给史铁生摘最新鲜的黄瓜,“我说这黄瓜从摘下来到你嘴里不到十分钟”。那是无论多少年后,都能反复回忆的快乐与疯狂,共同陪伴彼此走过余生。

苦难未被刻意回避,反而在嬉笑怒骂间被消解。正如鲁迅笔下的刘和珍君,“敢于直面惨淡的人生”。他们的友谊没有悲情,是黑暗中射进来的一道光,是裂缝中萌发的希望。

史铁生给余华写信,分享他分到四居室的喜悦,他说“我是这个世界上最幸运的人”。无法想象这句话,对于一个在狂妄年纪忽然失去双腿、之后失去双亲的人来说,含金量有多高。余华心疼铁生,“他对世界充满了爱”。史铁生用“敬重”来形容对病痛的感受,与病痛博弈间,如果能获得智慧那也是一种赢。他确实没有输,在友情上,未曾遭受亏待,也不曾被遗忘。

2010年,史铁生永远留在了59岁。从那以后,余华总会有意无意提起史铁生。他会在签售时,在史铁生的书上划掉自己的名字,郑重写下“铁生”。“轮椅”也成了敏感词,在一次旧友合照时,这个词让余华突然落寞感叹“铁生不在了”。会想起那个午后床前,史铁生说起的“瓶盖论”,“如果我们确信无疑地认为瓶盖拧紧药片也会跳出来,那么也许就会出现奇迹。可因为我们无法相信,奇迹也就无法呈现”。他惊叹,“铁生不会魔术,但他的思想会魔术”。

余华的一次次提起,丰满了史铁生的形象,大家才发现,原来被推到悬崖边的史铁生,真的会顺便看看流岚雾霭。

余华(后排左二)与史铁生(前排一)的合影 图源:“央视新闻”微信公众号

二

余华铁生的故事里,没有利益纠葛,没有刻意维护,但就是那份双向奔赴的纯粹,最戳人心。当我们羡慕他们的友谊时,究竟羡慕的是什么?

对“从前慢”的怀念。过去,友谊是“从前车马慢”的书信往来,是长夜漫漫的促膝长谈;如今,我们被朋友圈的点赞、群聊中的表情包所包裹。互联网看似给了我们礼物,拉近了人与人之间的沟通距离,实则渐渐将情感压缩成“碎片化社交”。从“面对面”到“屏对屏”,我们将生活分割成零散的片段,留给友谊的只有见缝插针的寒暄,缺少了过去曾拥有的真诚土壤。

“莫逆于心,遂相与为友”。流动性与快节奏,如同两把筛子,筛掉了需要时间沉淀的情感。如果连一个人的心意都无法花时间耐心探寻,又谈何灵魂共鸣、互为挚友呢?

对“DeepTalk”的渴望。有数据显示,62.8%的受访者表示自己对网络社交的依赖性较强。这种“轻量化”社交,就像切磋武功时的点到即止,既有交锋的快感,又不失边界的礼貌。只是,看似频繁的互动,稀释了对话的浓度,让内容流于表面。

在热闹纷繁的世间,“DeepTalk”的深度链接,似股清流,深入人心。余华和铁生聊文学,聊生死,聊生活态度,余华说,“所有关于铁生的事情,我都知道”。鲁迅与瞿秋白也是“人生得一知己足矣”,写尽多少人的一生所求。

对“异类”的呼唤。找搭子,是年轻一代的流行。略过了磨合,又志趣相投,搭子听上去比朋友更具性价比。这种陪伴式的友谊,精准定位,却在某种意义上像信息茧房,将人们始终困在选择“自己所喜欢的”,丧失了看不同风景的机会。

友谊从来不是算法的推送,而是两个“异类”在笨拙而真诚地相互靠近。我们为彼此在困境中托底,多年之后,我的身上有了你的影子。

图源:“央视新闻”微信公众号

三

余华铁生,就像舒婷笔下的木棉与橡树,“根,紧握在地下;叶,相触在云里”。而当代许多年轻人的友谊,看似无比紧密,却鲜少深入对方的内心。那么,如何才能种好“友谊树”呢?

“勤浇水”,共享灵魂成长。初识,或许只是两株幼苗,一瓢“信任”清水,一缕“理解”阳光,将陪伴渗透于日常,以真心浇灌,年轮便会在无声中重叠生长。管仲与鲍叔牙以贫贱相交,各自走上仕途,同心辅政,一句“生我者父母,知我者鲍子也”,留下最高敬意。高山流水遇知音,伯牙善鼓琴,钟子期善听,这份共鸣恰似春霖润物,滋养彼此的灵魂。

浇灌友谊,贵在不计得失。正如苏轼与黄庭坚亦师亦友,即便一人被贬谪,两人也保持书信往来,以数十年如一日的默契将平淡岁月熬成清欢,将生活中雅俗之事写入诗词。

敢“麻烦”,也敢“被麻烦”。若总怕打扰对方,友谊便成了精致的摆设。两棵树看似独立,但根系始终纠缠。当马克思面临经济缺口时,恩格斯不但慷慨资助,还提出新的理财方案“我现在考虑一个节省几英镑的新计划……”。两个人“友谊的小船”,在生活的惊涛骇浪中不断穿行。

张爱玲与邝文美交情颇深,出现经济问题时,张爱玲可以坦然开口求助,一句“命运的安排多好”,可见彼此早已心意相通。最幸福的事莫过于,你需要时,我有;我需要时,你在。

“常修剪”,允许不同的模样。修剪比呵护更需要智慧,真正的朋友敢于指出对方性格中扎人的尖刺。当误会像苔藓般爬上树干,坦诚的对话就是最锋利的修枝剪,只有这种痛感,才能让友谊的脉络更加清晰。《追风筝的人》中,哈桑善良又温和,让阿米尔内心的黑暗慢慢瓦解,而阿米尔在涅槃后,完成了救赎与自我成长。这一刻,他们经受住“风雨考验”,友谊闪闪发亮。

每棵树终会长成不同的模样,不要执着于“完美友谊”,有些人只能陪我们走一段路,但彼此的树冠曾在云端轻轻相触,足以温暖余生。当范仲淹被贬离京时,同僚王质赶去送行,真挚感慨:“范公贤者,得为之党,幸矣。”嵇康和山涛,纵使因不同立场分道扬镳,仍能遥望同一片赤子之心。“人生难得是欢聚,惟有别离多”,一首《送别》,几多牵挂。

如今,余华铁生的“友谊树”已成功续费。有人说,这是“最动人的友情留念”。也希望当我们各自跋涉时,总有一棵“友谊之树”,在文字里、在回忆中、在未写完的故事尽头,向上而生,愈发挺拔。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。