1948年,山水画家黄宾虹欣然接受了国立杭州艺术专科学校的聘请。那一刻,他的内心激动而忐忑。

“因爱西湖之美,遂决计定居杭州”,黄宾虹的选择是对的。此后7年,他与西湖实现了双向奔赴。黄宾虹的到来,给西湖增添了更多的艺术亮色;而西湖这一湖山佳处,也成就了“衰年变法”的黄宾虹。

也许每个画家心中都有一座城、一个湖、一片山水,而黄宾虹的选择是西湖。

一

南归的黄宾虹,心情是愉快的,因为这是回家之旅。

1865年,黄宾虹出生在金华。24年后的1889年,因商铺破产他们全家迁回祖籍安徽歙县。1907年,因革命党“私铸铜币”事发,黄宾虹连夜避往上海,在这座近现代艺术思潮发源地的城市,一待就是30年。

救亡图存的时代背景下,用文艺救国,是他的理想。在上海,他加入“国学保存会”,参与《国粹学报》《神州日报》等报刊的编辑,创办“神州国光社”,出版《神州国光集》,与邓实合编大型丛书《美术丛书》。刘海粟称其以美术“为后学提供了津梁”。

1937年,黄宾虹赴北平为故宫鉴审藏画。因七七事变爆发,他不得已居留北平。其间,除在古物陈列所国画研究室讲课外,他闭门谢客,每日专心读书作画、研究著述,自谓“惟于故纸堆中与蠹鱼争生活”。这一时期的黄宾虹,醉心于书画,日子过得困顿,称之为“落魄画家”也不为过。

在北平,黄宾虹度过了10年黯淡时光,而西湖,是他一直心心念念的江南。

浙江省博物馆藏有一份珍贵文献——黄宾虹的太太宋若婴女士的亲笔回忆录。其中提及,黄宾虹对杭州的向往,其实早有渊源。

1920年岁末,杭州迎来一场大雪。黄宾虹携夫人从上海动身,专程赶赴西湖赏雪。在杭期间,黄宾虹泛舟湖中,沉醉于湖光山色之间。

28年后,梦想照见现实。

1948年夏,黄宾虹启程返回南方,随身携带着毕生收藏的书画碑帖和古印。到上海后,小住近两个月,其间最重要的是一次演讲。

中国书会等上海文艺界同人为黄宾虹举办了欢迎会。耄耋高寿的黄宾虹起立演讲达一个半小时,主题是“艺术是最高的养生法,不但足以养我中华民族,且能养成全人类的福祉寿考”,全场为之振奋。

1948年秋,黄宾虹终于到了杭州,寓居岳坟栖霞岭19号。1952年春,黄宾虹一家迁往栖霞岭32号,与西湖比邻而居。

在西子湖畔,有“南黄北齐”之誉的黄宾虹,走完他人生的最后7年。

二

“愿作西湖老画工”,是黄宾虹的人生愿望。

西湖边的7年,也是黄宾虹中国画成就达到巅峰的7年。

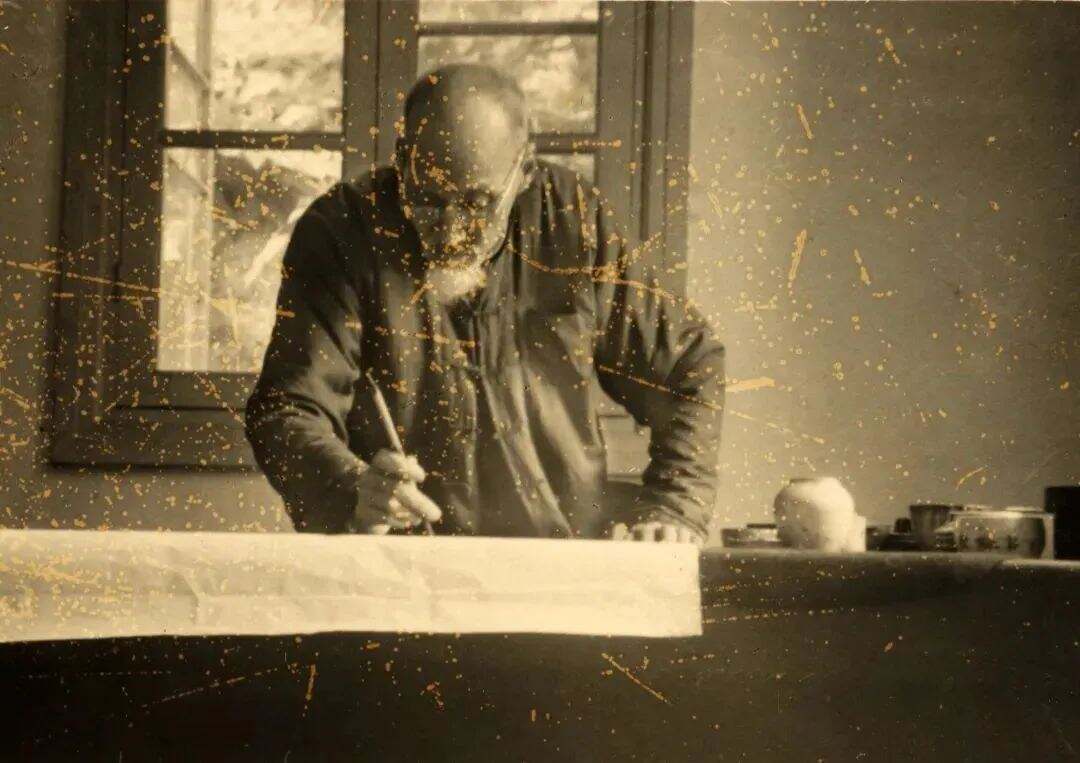

他与西湖为伴,作了大量的写生画稿和山水画名作,将西湖的瞬间凝结成永恒的经典。

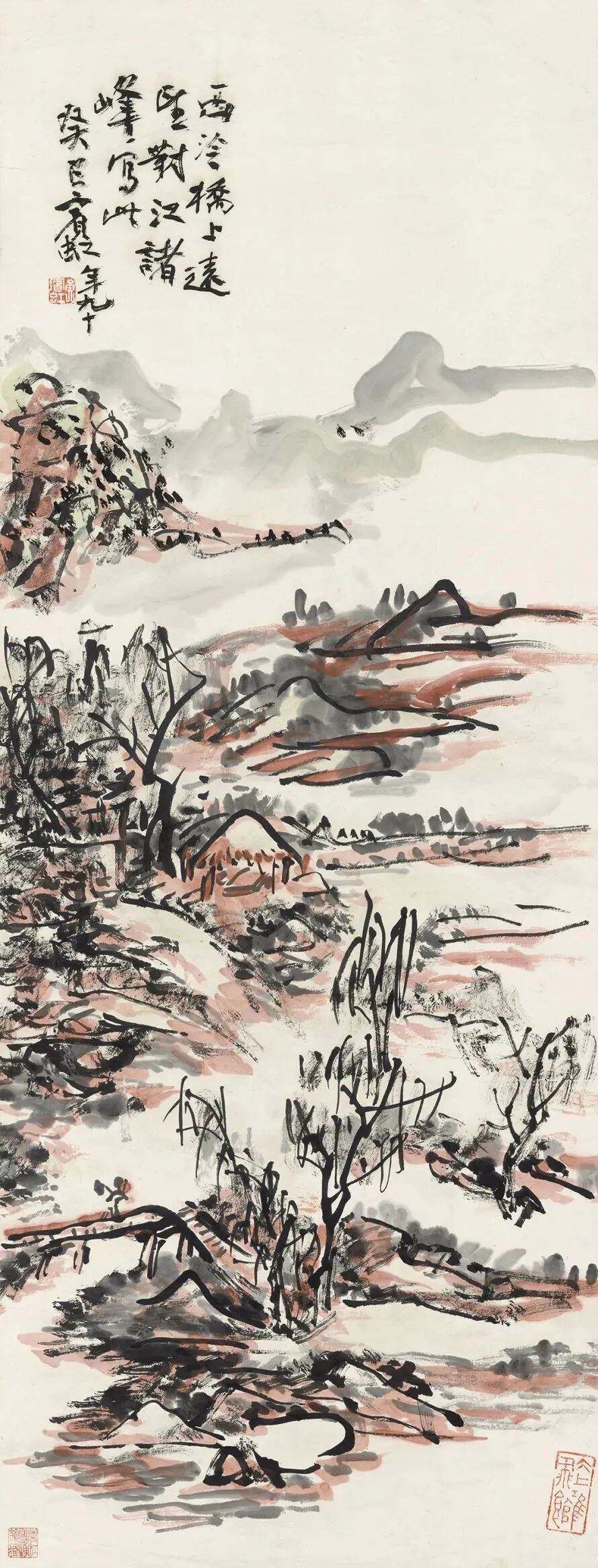

西泠桥是观赏西湖风景的绝佳之处。东望宝石流霞,南眺孤山映波,西接苏堤春晓,北临葛岭栖霞,处处是景,处处有情。黄宾虹时常驻足西泠桥头,放目遥望,将山水华滋化入笔端,成就晚年名作《西泠远眺》。

又如作于1954年的《西泠小景》,传神般地呈现出西湖西泠的秀美神韵,作为“水墨丹青合体”的代表之作,丹青隐墨、墨隐丹青,色墨交融、浑然一体。在生命的最后时刻,他还在试验、还在创新。

创新是艺术生命力的源泉。

从“白宾虹”到“黑宾虹”,再到“水墨丹青合体”,从“五笔七墨”到“内美”,再到“民学”,黄宾虹一直没有停下创新的脚步。

到90岁左右时,黄宾虹视力急剧下降,作画须依托放大镜的辅助。这一阶段,是“黑宾虹”最黑的阶段,黑到极致,黑密厚重,臻于化境。哪怕几乎失明,他依然舍不得放下画笔,无意间画出了一个浑厚华滋的西湖。

毫无疑问,在西湖边7年的黄宾虹,恰逢人生难得的一段惬意快乐时光。他在一首题画诗中写道:“爱好溪山为写真,泼将水墨见精神。兴来鹿木亭中坐,着意西湖万柳春。”表达了看湖作画的喜悦心情。

写生中的黄宾虹,画的是心中的风景,而他自己却成为西湖的一道风景。

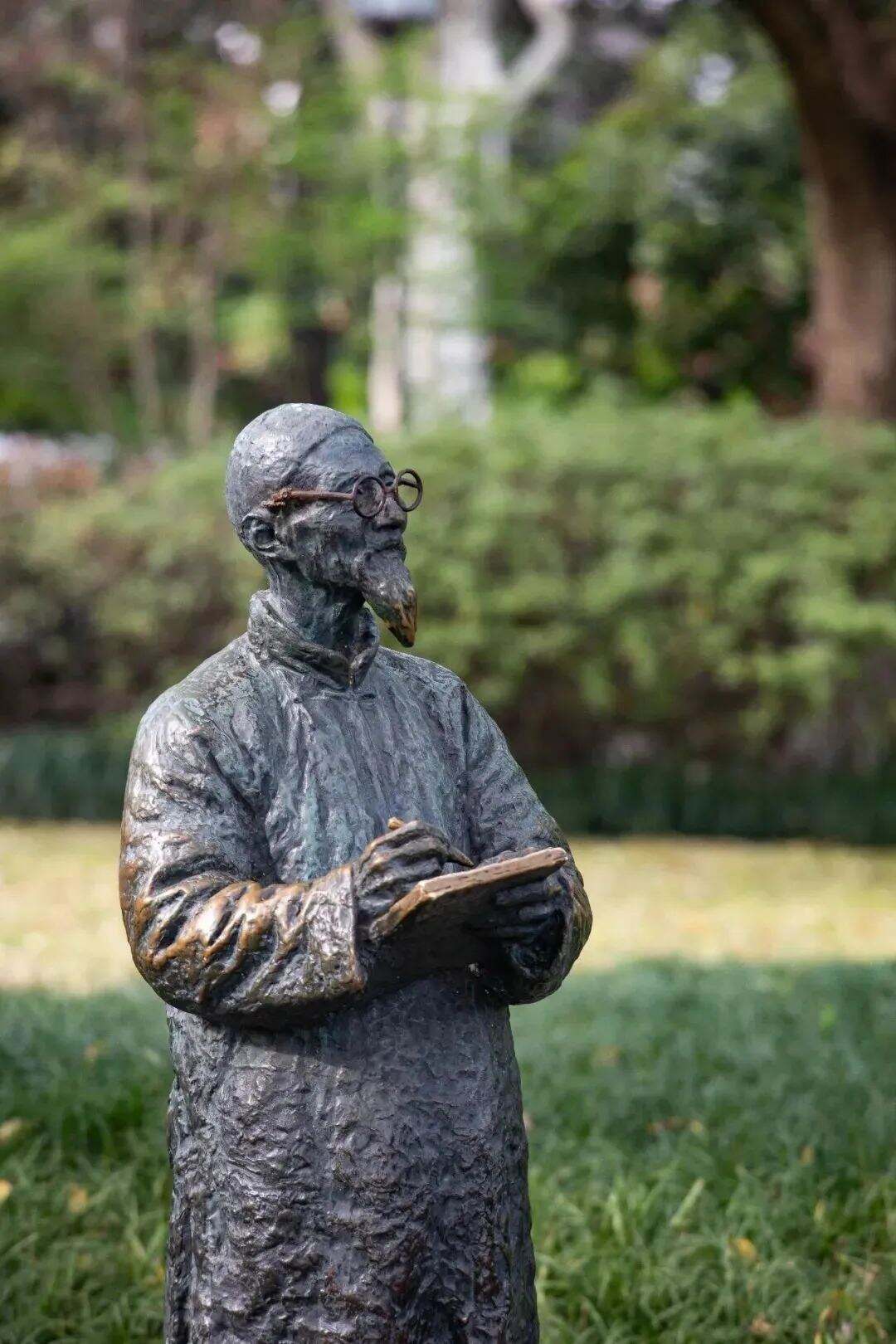

湖滨、葛岭、孤山、玉泉、灵隐、天竺等西湖的角角落落,都留下了这位老画家的身影。他在西湖边写生的姿态,甚至成为雕塑家和摄影家的题材。

今日,游人漫步西湖西泠桥边,会看到一座文质彬彬的铜像,主人公身着一袭长袍,头戴一顶瓜皮帽,手持画本和笔,远眺西湖……这,就是黄宾虹。

三

画的高度,取决于“心”的高度。

“此心安处是吾乡”,人生最后7年,黄宾虹的心境,正如苏轼《定风波》词中所写的那样。

60岁之前,黄宾虹以一个热爱艺术的青年、一个民主激进运动的参与者、一个中国早期报刊的编辑、一个六国文字的研究者等身份,融入中国的近代发展史。

60岁以后,黄宾虹才真正进入书画家的角色。这种身份的转捩,为其艺术带来浓重的历史担当和思想学术的色彩。

黄宾虹一到杭州,除参与杭州艺专的教学事务外,即与杭州文化艺术界、收藏界的新老朋友马一浮、余绍宋、高野侯等人联合倡议,从捐赠自己的收藏做起,设立“西湖文艺美术馆”。

或许时机尚不成熟,刚见雏形的“美术馆”很快消失在时间的隧道里。

但黄宾虹的心意很坚定。就在那一年,夏承焘的日记里记录了黄宾虹想要捐出收藏的一次谈话,老朋友邹适庐有四大箱秦汉古物求售,黄宾虹毅然倾囊购入并称“他日当捐与公家”。

越到生命的尽头,他将自己的艺术、毕生收藏古文物一并存留于国家的念头,就越发强烈。

1955年3月21日,已病势沉笃的黄宾虹稍有清醒就再三交代夫人宋若婴,家里的一切文物,尽数捐给国家。同年3月27日,黄宾虹遗留下来的五千余件书画作品连同手稿、收藏的全部文物共一万余件,全数捐给国家。

有人说,中国当代如此完整捐献遗作遗物的艺术大家只有两位:一位是徐悲鸿,另一位则是黄宾虹。

一个画家的民族精神和文化情怀,由此可见。

文以立心、画以载道。中国画,终归是中华文脉的载体。

至今,无数次掀起的“黄宾虹热”,让我们共享这位“画之大者”的艺术、精神和情怀。中华文脉的赓续,恰似先生的笔墨精神在绵延,其人文的滋养、思想的高度、艺术的力量,将代代永续。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。