“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”唐大和七年,前往扬州访友的杜牧,一路行至江宁,正逢江南莺啼花红、春意正浓,就在这样一个天地清润心境微动的时刻,诗人望向远方,隐约看见饱经岁月沧桑的重重古寺楼台。

彼时的他不会想到,三百多年后的南宋,嘉兴南湖之畔,一座小楼因“烟雨”而得名。雨打芭蕉,江南千年的风雨落下,烟雨楼几经兴废,却始终守着南湖,伫立在嘉兴人的文脉与乡愁里。

小楼阅尽沧桑而不朽,其背后藏着怎样的往事?今日重登其上,我们又能看到什么?

一

讲烟雨楼的故事,一定要从南湖说起。

嘉兴城位于杭嘉湖平原上,素称“无山之境”,地理条件是独一份的平坦空阔。《浙江通志》载明:“浙江列郡多倚山负壑,独嘉兴四境之内弥望平衍。”嘉兴人要想登高远眺,只能平地起楼,依水造景。

五代时,钱元璙为中吴节度使,见南湖湖光潋滟,便在湖边筑楼为“登眺之所”,以供游赏。那时小楼尚未得“烟雨”之名,只是湖边一处幽台,飞檐翘角,却在柳影荷风之间,悄然开启了一座江南名楼的漫长故事。

乱世易代,风雨飘摇,随着战火四起,昔日修建的楼台早已湮没无存。直到南宋嘉定年间,一位名叫王希吕的官员告老还乡,心念旧景,便在南湖边重建了小楼。楼成之后,文人墨客频频登楼,或凭栏赋诗,或文会清谈,渐渐地,这里成了远近闻名的风雅之地。到宋理宗年间,名相吴潜作词《水调歌头·题烟雨楼》,这是历史上关于“烟雨楼”这一名字的最早记载。

再往后,到明嘉靖年间,嘉兴知府赵瀛疏浚河道,积淤成岛,形成了如今的湖心岛。他顺势在岛上重新起楼,重塑旧观,并请新科状元李春芳撰写《重修烟雨楼记》一文以志之:“构楼其上凡五楹,缭以垣围,莳以桃李,轩牖洞豁而一览嘉禾可尽也,仍其名曰‘烟雨’。”自此,烟雨楼的位置由岸边移入湖心,真正成为“在水之湄、在烟之境”的所在。

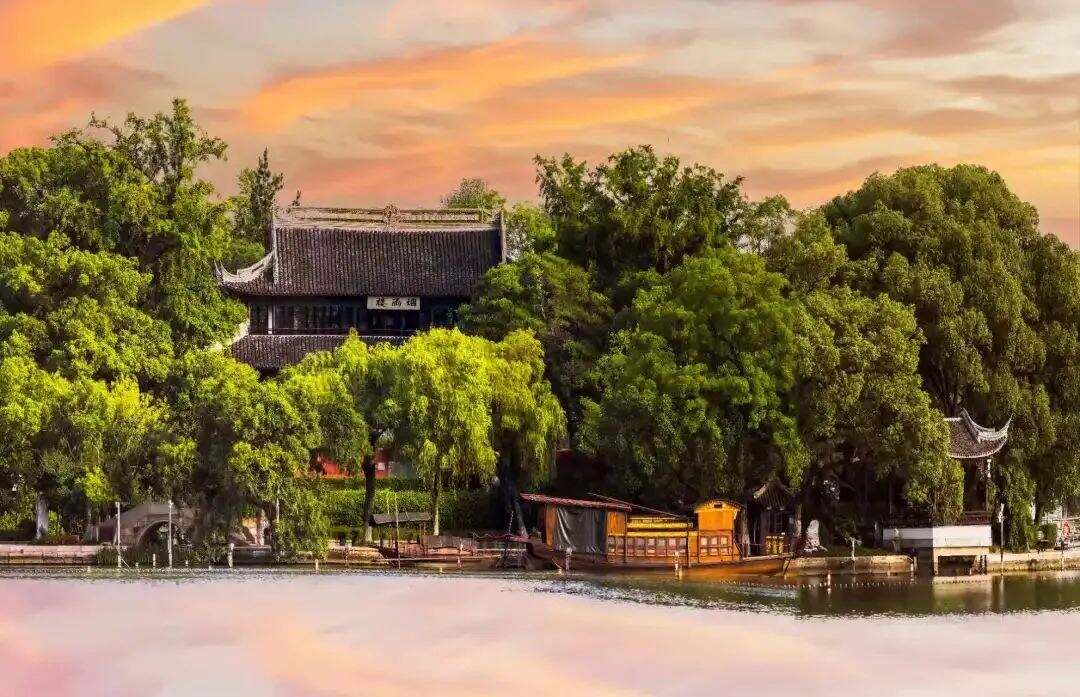

如今看到的烟雨楼为1918年重建,仍沿袭着旧时格局与神韵。楼前四面堤岸回环,短墙曲栏环绕,兼四面皆水,天光云影相随,远远望去便如浩渺烟波间的城阙。尤其在烟雨春日,细雨织空,轻烟漫湖,水汽氤氲间,整座建筑半隐半藏,宛如水墨长卷在湖面逶迤铺陈。

在这里,楼与水交融,建筑与自然交融,诗意与现实交融。烟雨楼之美,正在于这份无界之美:楼中藏景,景中藏楼,正如人在楼中,楼在湖中,仿佛一时间天地尽入画图。

二

若只是一座临水小楼,未必能够穿越几百年风雨而不朽。烟雨楼之所以声名远扬,更因为它早已超越建筑本身,成为一处文心所寄、文脉所系的标志。

七言律诗《烟雨楼》里“渔歌欸乃声高下,远树冥濛色有无”,描摹出一幅渔舟唱晚、水天一色的湖上美景;张尧同则凭楼远望,寄情其间,留下“一声长笛晚,人在倚楼时”的悠悠慨叹。一代代诗人,将心绪托付于这方水天之间,也让烟雨楼的名声愈加悠长。

它就像古人理想中的“可避世、可观心、可存道”的所在,既为人们提供了一处可以登高望远、凭栏听雨的去处,也能承载读书人寄情山水、追问人生的向往。其间碑刻琳琅、楹联典雅,俨然一部小型“江南文史集锦”。苏轼和黄庭坚的马券石刻、米芾的诗碑、岳飞之孙岳珂的“洗鹤石池”、元代画家吴镇的竹画刻石、明代董其昌所题“鱼乐国”石碑……这些文物为这方楼阁添上一笔笔风雅旧梦,层层叠叠,积淀成文化的深流。

明万历年间,嘉兴知府龚勉对烟雨楼又进行了大规模重修。他将楼前一座石台改建为钓台,并亲自题名为“钓鳌矶”,借“龙伯钓鳌”之典,勉励嘉兴士子奋发向学。第二年,本地举人朱国祚果然高中状元,正应了“钓鳌”的吉兆。至此,烟雨楼名声大噪,远近学子纷至沓来,到台下沾沾灵气,从“一郡之大观”变成了一郡之文运重地。

几百年来,楼台几番修葺,数度迁移,在时代潮涌中浮浮沉沉,却始终不散、不败。人们登楼凝望、落笔题咏,那些关于它的记忆与情感,在传承中悄然生长。于是,烟雨楼不仅没在荒尘中湮没,反而在时光荡涤中愈发明丽,成为一座不熄的文化灯塔。

三

烟雨楼之所以能历经数百年而不衰,除了有湖光山色的滋养、文人笔墨的润泽,它的盛名与生命力,更源于一代代与它相遇、相知、相守的人。

在历史的画卷里,烟雨楼与无数人物的身影交织。明末,文坛领袖钱谦益与秦淮名妓柳如是于此定情的传说,为它平添几分柔情;明亡后,文学家张岱避兵灾于浙江剡溪山中,在他的著作《陶庵梦忆》中记下它的风采:“嘉兴人开口烟雨楼,天下笑之。然烟雨楼故自佳。”清代,乾隆皇帝六下江南、八次登上烟雨楼,在此留下十五首御制诗,甚至回到北方仍然念念不忘,在热河避暑山庄亲自复刻了一座同款“烟雨楼”。

进入近现代,烟雨楼的名字更加熠熠生辉。步入楼内,厅堂中央高悬着醒目的一幅楹联:“烟雨楼台革命萌生,此间曾著星星火;风云世界逢春蛰起,到处皆闻殷殷雷。”星星火种,由此生发,燃遍了神州大地,烧尽了沉沉暗狱,小楼无言,见证了伟大革命的肇启。1959年10月1日,南湖革命纪念馆成立,一代馆的馆址便设在烟雨楼。后来,董必武重访南湖,冒雨登楼,提笔写下《清明节游嘉兴南湖访烟雨楼》:“革命声传画舫中,诞生共党庆工农。重来正值清明节,烟雨迷濛访旧踪。”

金庸先生更将魂牵梦绕的家乡印记融入笔端,俏丽少女在楼前泛舟采莲,青袍高士在楼头凭栏饮酒,江湖豪客在此慨然定约,“烟雨楼”成了武侠江湖里一个世人皆知的重要场景。

而在普通百姓的生活里,烟雨楼也从未缺席。船娘摇橹经过,总会抬头望一眼湖心楼影;游客慕名而来,或登楼摄影,捕捉湖天一色,或登临远眺,憧憬侠客快意人生,或瞻仰红船,追忆此间峥嵘岁月。烟雨楼始终静静守望,无声记录着这一方湖光与人影。

今日之烟雨楼,早已不只是一处地理坐标,更是一段活着的历史,一缕存续坚韧的文脉。人们带着各自的故事来到这里,又将楼的故事带回各自的生活中。湖水会起落,世事会更迭,但只要有人愿意登上这座楼,看一看湖上烟雨,它的生命便会一如当年般鲜活。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。