“今天,我们踏着来自历史的河流,受着一方百姓的期许,理应负起使命,至诚奉献,让我们的文化绵延不绝,让我们的创造生生不息。”这是习近平同志在《浙江文化研究工程成果文库总序》结尾处的一句话,深情讲述启动这项工程的初心。

20年前的今天,浙江省委首次高规格召开浙江文化研究工程指导委员会全体会议,正式按下了这一宏大文化工程的“启动键”。如果想对这项工程的进展和成就有直观的认识,不妨先从一组数据开始:20年来,它吸引了国内外超1万名社科专家学者投身其中,出版学术专著达3900余部。然而,这些数字背后,它究竟为我们带来了什么?又如何悄然塑造着这片土地的文化气质?今天,笔者用五句话,试着读懂这份厚重的“文化答卷”。

良渚古城遗址公园 图源:“良渚古城”微信公众号

一、为实证五千年文明史“立论”

我们常说中华文明上下五千年,但长期以来,西方学者对中国文明起源的认定,多从3000多年前的殷商时期开始。在他们看来,有了文字、青铜器、城市才标志着文明的出现。

五千年文明史的证据在哪里呢?据《习近平浙江足迹》记载,2003年7月,时任浙江省委书记习近平同志到良渚遗址调研时指出:“良渚遗址是实证中华5000年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好!”得知有几家石矿场影响遗址安全,关停有困难,习近平同志亲自协调,很快,这几家石矿场彻底关停。在他的关心指导下,良渚遗址保护工作渐入佳境。

边保护边考古边研究,文明实证成为了浙江文化研究工程的重点任务。2005年浙江文化研究工程刚启动,就设立良渚文化研究专题,当年立项“神圣与精致:良渚文化玉器研究”“湮灭的古国故都:良渚遗址概论”,解读良渚玉器信仰与都城形态;后来又陆续出版了《饭稻衣麻:良渚人的衣食文化》《神巫的世界:良渚文化综论》等成果,细致勾勒出良渚先民的衣食住行与社会组织。

这些研究以坚实证据表明:距今5300年至4300年的良渚,不仅拥有规模宏大的古城、复杂的水利系统,还形成了以玉琮、玉璧为核心的礼器制度,稻作农业与手工业较为发达。良渚时期,已经有了城市、阶级分化、王权和国家,基本具备了文明的形态,这拓展了西方设定的文明标准,也为良渚申遗成功奠定了学术基础。

2019年,良渚古城申遗成功,联合国教科文组织评价其为“早期区域性国家形态”“杰出的早期城市文明代表”。这也是良渚文化研究的“世界回响”,助力改写了对人类早期文明的认知。因为文明从不是“单色系”的,如果一直迷信于西方标准,没有文明话语体系的中国建构,中华五千年文明的话语权就无从谈起。

二、跨山越海传递中华文化之美

近年来,《千里江山图》持续破圈,掀起一场跨越时空的审美共鸣。很多年轻人表示,自己被一股神秘的东方力量“硬控”了,而这背后与“中国历代绘画大系”密不可分。

何为“大系”?简单来说,就是用最高清的数字技术,把散落在全球的一万两千余件中国传世绘画“请”回家,做成一部看得见、摸得着的“中华文明图像史”。这是习近平同志亲自批准、高度重视,并多次作出重要批示,持续了二十年的一项重大文化工程。

有人说,这是一场跨越时空的文物回家之旅。故宫的《千里江山图》17年未曾展卷,《富春山居图》两岸藏卷隔绝几十年,项目团队用高清采集技术让它们“完整呈现”;北宋《睢阳五老图》自民国期间被切割,真迹流散海外,团队通过数字化精准拼接,让杜衍、朱贯等五位名臣的衣冠题跋得以“破镜重圆”……

更加动人的,是全世界对这一文化工程的广泛回应和深度共情。从“大系”宋画特展在伦敦的惊艳亮相,到海外学者“东方审美令人重新审视艺术史”的评价;从杭州亚运会奖牌“湖山”对古画意境的融入,到用人工智能技术让端午、七夕等中国古画里的传统节日在数字世界“复活”——这一切,都让“大系”超越出版项目本身,成为文化传承与文明互鉴的桥梁和纽带。

书法需识字,戏曲需懂腔,古琴需知音,唯有绘画,凭借其视觉的直观、审美的共通,能瞬间跨越语言与文化的屏障。大系向世界提供一扇看得见、读得懂的理解之窗。用跨越时空、直抵人心的图像,传递中华文明的审美观、自然观与价值观,也让全球得以在一个更平等、更直观的维度上,重新认识东方文化之美。

观众在位于杭州的历代绘画大系典藏馆欣赏《千里江山图》高清打样稿 图源:潮新闻客户端

三、让“满天星斗”的地方文化串珠成链

浙江各地特色文化璀璨却分散——浙东的经世致用、温州的义利并举、浙西的灵秀温雅……如何将散落的“星斗”串成照亮来路的“珠链”?浙江文化研究工程找到了自己的路径。

一方面,工程汇聚了一大批国内外社科学者,组建起一支探寻历史文脉的“考古队”,从王充的“实事疾妄”到王阳明的“知行合一”,再到黄宗羲的“经世致用”,他们仔细梳理“浙学”学派的思想传承,为勾勒出浙江文化“求真务实、守正创新”的精神主线贡献了智慧。

在这一脉络下,各地文化不再是孤立的存在:永嘉学派的“事功”思想孕育了温州人敢闯敢试的商业精神;浙东的“经世致用”传统滋养出注重实践的创新基因;浙西水乡则在诗画曲艺中涵养了一代代人的审美与性情……这些散落的思想珠玉,被一一拾取、串联,最终汇成一条清晰、浩瀚的文化星河。

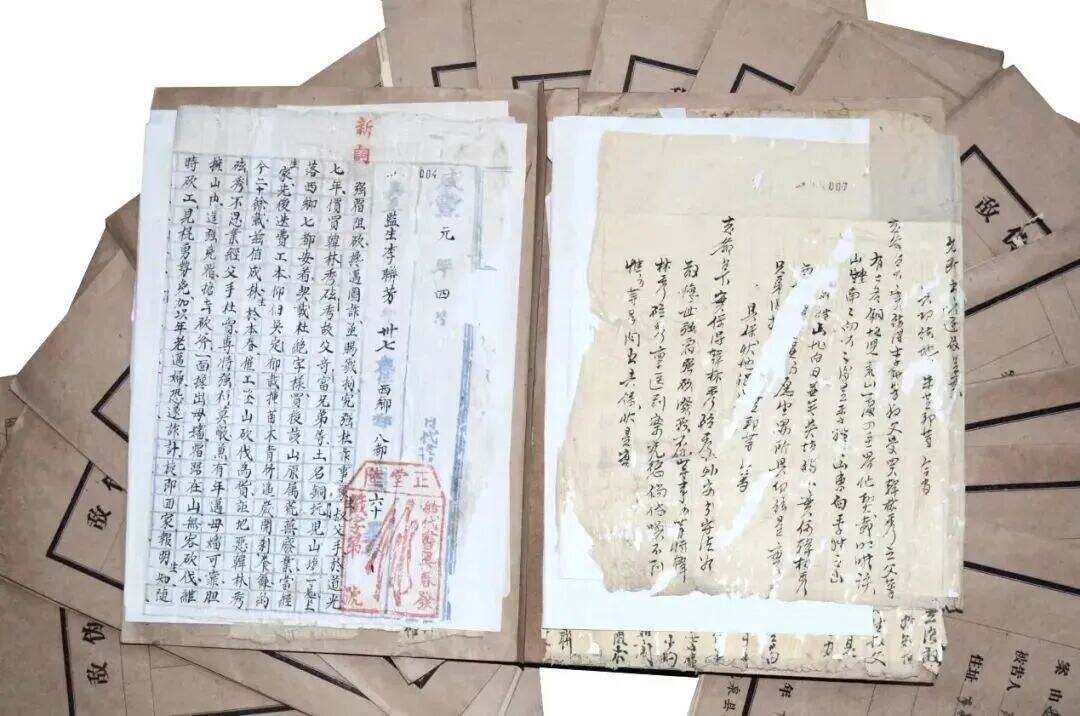

文化溯源不只关乎思想,也存在于民间记忆。例如龙泉1.7万余卷晚清至民国司法档案,一度面临损毁,经当地档案工作者抢救和包伟民教授团队12年整理,最终让尘封的历史“开口说话”,为我们理解百年前基层治理提供了一个新的视角。

龙泉司法档案案卷 图源:“浙江法治”微信公众号

四、文化研究不能止于文化

长期以来,不少地方的文化研究容易陷入“自说自话”的困境:有的满足于文献堆砌,却疏于价值挖掘;有的止步于文化标本的展示,难以与时代对话。这种“各搞一套”的研究模式,往往使文化困于书斋、脱离现实。

对此,工程的“破局之道”很清晰:一方面,以“今、古、人、文”四大板块为框架,系统整合研究力量,推动跨学科协作、集智攻关。比如《浙学未刊稿丛编》等重要成果,正是凭借团队“十年磨一剑”的坚守,才实现对文化瑰宝的系统性梳理。

“今、古、人、文”不是单独的、孤立的。“今”与“古”有联结,既扎进历史深处,从王充“实事疾妄”、王阳明“知行合一”等传统浙学思想中,提炼出“求真务实、守正创新”的“浙江基因”;又立足当下实践,在省域现代化先行的探索里,挖掘“敢为天下先”“无中生有”的浙江精神,让传统文化与当代发展“双向奔赴”。“人”与“文”有融合,不只盯着名人群体,更用好吴越文化、宋韵文化、江南文化、海洋文化等,统筹开展浙江名人研究、浙江历史文献整理等。比如研究浙西文化时,不只是赏析诗词书画,更会挖掘其对文人气质、民间风尚的滋养。

文化研究不能止于文化。当有了大历史观、大文化观、大时代观时,文化研究就有了厚度与温度。

五、为学科搭平台,为人才植沃土

工程的深层价值,不只在3900多部著作,更在于通过“打造当代浙江学术品牌”,让文化研究有了更大平台,也让社科人才有了持续生长的土壤。

平台建设的变化很直观,过去浙江的社科研究平台多是“散、乱、小”,依托工程,学科壁垒被逐步打破。比如“中国历代绘画大系”项目推动成立了多家研究机构;杭州市社会科学院南宋史研究中心也依托工程支持,从“跟跑者”发展成为全国宋史研究的重要阵地,扭转了学界宋史研究长期“重北轻南”的格局。

20年来,工程既吸引了众多海内外知名学者加盟,也促进了许多优秀浙籍学者回归家乡,更培养了一批又一批青年学术骨干。在重点研究领域,形成了老中青三代学者接力传承、薪火相传的可喜局面,真正激活了社科人才队伍的“一池春水”。

浙江文化研究工程20年的实践,让历史可感、让传统鲜活、让思想传续,也有力托举起“文以立心”的价值追求。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。