“下一站,受降。”当杭州地铁6号线的报站声响起,很多人才知道,杭州富阳有一个地方叫受降。

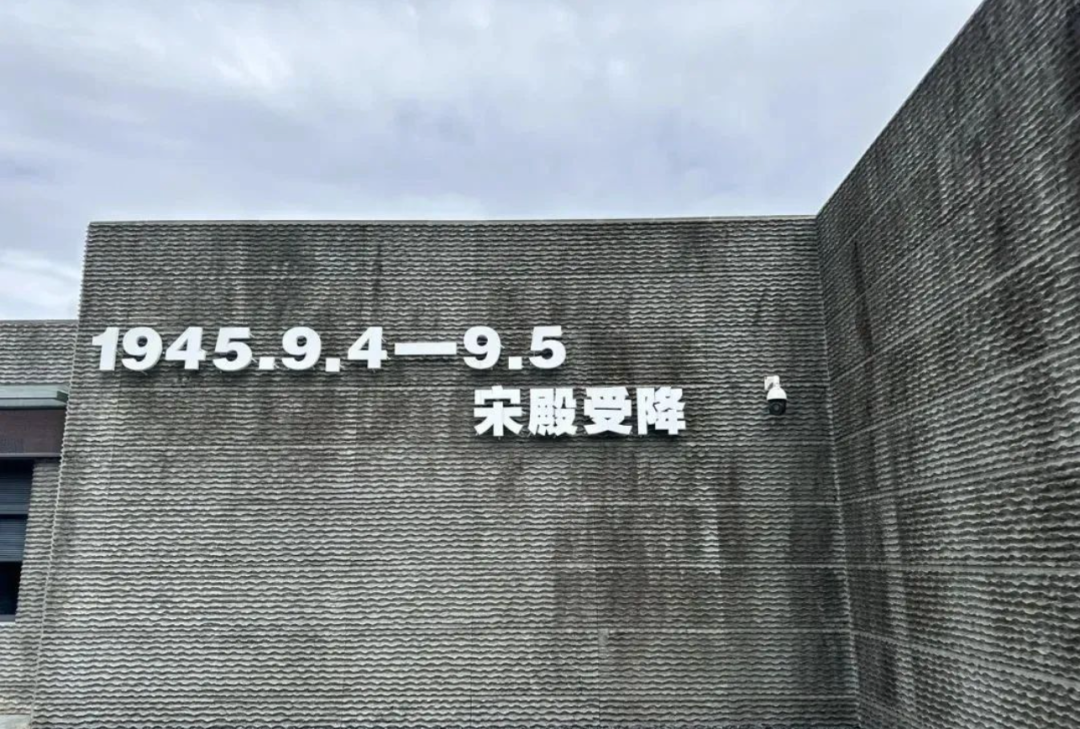

80年前,1945年9月2日,日本政府签署无条件投降书,2天后,侵浙日军投降仪式在富阳宋殿村举行。为了铭记这段历史,宋殿村改名为受降村。

战争的硝烟散去,受降以地名的形式永久呈现,提醒着一代代后人:那段历史,我们不想忘、不能忘也不敢忘。

一

1937年的中国,国难民殇。同年12月,南京遭受日军暴行之际,杭州沦陷。

作为通往浙西、皖南的咽喉要道,富阳成为日军在浙江的重要据点。他们在宋殿村成立了日军江北指挥所,以此为据点,在富阳周边地区烧杀淫掠,罪行累累。

宋殿村乡绅宋作梅家的宅院被强占为日军的指挥部。宋作梅带着妻儿逃往后方,站在山顶上,他看见村民正被日军拖拽着往操场走,成为日军的“活靶”。这一逃就是七年五个月二十天。

据《日军铁蹄下的宋殿村》等村史材料记载,宋殿村内设立了明的和暗的水牢、木笼、沸水锅、老虎凳、活靶场等,成为日军杀人的魔窟。

一个日军士兵的日记里,有一句让人毛骨悚然的话:“在富阳,我第一次知道人头有多重。”

家园的沦陷从来不是抽象的概念,它是屈辱的逃亡,是亲人的离散,是眼睁睁看着同胞被杀戮却无力回天的绝望。在战火中,每个人都被迫成为历史的亲历者。

亲历惨痛的胡来兴,那时候还是个十来岁的少年。他记得有一天,日军把全村人赶到村外空地。他们被勒令围成一圈,中间跪着一户七口,老的白发苍苍,小的仅三岁。除了杀害大人外,日军还抓起三岁孩子,像挑起一只破布娃娃,刀尖从臀部贯入,举高,晃几晃。孩子的小脚蹬了两下,便软软垂下。

当时宋殿村的周边,有8条沟,每条沟宽约1.2米,深1.5米,日军杀人后,就把尸体抛到沟里。沟扔不下了,就扔到路边田边。有老人回忆:“他们杀人的时候,还叫老百姓过来看,还让你助威,噢、噢、噢地喊。”

数以千计的同胞被杀害,村民将这里称作“千人坑”。直到抗日战争胜利,千人坑的遗骨才被集中安葬。

二

1945年9月4日,宋殿村及周围的交通要道上拉起了长长的警戒线。中国军队的官员陆续进驻宋殿村,忙着布置洽降场所。

洽降仪式在宋作梅家中举行,这里也曾是日军的指挥所。据资料记载,屋内上首设一张圆桌,为中方的受降席,下方置一张八仙桌,为日军的投降席。

在宋宅的厅堂内,日军代表樋泽一治等人在中方代表面前,恭敬地呈上了证明书、日军驻地表、官兵花名册和武器清册。

目睹过日军暴行,又亲眼见证了日军投降的宋殿村村民,在仪式结束后庆祝了好多天。

胜利的消息从来不是轻飘飘的宣告,它承载着无数人的牺牲与苦难。庆祝声里,有对苦难终结的释放,有对逝去同胞的哀悼,也有对未来的期待。

作为房屋主人,宋作梅将此厅堂改名为“受降室”,并挥笔写下千余字的《受降室记》。“日军住了我家七年五个月二十日,简直是做了一场恶梦,他们住在我家耀武扬威底屠杀民众的时候,从没有想到恰巧地即为他们的垂头丧气底屈膝投降之处……因此,我名我的这间屋子曰:‘受降室’。入此室者,不要忘记了抗战血和泪交织成的史实。”

1946年,富阳县把长新乡和仙升乡合并,定名“受降乡”。1995年,抗日战争胜利50周年时,当地决定修复宋作梅的宅院,定名“受降厅”,陈列当年的桌椅和日军武器,“千人坑”前立起纪念碑,碑上刻下查证的遭日军残酷杀害的同胞姓名。

地名的更迭,是历史记忆的固化。受降的命名,让这片土地与那段抗争史永远绑定;纪念碑上的名字,是对逝去生命的尊重,也是对后人的无声诉说:每一个数字背后,都是一段不该被遗忘的苦难。

三

“萧瑟秋风今又是,换了人间。”曾经见证历史的宋殿村受降厅,历经修缮保护,如今已成为集中展示浙江军民抗击日本侵略者光荣历史的核心场所之一。

纪念馆内,雕塑和摆件帮我们还原了当时的那段历史——在中方代表庄重威严的目光注视下,日军代表低着头,深深地鞠躬。场景中的圆桌,就是当年日军投降时的实物。桌椅静默,却让每一个参观者都能感受到那份沉甸甸的胜利与尊严。

泛黄的照片、斑驳的实物、详尽的文字,一桩桩、一件件都揭露了日军在浙江犯下的滔天罪行。纪念馆外,千人坑遗址的碑上刻着遭日军残酷杀害的同胞姓名,是侵略者暴行最直接、最震撼的铁证之一。

每年的纪念日和公祭日,纪念馆里都会举行大大小小的活动,常能看到白发苍苍的老者来参加,他们是历史的亲历者或幸存者的后代。纪念馆的工作人员表示,以前一些抗战老兵也会前来,只不过,随着岁月流转,这些蹒跚的背影一年比一年少了。

在受降村内,关于80年前那场仪式,通过文字记录、视频拍摄以及一代代人的口口相传,成为了集体的共同记忆。

不忘来时路,方知前行处。互联网上的短视频,让“受降”的故事不断传播。“受降”二字,不仅是对过去的纪念,更是对未来的承诺:不忘苦难,才能守护和平;铭记历史,才能面向未来。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。