不知从何时起,“赶集”这个富有年代感的词语,重新在城市生活中鲜活起来,悄然走进了年轻人的日常。

创意市集、复古市集、咖啡市集、手作市集……主题鲜明、形态各异的市集,吸引着年轻人相约赶集。

有意思的是,当我们回望赶集这一习俗,会发现尽管它的场景不断更迭、形式几经变化,但每一代人似乎都在用自己独特的方式,与这位“老伙计”默契相伴。

或许,重新赶集的人,总有那么一刹那会恍然发觉:赶集,从不只是买卖交换那么简单。

一

赶集曾是父辈日常生活中抽不掉的一部分。

在那个年代,人们通常用农历的日期或节气来约定赶集。在笔者的家乡,每逢农历的三六九日,就是约定俗成的“市日”。

到了“市日”,天还没亮,村头就有了动静。扁担吱呀作响,箩筐里填满要卖的农货,大人们脚步匆匆地出发了,因为多半有十几里路要赶。

来到集市,空气中最先飘来的是油条、大饼的焦香。布摊前,妇女们仔细摩挲着花布的质地。此起彼伏的卖货吆喝声,穿插在嘈杂的人语里,编织出一幅鲜活的市井百态图。

那时,赶集是实实在在的生计。新镰刀要买,漏水的锅要补,过冬的棉花也等着弹。

但更重要的是,这是那个娱乐匮乏年代里难得的欢愉。

人们揣着攒下的零钱,在馄饨摊前坐下。一碗热汤下肚,看着熟悉或陌生的面孔在眼前穿梭,听听乡间的新鲜事。生活的重担,在喧腾的烟火气中暂时卸下了肩。

在很长一段时间里,赶集不仅是物质的交换,更承载着几代人的记忆与情感,成为乡村生活中一道温暖的风景。

而随着社会的进步发展,人们获取物资越来越便利,赶集的交易功能不可避免地淡化了。但集市的生命力却并未消失,只是换了一种方式延续。

在许多农村乡镇,老人们依然保持着赶集的习惯。他们或许只买一把小葱,或什么也不买,只是背着手,在熟悉的摊位前驻足,递根烟给熟人,聊聊子女、说说收成。

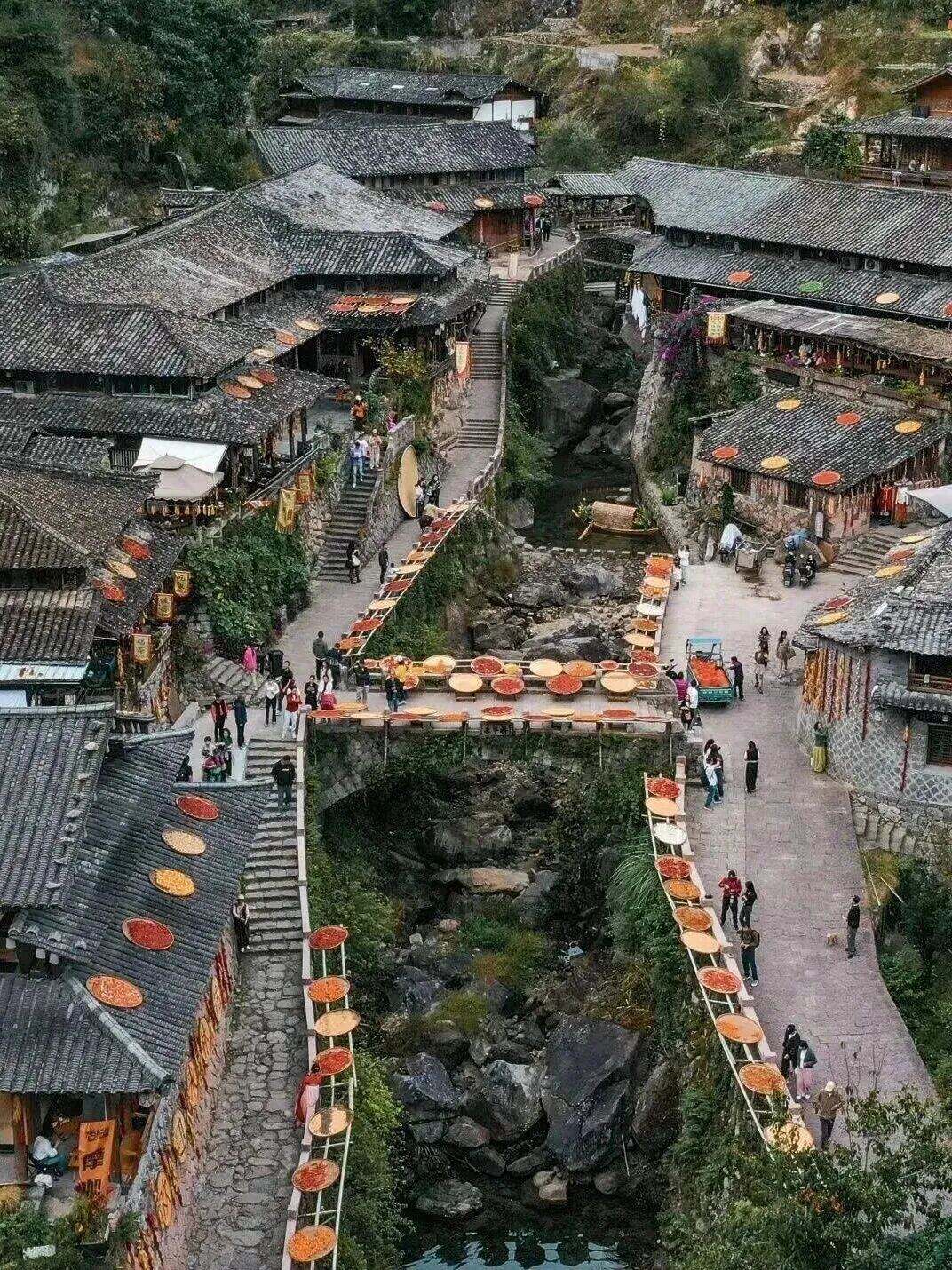

而且,那些大小集市上,依然有些别处难寻的宝贝,比如手工编织的竹筛、铁匠打的菜刀、祖传配方的药酒……特别是在那些充满古早味的小吃摊前,还是会围着探头探脑的孩子——这味道,他们的父辈也曾迷恋过。

这温馨而闲适的场景似在诉说,尽管赶集的物质交换属性淡了,可那种摩肩接踵的热闹、带着乡音的吆喝,早已融入生活的烟尘。这是一种刻在骨子里的仪式感,一段永不褪色的集体记忆。

二

有趣的是,这种记忆正在新一代人身上焕发新生。当年被视为“土气”的赶集,如今正以崭新的姿态回归年轻人的生活。

在北京伍德吃托克市集,你能看到潮酷青年在复古摊位前流连忘返;在上海凡几市集,独立设计师的作品前总围着品位独特的都市白领;在成都麓湖烟火集,追求慢生活的文艺青年享受着创意与传统的碰撞;在大理床单厂艺术区,民族风情与创意设计相得益彰……

这些主题鲜明、各具特色的市集,正重新定义着赶集。

而年轻人奔赴的,也已远非单纯的采买。在手作器皿温润的触感里,在复古相机清脆的快门声中,在设计师讲述灵感的故事间,他们触摸到商品背后的人情温度与生活态度。他们赶的,是一种精准契合精神需求的“集”。

这种从“买东西”到“买体验”的转变,也催生出更多融合场景与情感的市集形态。比如,宁波东钱湖周末市集,将湖光山色与创意生活完美结合;金华古子城的“ZUI金华”文旅市集,让传统非遗与现代审美展开对话……这些市集,都已成为城市休闲生活的新地标。

可见,集市的功能已悄然进化,从交易场变成了社交场、体验场、治愈场。人们在这里寻找认同、确认审美,短暂逃离烦恼,在真实互动中重拾生活的具体与鲜活。

这些新潮的市集,虽与过去的赶集已大不相同,但剥开它们的外壳,内核却惊人地相似:对鲜活烟火气的渴望,对真实人际连接的期盼。

父辈摩挲布料时的光亮眼神,与年轻人感受皮革韧性的专注神采,并无二致;卖货郎吆喝引来孩童围观的热闹,与网红摊前排起的长龙,异曲同工。

无论交易农具还是潮玩,人们奔赴的动力,始终是人群中的那份生活热度、互动暖意,以及遇见未知惊喜的可能。

三

虽然赶集的形式一直在变,但有些东西始终如暗流般涌动,连接着不同世代的心灵。

就像我们常会在一些市集中看到这样的景象:可能长街的一头是传统手艺,爆米花、锔碗和糖画飘散着岁月的甜香,另一头却是现代创意,二次元、潮玩和手办闪耀着新潮的光芒。这种交错感,仿佛让赶集成了一场跨越时空的对话。

年长者好奇地打量着新鲜玩意,年轻人也会守在手艺人身边观看、请教。有老手艺人不禁感慨:“原以为这些老古董没人问了,哪想后生们看得比我们还起劲。”

这样的赶集,俨然成了一座没有围墙的流动博物馆。在这里,不同世代的人不期而遇,在食物香气、人声鼎沸和敲打声中驻足、交谈、体验。时代的隔膜,在这些共同的体验中悄然溶解。过往的智慧与当下的活力,在此交汇共鸣。

旧集未逝,新集已兴。不同年代的赶集人或许擦肩而过,却在食物香与音乐声中,在某个眼神交汇的瞬间,读懂彼此眼中同样的热爱。这何尝不是一种文化的传承与创新?赶集的形式随时代而变,但它承载的那份对喧嚣生活的向往,对真实烟火的眷恋,却始终未变。

所以不难发现,无论是传统的乡间集市,还是城市的创意市集,它们都在满足着人们本质上相似的需求——不仅是物质的交换,更是情感的联结、文化的传承和生活的体验。

赶集,让父辈的记忆得以沉淀,也让年轻的创造持续奔涌。特别是在数字化时代,这种面对面的交流、心与心的链接显得尤为珍贵。或许,这就是赶集穿越时空而不衰的原因,也是每代人尽管都有自己的赶集,却又总能从中找到共鸣的深层原因。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。