9月5日晚,第十九届中国戏剧节在杭州鸣锣开鼓,在接下来的20个日夜中,从京剧的铿锵水袖、越剧的缠绵婉转,到黄梅戏的明快乡音,再到舞剧的肢体诗行、话剧的声情并茂,涵盖20个戏曲剧种及不同艺术门类的42部精心打磨的优秀剧目将陆续在杭州和温州上演。

近年来,越来越多的戏剧在题材、演绎方式等方面求新求变,吸引了越来越多的年轻人走近戏剧舞台。当古老的戏剧与飞速发展的技术、日趋多元的审美相遇,会擦出怎样的火花?今天,我们通过五个问题来聊聊中国戏剧节。

8月16日晚,第十九届中国戏剧节首场预热快闪活动在杭州湖滨步行街亮相 图源:“第十九届中国戏剧节”微信公众号

一、看戏剧的年轻人为何多了?

本届中国戏剧节的开幕大戏《北上》,早在开演前一个月就已全网售罄,各售票平台持续显示“缺货登记”。年轻人带着好奇与审视走进剧场,也为传统舞台注入了鲜活的“青春流量”。

戏剧的生命力,在于一代代人的接续。老一辈观众对经典剧目的如数家珍令人动容,环顾今日剧场,众多年轻身影正成为台下不可或缺的力量。

年轻人对世界的独特感知、对现实的犀利洞察、对情感的别样表达,正成为戏剧创作取之不尽的源泉。中国戏剧在坚持守正的同时,也正不断地在内容与形式上创新,用年轻化的表达来吸引新一代的观众,让戏剧保持长久的生命力。

如昆剧《牡丹亭》在夜晚的苏州拙政园上演,巧妙地将园林化为舞台,既丰富了戏剧的场景,又让观众沉浸式感受“不到园林,怎知春色如许”。诸如《武家坡2021》《悟空》以及京剧版《孤勇者》的出圈,都让年轻人从另外角度领略了戏剧之美。

其实,中国戏剧从诞生之日起,便有着创新的基因。从宋元南戏到京剧的形成,不同戏种之间不断融合,在经典剧目的基础上关注当下,创作了一批现实题材的优秀剧目。

戏剧是“活”的艺术,它依赖“人气”。当老一辈观众逐渐离场,年轻观众能否持续涌入,直接关系到剧种能否存续、舞台能否繁荣。中国戏剧节的舞台在杭州铺开,正是一次向年轻人发出的盛大邀约——不妨走进剧场,触摸这份“活”的文化遗产。

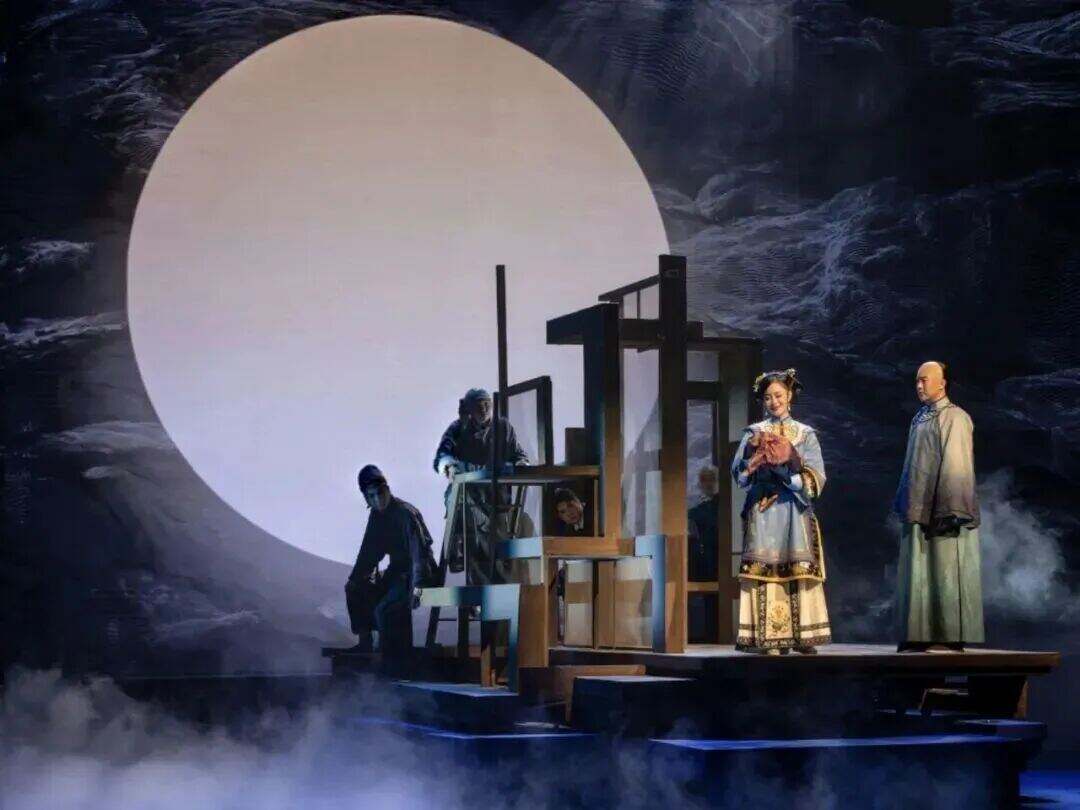

话剧《北上》剧照 图源:“浙江文艺”微信公众号

话剧《北上》剧照 图源:“浙江文艺”微信公众号

二、“天下第一团”为何有100多个?

湖南祁剧、山东柳子戏、满族新城戏、新疆曲子戏……这些首次在中国戏剧节亮相的戏曲剧种,有一个共同的名字——天下第一团。

为何是“天下第一团”?这一称号虽非官方认证,却承载着厚重的文化分量和责任,指的是全国仅存一个专业院团的地方戏曲剧种。“天下第一”,其实就是“天下唯一”,它们是没有“兄弟姐妹”的“独苗”,以一团之力扛起了传承稀有乃至濒危剧种的重任。

数据显示,目前我国300多个剧种中,有120多个“天下第一团”,其中就包括浙江的台州乱弹、甬剧、瓯剧、新昌调腔等。这些剧种大多历史悠久,有的身怀“独门绝技”,有的唱腔独一无二,也有的与地方民俗、社会礼仪深刻关联。

然而,作为戏剧界的“小门小户”,许多稀有剧种面临创作乏力、后继无人、受众萎缩等现实危机。比如,以往宁海平调剧团的生存空间十分有限,群众对平调缺乏认知;泉州打城戏曾遭遇曲终人散的担忧,剧团在保护传承打城戏的过程中遇到过许多困难。

即便前路艰难,但这些剧团却没有“躺平”,而是一直在为走出“深闺高阁”、主动拥抱观众付出努力。比如,为了培养平调传承人,去年宁海平调剧团还招了新一代的“宁海平调传承班”,宁海平调当家人吕娅娜获得金桂奖;泉州市成立了打城戏传承中心,培养了新一代的年轻传承人,近年来打城戏也频频在国际舞台上亮相。

我们期待从中国戏剧节的舞台出发,更多稀有剧种能够破圈生长,让承载文化记忆的艺术“火种”永不熄灭。

三、为何要重提“十年磨一戏”?

“十年磨一戏”,这是戏剧界的老话,也是第十九届中国戏剧节鲜明倡导的新风向。早在剧目征集阶段,主办方就明确提出:“尊重戏剧艺术创作规律,发扬十年磨一戏精神,鼓励持续打造,避免‘狗熊掰棒子’现象。”

回望来路,经典的诞生从来离不开时间的淬炼。我国现代戏剧奠基人田汉创作《白蛇传》剧本,十二三年间字斟句酌;青春版《牡丹亭》凝聚一代代创作者心血,20余年经久不衰……

磨剧,“磨”的是剧本的深度、舞台的表现力,是作品对现代观众审美的适应能力,是一部好剧从“出生”迈向“经典”,乃至拥有持久生命力的必经之路。

本届戏剧节的入围剧目,正是对“十年磨一戏”精神的生动诠释——既有自1999年创演以来反复完善、反复提升的瓯剧经典之作《杀狗劝夫记》,也有历经4年精心打磨、三次版本升级的音乐剧《八女投江》;既有曾获“文华大奖”、被誉为“中国歌剧里程碑”的《原野》,也有边演边创新、大胆融入无人机等高科技手段辅助演绎的婺剧《三打白骨精》。

“十年磨一戏”,本质上是以时间铸就精品。它代表的不仅是一种创作态度,更是一种价值导向:反对急功近利的“速成品”,抵制“唯评奖论”,呼唤更多戏剧人做坚守理想、敬畏舞台、尊重观众的长期主义者,以匠心赢得真心。

四、一部戏剧史,为何“半部在浙江”?

“一部戏剧史,半部在浙江”。来自杭州建德的著名戏剧评论家戴不凡曾在《我的家乡地方戏》中说,一部清初以前的中国戏剧史,恐怕要说半部是在浙江。

浙江这片江南水乡,孕育了越剧、婺剧、绍剧等18个剧种,拥有戏剧类省级非遗项目58个。这里不仅走出了众多戏剧名家,诞生了大量经典作品,更成为中国戏剧演进的精神腹地与艺术实验室,以独特文化基因书写了半部皇皇戏剧史。

步入近现代,浙江戏剧依然大家云集。京剧大师周信芳(宁波人)创立“麒派”,表演艺术独树一帜;越剧表演艺术家袁雪芬(绍兴人)锐意改革,奠定越剧现代格局;剧作家夏衍(杭州人)的话剧创作,开创中国现代戏剧新风貌。

杭州也是戏剧创新的实验场。比如,新国风·环境式越剧《新龙门客栈》火爆出圈,带动大量从未接触过越剧的年轻人走进剧场,所到之处座无虚席;青春越剧《我的大观园》凭借极致的舞台美学演绎青春群像,每演一场观者如堵。

2021年,杭州接过中国戏剧节节旗,宣告第十八届、十九届、二十届中国戏剧节将落户于此。中国戏剧节与浙江,从来不是单方面“偏爱”,而是“戏”与“城”的双向奔赴。

五、一个戏剧节,如何让更多人入戏?

有人担心,戏剧节的热闹只是昙花一现,活动结束后行业又会回到冷寂状态。摆脱“一时热长期冷”的境遇,关键在于让更多人从看戏变为入戏。

当戏剧从舞台走向城市空间,当看戏从一种小众爱好化身文化潮流,传统戏剧才能跳出展演平台的单一属性,撬开更加广阔的发展空间。

越剧《新龙门客栈》的成功,让沉浸式舞台的表演形式走红。演员与观众之间的互动更加直接、热烈,这种文艺欣赏与情绪价值的叠加,通过新兴传播技术和社交媒体的放大效应,使得看戏的社交属性拉满。

本届戏剧节,同样打破了行业自说自话、与市场脱节的困境,用“跨界联姻”的玩法让演艺行业活起来,触达更多人群。比如,杭州湖滨步行街西子廊桥上,首场预热快闪引来无数行人驻足;钱塘金沙湖畔,热门剧目主角化身NPC,与市民游客热情互动……

更进一步看,一个戏剧节就是一个新的文化消费增长点。特别是对于“为热爱消费”的年轻群体来说,一张戏票足以成为“说走就走”的理由。比如,杭州将演出剧目与文旅资源融合,特别推出一系列文旅消费优惠,不仅延长了消费链条,更实现了从“一出戏”到“一趟旅程”的消费升级,将一个节的热度转化为文旅市场的长期魅力。

大幕拉开,愿这场艺术盛会能成为一次文化的接力,在之江大地精彩绽放。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。