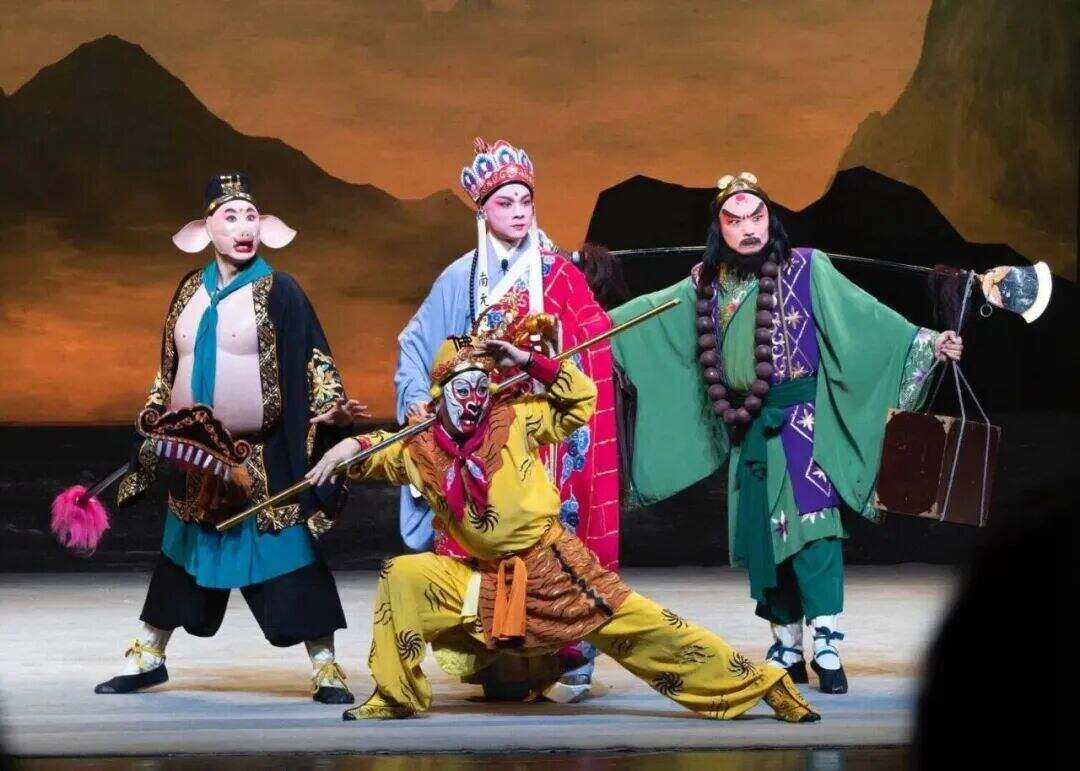

最近,由浙江婺剧艺术研究院(浙江婺剧团)创排的婺剧《三打白骨精》在海内外刮起一阵旋风。线下演出场场爆满,演员多次返场谢幕;线上豆瓣评分高达9.3,仅“白骨精变脸变装”相关短视频就有多个点赞数破百万。不少年轻人被“赛博猴王”的精彩演绎和奇幻舞台所征服,激情喊话:“手板心都拍疼了”“原来传统戏曲竟然可以这么酷!”

实际上,婺剧的走红并不令人意外。此前,浙婺就曾八登央视春晚,连续14年参加文化和旅游部“欢乐春节”文化交流活动,在国家级重大舞台上大放异彩。

当持续飙升的热度汇聚更多目光,不禁要问,婺剧何以在这个秋天迎来丰收的“秋实”?探寻其背后密码,或可窥见传统戏曲在当代焕发新生的轨迹。

一、婺剧是戏曲界的“活化石”

作为浙江第二大地方戏曲剧种,婺剧也称“金华戏”,广泛流行于浙中金衢一带,最早可以追溯到明代中叶。在后来的发展过程中,它融合了高腔、昆腔、乱弹、徽戏、滩簧、时调六种声腔,被誉为“京剧的祖宗、徽戏的正宗、南戏的活化石”,2008年还入选了国家级非物质文化遗产名录。戏剧大师梅兰芳曾说:“京剧的前身是徽戏。京剧要寻找自己的祖宗,看来还要到婺剧徽戏中去找。”

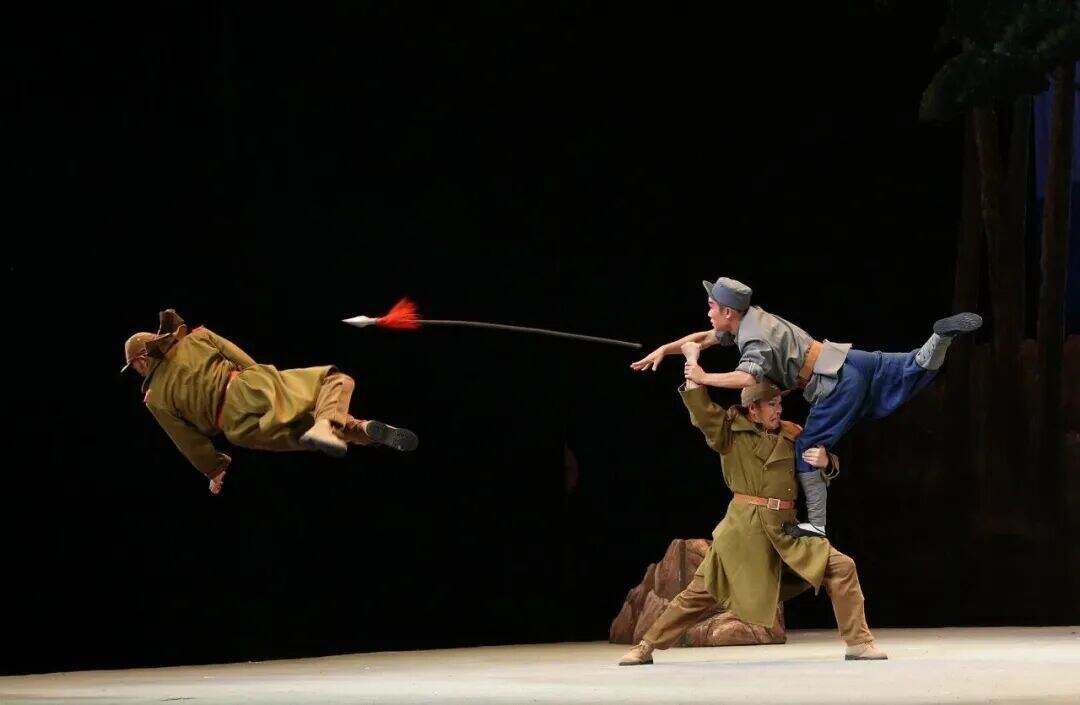

坐拥丰富的艺术宝库,这块“活化石”绝非博物馆中冰冷的陈列品,而是始终“活”在舞台之上。一方面,婺剧延续保留了文戏武做、武戏文做等剧种最鲜明的特色,同时又积极结合现代审美进行创新,尝试更富时代感和年轻态的表达,持续推出《三打白骨精》等新作品。

另一方面,近年来浙江省内建德、衢州、武义、兰溪、东阳等地的国有婺剧院团和100多家民营婺剧院团也同步发展壮大,百团并进构建共生共赢的“大婺剧”戏曲生态圈,不断扩大婺剧的辐射面和影响力,让这块“活化石”活起来、传下去。

二、婺剧有全国院团改革的旗帜

艺术的生命力离不开良好的土壤与环境。婺剧之所以能够繁荣发展,与其背后全国院团改革的一面“旗帜”——浙江婺剧艺术研究院紧密相关。

回溯上世纪80年代,婺剧也曾遭遇严峻的挑战:一方面是人才青黄不接的断层危机,另一方面是演出市场冷清的行业寒冬。为了搏得一线生机,浙婺率先发起一场刀刃向内的改革,主动变“团长负责制”为“总经理负责制”,大胆启用龙套演员王晓平当家,在坚守院团公益属性的同时引入企业化运营,从体制机制上为自己“解绑”。

此后,浙婺又探索建立起了一套有效的激励分配机制,演员不唯职称,只讲能力、讲贡献,个人收入直接和表演水平、演出场次、绩效考核挂钩。久而久之,全团上下形成“你追我赶、良性竞争”的浓厚氛围,创造活力得到充分释放。

在改革中勇立潮头,于变化中开拓新局,浙婺实现了从濒临解散到全国地方戏曲排头兵的破茧成蝶,创造了全国闻名的“浙婺现象”,更为婺剧事业的壮大发展注入了源源不断的强劲动力。

三、婺剧从未离开乡土这个根

戏曲的根在民间。发轫于乡野沃土,回荡在阡陌之间,婺剧的唱腔与戏文最初描绘的正是乡土中国最本真的生活图景。每逢农村庙会、民间节庆,只要锣鼓一响,十里八乡的父老乡亲都会搬着板凳来看戏。

与生俱来的“草根性”和“乡土气”,塑造了婺剧热烈、泼辣、鲜活、接地气的艺术风格,也天然地拉近了它和老百姓的距离。台上,演员表演粗犷豪放、不拘一格,情感表达直接浓烈,唱尽人间百态;台下,观众如痴如醉、叫好连连,沉浸其中难以自拔。这种毫无隔阂的情感交流与共鸣,形成了婺剧的最大魅力。

越是走得远,越不能忘记来时的路。浙婺始终坚持扎根农村、为人民演戏,每年到农村、社区、校园演出300余场,占全年演出一半以上,风雨无阻、从不缺席,更有几次“才下春晚,又上村晚”。由于文武结合的热闹传统戏在乡村饱受欢迎,浙婺的一些剧目推出了“农村版”“巡演版”,让基层群众看得对味、看得过瘾。

枝叶的繁茂源于根系的深扎。在一次次回归乡土中,婺剧不断找回初心、夯实根基,从乡亲们最直接的反馈中汲取营养、锤炼提升,迈向更广阔的舞台。

四、头魁照样“士兵甲”

在戏曲界,“头魁”通常指技艺或地位最高的演员,是具有突出成就或影响力的人物,而每个戏团都有自己的“头牌”“台柱子”。“士兵甲”一般是指舞台上不起眼、没有身份台词的龙套演员。自古以来,戏曲演员一旦成了“头魁”“头牌”,是很难再演“士兵甲”的。

在很多婺剧演员心中,一台好戏,如同一棵包裹紧实的白菜,主角、配角、舞美、音乐、道具等,就像菜心、菜叶、菜根、菜帮,缺一不可。浙婺打破传统剧团“论资排辈”“身份界限”“名角霸戏”的潜规则,无论是荣获梅花奖、文华奖的表演艺术家,还是已经成名、资历深厚的“名角儿”,都心甘情愿当绿叶,为年轻人创造脱颖而出的机会。

2015年,婺剧《红灯记》中,8名一级演员就曾为当时年仅23岁的“临时工”李烜宇配戏。入团短短几年,李烜宇便夺得第26届“白玉兰”新人主角奖榜首。深受观众喜欢的楼胜,是第30届中国戏剧梅花奖的魁首,但你可以经常在大舞台和下乡演出中,看到他扮演不起眼的“士兵甲”角色。

对于他们来说,这不是“屈尊”“掉身价”,而是一种新老传承的责任,一份成就他人的托举。在浙婺,戏比天大、德在艺先,对艺术品质和集体荣誉的追求,远高于个人名利,无论名气多大、咖位多高,在集体演出时该跑龙套就要跑、该配合他人就要全力配合。

头魁照样“士兵甲”,这是一种姿态,更是一种境界。正是在这种正向风气的引领下,婺剧才拥有强大的内部凝聚力,以最谦逊的姿态,成就最辉煌的舞台。

五、和自己较劲才能成“主菜”

当下,文化消费日益多元,受众成为争夺焦点。在五花八门的文化“大餐”中,要想脱颖而出,让人愿意看、爱看,甚至成为非看不可、回味无穷的“主菜”“硬菜”,就必须拿出最硬核的作品,用实力说话。

客观地说,近年来婺剧作品数量不少,不仅有《白蛇传》《江南第一家》等复排经典戏,还有《信仰的味道》《基石》《血路芳华》《箬寮风雷》《初心》等新编剧目。这里面不乏优秀之作,但给人感觉总是“还差那么一口气”,真正破圈出圈、具有标志性的精品大戏还比较缺乏。

对于院团而言,戏是根本,没有作品,就没有话语权。为了攻克这个“致命弱点”,婺剧人锚定目标不放松,不断追求艺术的极致,在方方面面和自己较劲——

比如,表演技艺上苦练内功,翻跟斗、变脸、耍锤、剑入鞘……每一样绝活的背后都是十年如一日的刻苦练习。又如,演出呈现上精益求精,一个眼神是否传神到位,一句唱腔是否饱含韵味,一段配乐是否恰到好处,都反复琢磨、“死抠细节”。还比如,艺术创新上勇于突破,将无人机等最好玩潮流的技术手段引入舞美,在台词、唱段中融入时下流行语,等等。

这种“和自己过不去”的执拗,其实就是对艺术永不停步的追求。当《三打白骨精》在海内外赢得一片喝彩,当孙悟空的身影通过现代媒介被亿万次传播,我们相信,属于婺剧的“好戏”才刚刚开场。它的精彩,未完待续。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。