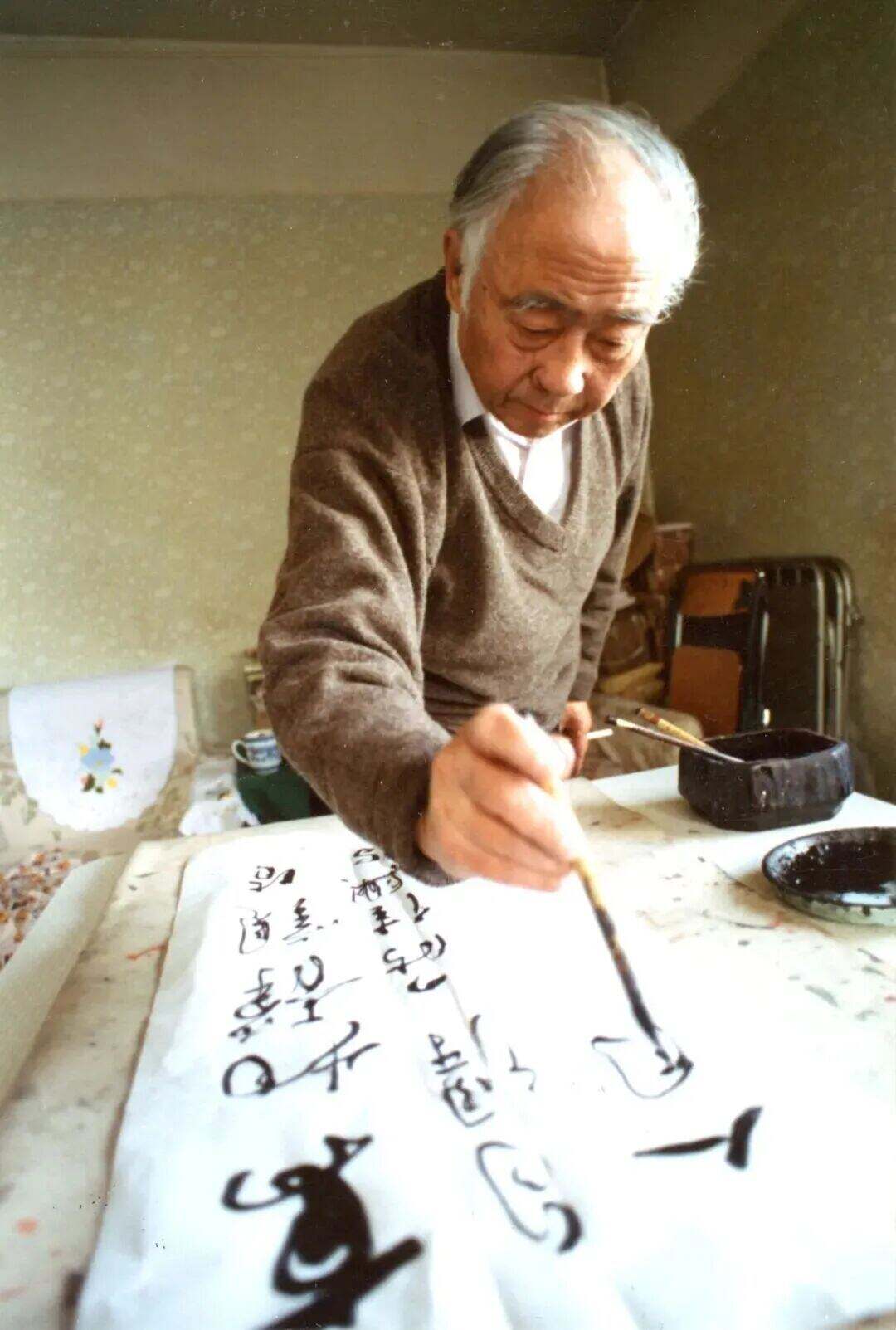

有人说,汪曾祺的书,读着读着就饿了。

在他笔下,一碗热腾腾的炒米、一枚红油四溢的咸鸭蛋、一碟时令的韭菜花,虽只是寻常吃食,却氤氲着浓浓的人情味。他的美食散文,至今被无数读者奉为生活美学的“圭臬”。

汪曾祺不仅懂吃,也下得厨房,更能将其中滋味悉数落于纸上,正是这份对生活近乎虔诚的热爱,才成就了他独树一帜的风格。他的老师沈从文评价他“最可爱还是态度,‘宠辱不惊’”,作家贾平凹赞他“是一文狐,修炼成老精”。他的儿子汪朗则在《人间草木》的序言里说:“他留下的‘这碗茶’,这么多年居然还没‘凉’,还挺‘香’……”

那么,他笔下的一茶一饭究竟有何魅力,能够穿越时光,治愈一代又一代的读者?

一

汪曾祺笔下的四方美食,不仅是一张信息量极大的美食地图,还始终以平民视角品生活百味,成了他观察世界的一扇窗。

汪曾祺的一生,辗转于大江南北。他求学于烽火中的西南联大,任教于上海,定居于北京。这种丰富的经历,让他笔下的美食版图异常辽阔。

昆明七年,在战火纷飞的时代,他记住了那锅“汤清如水,而鸡香扑鼻”的汽锅鸡。多年后追忆,仍称其“可在全国拿金牌”。虽物资匮乏,但云南人用一口土陶汽锅,蒸出了极致的鲜美。常去的店没有正经字号,当地人多以店内所挂“培养正气”的匾额代称店名,他认为此地汽锅鸡的好处在于“最存鸡之本味”,武定壮鸡配“几片宣威火腿”,取“一小块三七”炖汤,香气便已溢于字里行间,令读者只恨不能即刻亲至。

到了北京,他并没有拒绝那碗让外地人蹙眉的豆汁儿,反而喝完一碗,再来一碗。他描绘喝豆汁儿的场景,充满了鲜活的市井气息。卖力气的人坐在小摊边上,“要几套烧饼焦圈,来两碗豆汁儿,就一点辣咸菜,就是一顿饭”。

即便杭城短暂一游,在他笔下也显得活色生香。除了山色空蒙雨亦奇的“西湖景”,他最难忘那一杯好茶。虎跑泉泡的狮峰龙井,“每蕾皆一旗一枪,泡在玻璃杯里,茶叶皆直立不倒,载浮载沉”,观察如此细致,还道出好茶须有好水相配,方成至味。而对“醋鱼带把”的描绘,则显露出他深厚的学养:活草鱼快刀切薄片,浇秋油生吃。他特意点出“我想这就是中国古代的‘切脍’”。谈论吃法间也不忘引经据典。

从内蒙手把羊肉的豪迈,到山西老醋的醇厚,再到四川火锅的酣畅,他写的是家常小菜、市井小吃,道的却是一方风土人情,用文字构建起温暖而坚实的人间烟火。

二

文人的笔墨,往往就是一座城市最好的广告。汪曾祺的文字,总是萦绕着“仍怜故乡水”的眷恋,那是一种刻进生命底色的乡愁。

汪曾祺出生在江苏高邮的一个旧式家庭,深受儒家文化影响。江南水乡小城,塑造了他敦厚温润的性情。

在《端午的鸭蛋》里,他只用了九个字定位故乡:“我的家乡是水乡,出鸭。”语气平淡如老友闲谈,却生出一种自豪。他走南闯北后仍坚持,他乡鸭蛋与高邮的“完全不能相比”,因为高邮咸蛋“质细而油多”,不似别处的“发干、发粉”。这分明是羁旅游子对故土挥之不去的思念。

他总能用最朴素的文字,复活故乡的味道:写鸭蛋,“筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了”;写螺蛳,孩子“用小竹弓把螺蛳壳射到屋顶上,咔啦咔啦地响”;写马齿苋,“祖母每于夏天摘肥嫩的马齿苋晾干,过年时做馅包包子”……这些信手拈来的家常,经他一点染,便散发出故乡的温暖,读起来倍感亲切。

1991年9月,汪曾祺最后一次回到高邮。参与陪同的文化学者朱延庆回忆,汪老爽快接受回乡期间拍摄纪录片,说只要“对高邮家乡有利,你们就拍”。

如果说高邮是融入血脉里的根,昆明则是他精神上的第二故乡。彼时,年少的他在西南联大求学,虽条件艰苦,却依然用温柔细腻的笔触记录了昆明的吃食、果品、年俗等等,为这座城留下了最生动的“食物志”。他在《寻常茶话》里回忆,家乡有“喝早茶”的习惯,但抗战时期自己在昆明天天泡茶馆,“联大学生在茶馆里往往一泡就是半天,干什么的都有,聊天、看书、写文章”。在他笔下,小小茶馆成了战乱中一方珍贵的精神栖息地。

离开昆明后,他再未回去,却始终对昆明菜念念不忘。过桥米线、白汤羊肉、火腿月饼、破酥包子、玉麦粑粑……数十年后,这些吃食铺陈开来,唤醒的是与良师益友相伴成长的激情岁月,亦见证着中国人民在艰难困苦中的生命韧性。

再回望,有些味道,早已超越食物本身,成为他情感坐标中的原点,难以忘却。

三

汪曾祺的美食散文,高明之处在于以吃载道,意在食外。透过食事,他谈人文风俗、生活美学、文艺创作,将中国深厚的饮食文化浸润于字里行间。

“淡”中求“味”。他以美食为媒介,对各地风俗进行独到而细致的描摹。在《豆腐》一文中,他通过精妙的比较,细数一“食”百吃:北京的小葱拌豆腐、扬州的“文思和尚豆腐”、高邮的汪豆腐、长沙的臭豆腐、安徽的霉豆腐……他将豆腐的做法、形态、风味一一分说,读罢令人惊叹,小小一方豆腐竟演绎出万千风味。这背后,是他对地域文化的深刻洞察。他在《手把肉》中谈内蒙古人好客、好酒的民风,也在《四川杂忆》中谈四川人钟爱的麻辣味,还细细考究过《东京梦华录》《水浒传》《梦粱录》等著作,用以佐证。

“趣”中见“韧”。汪曾祺的一生并非坦途,他经历过战争、饥荒与动乱,文学创作起步于上世纪40年代,却大器晚成于80年代。在艰难岁月里,他依然从生活中观照内心。1960年,汪曾祺结束劳动后,在张家口沙岭子农业科学研究所协助工作。身处荒凉之地,精神孤寂,他却将研究马铃薯当作一份事业,像品鉴诗文一样研究各个品种,画了一本《中国马铃薯图谱》,甚至幽默地说:“全国像我一样吃过那么多种马铃薯的人,大概不多!”这种在清苦中把日子过成诗的能力,治愈不少读者。

接纳百味。汪曾祺在多篇文章都谈及,“口味要杂”。这不仅是他的饮食观,更是他的人生哲学与文学价值观。在《吃食和文学》中,他话锋一转,由美食谈到创作:“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点,从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝。”他还从吃苦瓜联想到文学创作,认为看待文学作品要见仁见智,希望“评论家、作家——特别是老作家,口味要杂一点,不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥”。这种开放包容的心态,在今日仍然珍贵。对新事物、新观点,我们不妨多一些好奇心。

他的文字,干净、朴素、节制,却拥有一种“水洗过”的清澈力量。他不堆砌辞藻,却能让人“口舌生津”;他不故作高深,却能让读者在平淡中看见生活的光亮。

在快节奏的现代社会,他的文字如同细水长流,恬淡却又不失力量,教会我们如何在一箪食一瓢饮中安顿身心,如何在不同境遇里宠辱不惊。

或许,生活的诗意,未必在于执着追寻远方,手中的一茶一饭亦沉淀着生活的热气。跟着汪曾祺,让我们尝遍南北风味,读懂热爱,慢煮生活,“莫辜负茶、汤和好天气”。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。