浙江在线11月10日讯(记者 廖君琳)只需一张胃部CT照,AI大模型就可以精准筛查胃癌;医生通过5G网络,能够操纵机械臂为数百公里外的患者做手术;在颅内植入超薄芯片,脑机接口就能为瘫痪患者重建与世界的连接……这些曾是科幻片的场景,在“十四五”期间,正一步步成为浙江医疗的日常。

智慧诊疗:从“AI助力”到“脑机赋能”

当数字化浪潮席卷医疗领域,浙江正以“人工智能+”为引擎,重塑诊疗模式。浙江省肿瘤医院联合阿里达摩院开发的胃癌影像筛查AI模型GRAPE就是生动实践。

患者只需进行腹部平扫CT,几分钟内,AI模型便能自动识别胃部结构,并用红色高亮标记疑似癌变区域。筛查结果“立等可取”,且无创、便捷,AI模型的检出率达24.5%,且基本不漏诊。

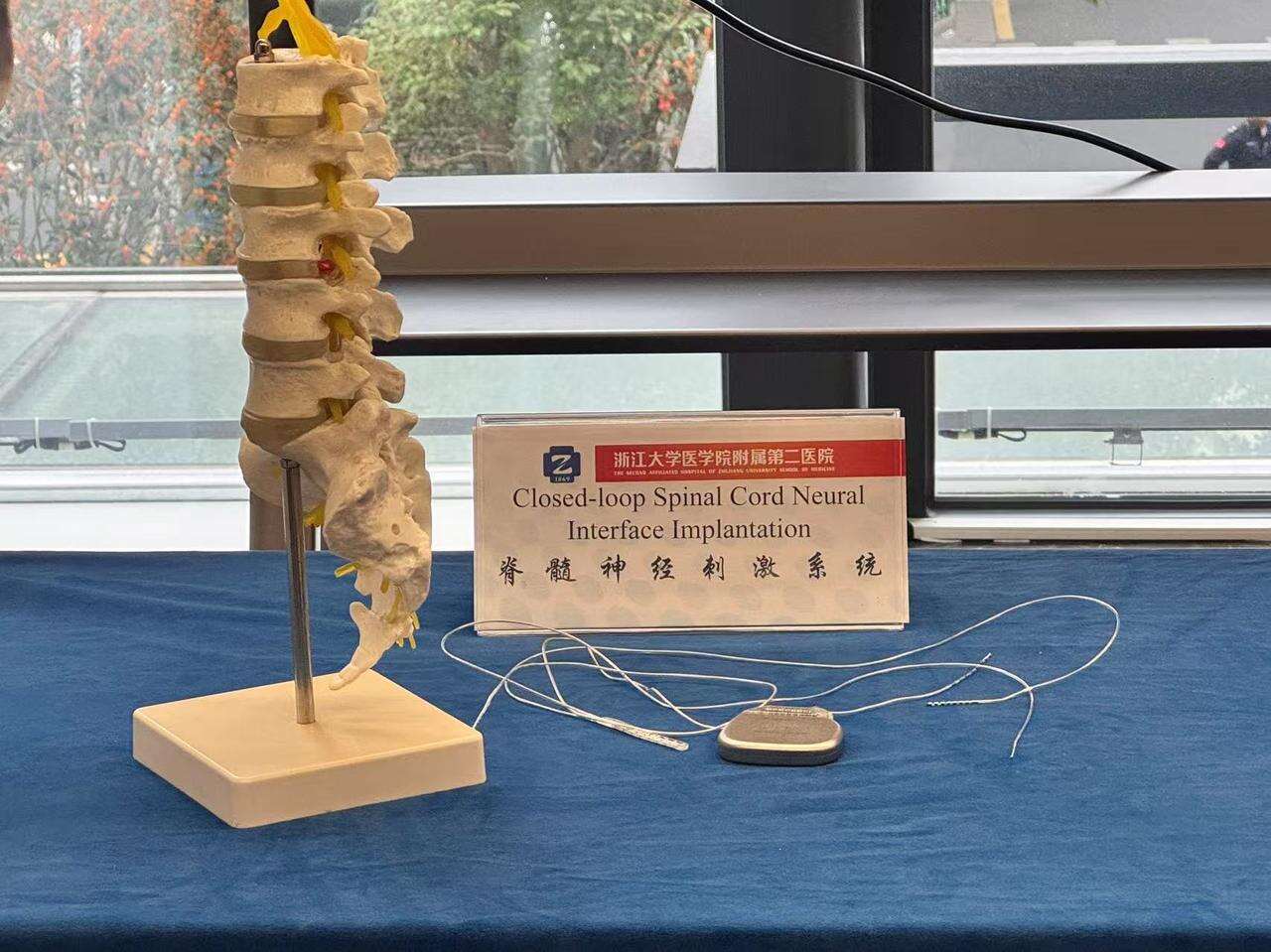

在脑机接口这一颠覆性前沿技术领域,浙大二院布局早、积累深。脑科中心作为国家重点临床专科,推出了闭环脊髓神经刺激器这一重要创新产品。

脊髓神经刺激系统 记者 廖君琳 摄

“与国际上大部分开环神经刺激器相比,我们的产品能够在治疗过程中根据病人的情况自动调节参数,更加智能、精准。”浙大二院神经外科主任医师蒋鸿杰介绍。

2025年3月,浙大二院联合南湖脑机交叉研究院、浙大脑机智能全国重点实验室及生仪学院,成功实施全国首例闭环脊髓神经接口植入手术。经过治疗的瘫痪病人,术后六个月基本实现正常行走。另一款针对癫痫的植入式闭环自响应神经刺激系统,采用先进的神经调控技术,不需要切除任何脑组织,只需要埋入电极,损伤更小。

“十四五”期间,浙江在医学人工智能领域大步向前。根据2025年1月召开的浙江卫生健康工作会议公布的数据,人工智能辅助诊断系统已覆盖浙江98%的基层医疗卫生机构。2025年8月,浙江省卫健委等10部门印发《浙江省加快推动“人工智能+医疗健康”高质量发展行动计划》,提出到2027年,全面建成国家人工智能医疗行业应用基地。人工智能,正成为护航健康浙江的重要力量。

技术攻坚:从“实验室”到“临床”

“十四五”以来,浙江医疗在关键技术上不断突破,一系列创新成果从实验室迅速走向临床。

微创小切口技术是浙江省人民医院的一张金名片。在甲状腺治疗领域,葛明华、郑传铭教授团队创新了无充气腋窝入路完全腔镜下甲状腺手术,并将这一方法命名为“葛郑氏七步法”。

该术式也被中华医学会会刊评为“2021年度全国耳鼻咽喉-头颈外科领域重要进展”。中国抗癌协会甲状腺癌专委会主委程若川教授称其“实现了生理和心理双重治愈,是甲状腺外科领域又一次革新。”

在浙江省人民医院,心脏大外科主任医师崔勇刚刚结束一场手术,没有传统中正中开胸的漫长恢复期,这场手术几乎看不到疤痕。“我们从2018年开始学习和引进先进的微创手术技术,从最简单的手术开始,不断创新发展,逐步形成了‘无可见疤痕’的微创心脏外科手术范式。”他匆匆赶到会议室时还穿着手术服,语气中却满是欣慰。

与此同时,浙江省肿瘤医院内,一位患者刚刚通过重离子治疗消除了肿瘤病灶。

浙江省肿瘤医院的重离子治疗室 记者 廖君琳 摄

“重离子治疗是目前放疗领域最先进的技术。”专家介绍,“通过医用重离子加速器,将肉眼无法看见的碳离子加速到光速的70%左右,利用形成的碳离子束流对肿瘤病灶进行照射。”

与常规放疗相比,它更精准、更有效,副反应更小,为肿瘤患者提供了新的治疗选择。值得一提的是,浙江省肿瘤医院重离子医学中心是全国唯一一家建设在医院主院区内的重离子医学中心,切实增加了患者就医的可及性。

为推动创新成果从临床问题出发,由“实验室”走向“生产线”,浙江持续优化转化机制、提升生态吸引力。截至2024年底,浙江全省医疗卫生机构每万名卫生技术人员专利数超过359项,直接转化金额近6亿元。今年9月公开报道数据显示,今年以来,浙江研究型医院已成功实现114项科技成果转化,总金额达1.22亿元。

生命守护:从“立即出发”到“全环节守护”

技术突破的最终目的是服务人民。浙江医疗系统在提升技术硬实力的同时,不断进行服务模式的创新与重塑。

曾经,急救从一通电话的响应开始“立即出发”,如今,生命守护网正不断延伸。在浙大二院国家创伤区域医疗中心,一场医疗救援的“科技革命”正悄然改变着生命救援的各个环节:

户外紧急救援帐篷内,救援人员严阵以待。这不是普通的帐篷,而是一个配备了“急救集成模块”的移动ICU,救援人员配备了外骨骼穿戴设备等“黑科技”成果。

户外紧急救援帐篷 记者 廖君琳 摄

紧挨着的指挥帐篷内,三屏智慧机闪烁着实时数据,5G车载基站、便携式协同基站构建起一道永不中断的通信防线。“我们要确保在任何情况下都‘不断指挥,不断通信’。”现场指挥人员表示。

这张生命守护网还延伸到了社区的每个角落,通过5G网络,患者的生命体征数据实时传输到监护中心,实现疾病的早期预警。当紧急情况发生时,5G智能救护车立即化身移动抢救室,实现“上车即入院”。

在救援过程中,院内专家通过VR眼镜远程指导现场抢救,无人机快速运送血液标本到院内,为抢救赢得宝贵时间。“从社区监测预警到院内救治,再到出院后的互联网医院随访,我们通过5G技术将每个环节紧密相连,构建起全方位、全天候的生命守护网。”浙江省政协委员、浙大二院副院长张茂表示。

截至2025年3月底,浙江48851个重点场所、3206个行政村、222个有人海岛已全部接入5G网络。当5G遇上医疗,一场关乎生死的效率革命已然爆发。在浙江,47家医疗机构与通信企业共同组建“5G医疗创新联盟”,联合制定8项行业标准,让科技温度可感可及。

山海相连:从“先行”到“同行”

当5G技术与急救体系深度融合,优质医疗资源实现了“云端共享”,而在更广阔的医疗援边战场上,浙江的脚步同样没有停歇。

2019年8月,浙大一院首创发起“小黄人”公益计划,为全国范围内家庭经济困难、患有胆道闭锁等终末期肝病儿童开展免费肝移植救治。截至今年10月,已覆盖全国31个省(自治区、直辖市),600余个区县,获救治儿童超七成来自中西部地区家庭。

以“小黄人”公益计划为支点,浙大一院与中西部医院积极开展学科共建,助力西部地区儿童重大疾病救治能力体系建设。目前,浙大一院已对接21个省份,签约13个省份,与32家省市级妇幼保健院或综合医院签订一揽子帮扶协议。

在浙江援边的版图上,先天性心脏病患儿的救治始终是最牵动人心的篇章之一。浙江大学医学院附属儿童医院小儿心血管学科是国内知名的高峰学科之一,今年10月,该院马良龙副主任医师作为2025年国家巡回医疗队一员,远赴四川省凉山彝族自治州开展巡回医疗。

在这次巡回医疗中,他敏锐地发现当地一名先心患儿病情严重,但因为医疗条件有限、家庭经济困难没有得到及时手术,已经严重影响孩子的生长发育。为了帮助这个孩子,马良龙让家长迅速带着孩子到浙大儿院接受治疗。在医院心脏外科病房外,记者见到了孩子的父亲,这位从大凉山远道而来的汉子,话语朴实,却饱含深情。

“从离开没想过浙江的专家会到我们山里,更没想过孩子能来这里把病治好。医院给我们申请了帮扶基金,还帮我们安排了住处,让我们能安心照顾娃……心里的石头,总算落了地。”

浙江省43家高水平医疗机构共派出120多名专家,帮扶四川省13家县医院;浙江“组团式”医疗援疆共选派专家153名,引进新技术181项,其中59项填补了南疆技术空白……浙江的优质医疗资源正跨越山海,为更多边远地区家庭,点亮生命的希望。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。