“建校一百多年,我们终于有了自己的船。同舟共济,这下名副其实了。”同济大学海洋与地球科学学院院长翦知湣笑着说。

不久前,“同济”号正式交付。

7月22日下午,“同济”号完成东海海域试运行,停泊在舟山国际邮轮码头。层叠建筑、流线轮廓和大面积玻璃幕墙的集成布局让它看着更像一艘精巧的邮轮。事实上,这是我国首艘海洋级智能综合科考船。

“同济”号科考船。记者 肖暖暖 摄

这艘科考船,能做什么,有多“聪明”?它又将如何乘风破浪、探索更广阔的深海?

这艘科考船更“聪明”

“绿色、节能是它的优势之一。”中船集团黄埔文冲船厂“同济”号总工艺师李正华介绍,“同济”号续航力8000海里,约等于从上海开到南美洲西海岸,能搭载45人在海上连续工作35天,探索除了冰区外的无限航区。

这还是一艘混动船,可以削峰填谷、能量回收,能耗比同类科考船降低了约8%,油耗运行成本降低约3%至5%。

“作为第五代科考船,它更聪明了。”李正华表示,作为我国首艘海洋级智能型综合科考船,拥有智能化的“感知-决策-协同-控制”全链路闭环系统,“就像有了自己的大脑,很多事情它都能自己搞定。这是之前几代科考船所不具备的优势。”

无论是海面上的浮冰、小岛还是冲过来的小船,这艘科考船都能及时感知,进行“空-海-海底”全方位立体探测。之后,就能自动生成或优化科考航线、作业方案。

在海上,“同济”号也始终“在线”,可以和岸基指挥中心、合作科研机构实时双向传输数据。自动规划航线、自适应航速优化、智能避碰、高精度动力定位等实用功能更是不在话下。

“就像一台开在海上的智能汽车,开船的人可以少费点心。”李正华解释,这艘科考船由此也成为国内首艘取得中国船级社(CCS)智能船舶规范i-ship(R1,No,E,I)四个智能符号(指岸基远程遥控、开阔水域自主航行、智能能效管理和智能集成平台)的海洋级综合科考船。

这艘“聪明”的科考船能做什么?

翦知湣告诉记者,在台风天气等海洋变化最剧烈时,船舶回港,但铺设在海底的科学观测网可以长期观测海洋数据。“同济”号首先就要承担“国家海底科学观测网”的运行维护任务。

“同济”号的甲板很低,也是为了方便今后铺设、维护海底光电缆。

别小瞧这块460平方米的甲板作业区域,它兼容多类型科考及海工作业需求,也是其“百搭体质”的关键。

“同济”号甲板区域。记者 于瓅 摄

甲板预留了9个集装箱位,可以快速切换为ROV(水下遥控机器人)工作站、海缆维修平台或实验室方舱。船上还可以模块化搭载各种集装箱式船载实验室、作业型ROV、无人艇等移动与固定观测节点自组网装备。

甲板上的大型A架可以布放水下机器人、浮标潜标,用于海洋调查、取样监测等任务;还可以通过重力柱取样、箱式取样获取海洋沉积物进行海洋地质、海洋古气候学研究。

记者注意到,甲板两侧还有可伸缩的折臂吊。“这是船的‘手臂’,能轻松把机器人、采样器等科考设备送入深海。”李正华说。

“同济”号的折臂吊。记者 于瓅 摄

“就像搭积木一样,需要用到什么就往上搭载,即搭即用,很方便,像一个灵活、百搭、多功能的‘变形金刚’。”翦知湣补充道。

乘风破浪去科考,当然离不开船上的多种“硬核”设备。

320平方米的实验室区域里,通用实验室就像“智慧大脑”,所有设备和信息数据汇集于此。船载多波束测深仪能够绘制海底地形;无人潜水器实时拍摄海底画面,直接传回船舱实验室;船上的各类声呐设备主要负责海底测绘数据、大气与地球物理数据等分析数据的采集和处理。

“同济”号的实验室区域。记者 于瓅 摄

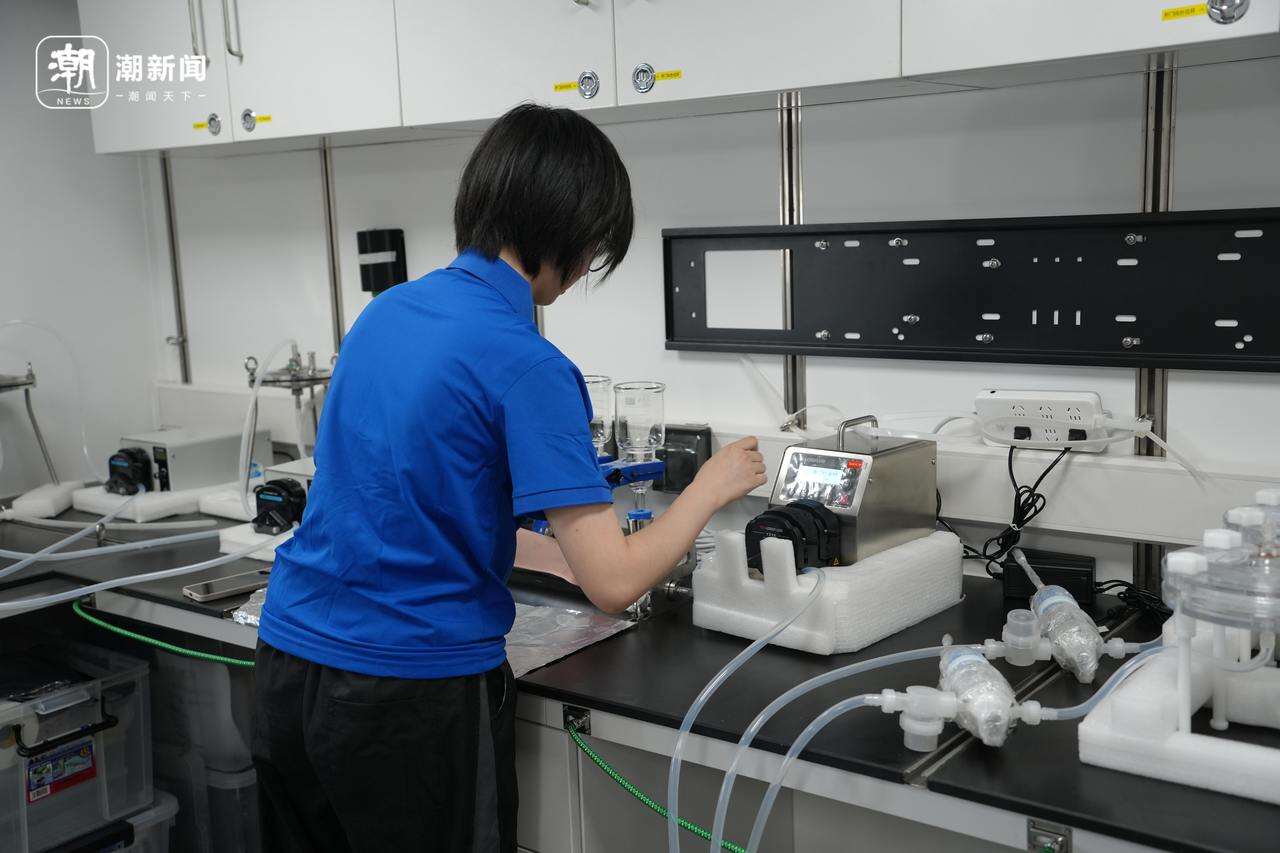

同济大学海洋与地球科学学院教授范代读告诉记者,船上的湿实验室、微生物实验室主要对从海里取得的水样、泥沙和生物样品进行处理和化验,“我们的实验室有超纯净水、超净工作台、培养箱,还有零下80度超低温冰箱,能够满足不同样品所需的保存温度条件。”

“通过标准化、模块化设计和优化布局,其以较小的体量实现了3000吨级科考船的作业能力。”李正华补充道。

把课堂搬到海上

午后,阳光斜照在“同济”号蓝白相间的船身上。当记者踏上舷梯步入舱室,明亮通透的舱内空间映入眼帘,浅木色舱门在走廊两侧整齐延伸,柔和的灯光与阳光交织。如果不是舷窗外水波荡漾,几乎让人错觉置身于同济大学的某个教学楼。

“我们这条船,在设计的时候是非常注重人性化的。”同济大学船管中心工程师徐昌伟介绍。记者注意到,生活区的每一个细节都经过精心考量,明亮的单人间里,橙色窗框与浅木色家具相得益彰,营造出温暖而充满活力的氛围。“人均10.2平方米的居住面积,所有房间都能晒到太阳,这在科考船中可以称得上是‘顶配’。”

此外,还有总计100多平方米的会议区、阶梯教室、休闲区、健身区等舱室。

本科生张怀文、曾宇航一上船就直呼“颠覆了想象”,既有先进科研设备,生活区环境也很舒适。

学生们登上“同济”号。记者 肖暖暖 摄

李正华说,明亮的配色,酒店式的居住场所标准,自动调节的光照、温度系统,以及隔音、减震材料的使用,都是为了保障船上人员的居住条件,缓解航行过程的压抑,做好科研和教学的后勤保障。

“同济”号的居住舱室。记者 于瓅 摄

李连科是同济大学海洋生物学专业的研究生,第一次以科研工作者的身份参与科考,“本科时上船就像参观博物馆,这次参与科研,要对实验数据负责。”上船后,他觉得,这几乎是把实验室搬到了海上。

这些综合搭载在“同济”号上的多样科考设备,正是徐昌伟最满意的部分。从2023年2月项目启动开始,他就深度介入这艘科考船的建设全流程。

李正华还记得,建造过程中,徐昌伟基本每周都要在上海和广州之间往返两三次,对接学校需求和船舶建造工作。

正式交付后,首批乘客是学校的师生。范代读告诉记者,“同济”号会在东海海域进行为期8天的科考,26名海洋科学专业的大二本科生分两批次各4天登船参与专业实习。“涉及海洋地质、地球物理、海洋化学、海洋生物等多个方向,在带队老师和研究生助理的指导下进行仪器操作、采样、现场观测、数据分析等专业实习,提前让本科生参与科研。”

学生在“同济”号的实验室。记者 于瓅 摄

根据行程安排,实习学生上午进行海洋采样,下午处理实验数据,晚上还要参加专业讲座。

范代读介绍,东海科考获取的样品和数据会交由团队做进一步科研,相关数据和成果会用于下一年度的教材。

除了专业实习,同济的学生也可以自行申请登船,学校也会尽可能多地让学生上船参与科考和相关工作。学生不仅可以直接参与海洋地质勘探、海洋生态采样、装备试验等任务,实现边航行、边实验、边分析;还可以参与海底观测、深潜研究等国家级项目。

翦知湣表示,要把“同济”号打造成“漂浮在海上的大学”、同济的“海上校区”,“让学生跟着科学家、带队老师实际观测、操作,把课堂搬到海上,实践出真知。”

东海是我国重要的边缘海,在河流和黑潮的相互作用下,形成不同的水团。范代读说,本次东海航次一方面是考察不同水团如何相互作用,同时也会研究海底的生物过程、低氧问题、海洋地质等。

“过去,我们科考需要租用其他高校或民营的科考船,费用相对较高。如果参与公共航次,可能很难按照理想方案进行科研采样。如今有了自己的科考船,不仅科研成本降低了,在采样、具体科研方面也能更自主从容了。”范代读表示。

一路见证这艘科考船从蓝图变为现实,徐昌伟倍感骄傲:“对做设备的工程师来说,这就是我们最珍贵的成果。我们常说‘把论文写在祖国大地上’,而我们是把科研论文镌刻在了这艘驶向深蓝的科考船上。”

同舟共济,国产化比例超90%

在东海科考、实习后,“同济”号还将在8月前往南海开展多学科综合科考。

建造过程中,其实还有些小插曲。李正华透露,原本计划采用进口的多波束水下测深系统和超短基线水下定位系统,但对方却无法供货。经过多方沟通、推荐,最终选择了国产设备,保障了船只综合性能。他表示,“‘同济’号的国产化比例超过了90%,在国内的科考船里也是排在前列的。我们也在船上预留了更换空间和调整措施,方便以后对相关设备进行更换、升级。”

优化升级仍在继续。徐昌伟与团队在着手完善信息化系统、增购专业作业设备、加强人员队伍建设,保障性能持续提升。

学生在“同济”号参观拍照。记者 于瓅 摄

扬帆起航的“同济”号,也寄托着许多人探索更广深海的梦想。

“浙江、上海、江苏等沿海省市都很重视海洋发展,如果没有科考船出海,人才培养和科学研究都会受到很大限制。有了‘同济’号,就能进入海洋领域做研究,科研的潜力和想象空间都得以拓展。同时,也会吸引更多人加入海洋相关工作,发展涉海专业,拓展海洋学科。”范代读说,有了这艘船,有了更好的平台和实验条件,他希望未来会有更多年轻人对海洋产生兴趣,探索海洋,发掘海洋的更大价值。

翦知湣在介绍“同济”号的建设历程和有关情况。记者 于瓅 摄

翦知湣表示,“同济”号今后会组织国际航次,欢迎各国、各地、各学科的科学家登船,共用设备、一同合作,做好海洋科研、技术研发、人才培养,推动产学研用一体化。

“1994年,我第一次登上科考船出海,坐的是德国的太阳号,当时感觉很新奇。那时候我国在科考船、科研设备方面落后国际很多。现在,你们坐上了这艘科考船,成为首批乘客,我为你们感到高兴。”阶梯教室里,翦知湣给首批参与“同济号”科考和专业实习的学生们行前寄语。

学生在阶梯教室倾听翦知湣的临行寄语。记者 肖暖暖 摄

目前,国内不少高校、科研单位已有自己的科考船。李正华告诉记者,越来越多高校和科研单位有意向建造科考船。黄埔文冲船厂也收到了几所大学的科考船需求,正在进行早期方案认证。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。