温州三垟湿地持续打造园城融合新场景

城市核心处 有座生态园

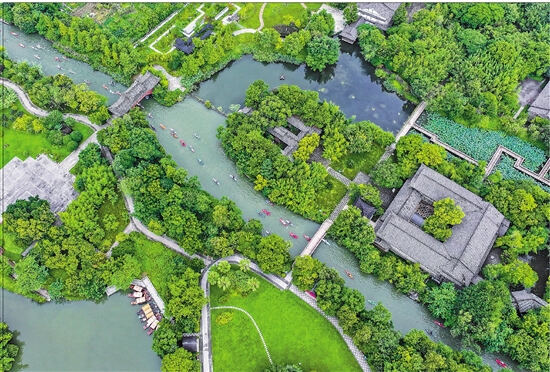

从空中俯瞰温州市区,水网密布、纵横交错,水网间有座座小岛,这便是三垟湿地,宛如绿宝石般嵌在温州城中。近日,温州被正式授予“国际湿地城市”称号,也让三垟湿地再次汇聚世界目光。

“现在,湿地成了市民家门口的休闲乐园,不仅能观赏生态奇观,还能体验水上活动。”温州生态园旅游发展有限公司相关工作人员如此赞叹三垟湿地。2018年国庆,三垟湿地初步开园,迅速成为城市“绿色打卡地”。2023年12月三垟湿地成功获评国家4A级旅游景区。截至2024年底,湿地游客量已突破1000万人次。

地处温州大都市核心,三垟湿地总面积11.67平方公里,地势开阔,拥有161座岛屿和138条河道,连接大罗山脉,“城市绿肾”的地位不言而喻。

而在十几年前,这里还称不上城市“绿肾”。由于长期受农业开发、人类活动影响,三垟湿地绝大部分区域一度不具有湿地特质,生态系统功能不断退化。“生活用水、企业污水都排到河道里,河水脏得很。”瓯海区三垟街道原居民陈彩松回忆。

转折始于2005年,温州以壮士断腕的决心启动生态园保护建设。温州生态园管理委员会相关负责人介绍,彼时湿地范围内有9个村子、近1.5万村民、1万亩农用地和1000多家企业,为保护好湿地,当地谋划整村搬迁工程,为生态修复腾出“一张白纸”。“一开始这里的人们不太乐意,但考虑生态保护,大家陆续搬了出去。”陈彩松说,这个决定没有错,现在河水清了,前来观光的游客多了,他回到园区后还找到了工作。

为加强环境综合整治,2017年起,温州生态园通过“项目中心制”方式,在投融资、征地安置、生态治理、景区提升等方面全面推进;2021年,温州生态园管委会与温州大学签约成立温州大学三垟湿地生态环境研究院,以科研赋能湿地生态保护;2024年,三垟湿地生态示范片和小微湿地获评浙江省第一批湿地生态修复优秀案例。如今,湿地让鸟类、两栖动物自由栖居,重现了水乡泽国的千年诗意,还成为全省首批12大观鸟胜地之一。

据不完全统计,与2003年生态本底调查数据对比,三垟湿地内维管束植物目前有794种,增加634种;鸟类记录发现有156种,增加105种;湿地浮游动物70种,比治理前翻了三番;湿地水质全部达到Ⅳ类以上,Ⅲ类水占比已突破60%,部分水域水质达到Ⅱ类水标准。

“现在我们从岸上看水,水下植物清晰可见。”提起今天的湿地公园,温州生态园管理委员会相关负责人很自豪,“这份底气来自我们生态保护久久为功。”依托湿地的治理成果和优良生态,园区将湿地保护建设与文旅发展有机结合起来,全力打造集生态保育、科学研究、科普教育和休闲游乐等功能于一体的城央湿地。不久前,三垟湿地最新的单元详细规划获批复,将对片区功能定位、空间、交通等再优化再布局,打造城市生态会客厅,进一步实现“园城融合”新场景。

眼下,“温州绿心·生态三垟”EOD(生态环境导向的开发)项目文旅综合开发项目还在有序推进,湿地持续放大“生态+”IP效应,举办宋韵文化周、瓯柑集、自然集、水上运动赛事、自然研学等品牌活动,让市民共享这片绿色空间。随着三垟湿地的持续焕新和温州城市建设进程,一个以湿地为核心的环形都市生态圈正逐渐显山露水,成就温州大都市的绿色未来。

洞头探索“生态美、产业兴、百姓富”海岛振兴路径

海上大花园 黄沙变黄金

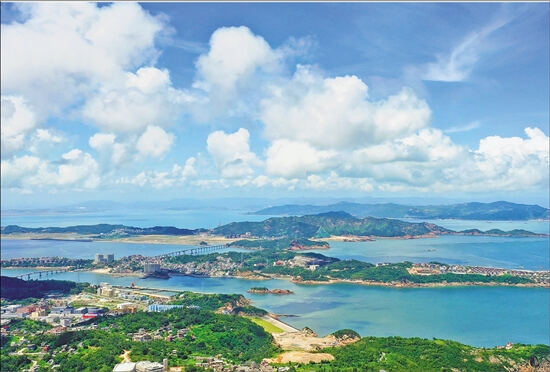

八月的洞头,海天一色,东岙沙滩也迎来了一年中最热闹的时节。炽热阳光下,澄澈的海湾像一块碧玉,波浪轻轻涌动。套着泳圈的孩子们在家长的陪伴下,光着脚丫在柔软洁净的金色沙滩上开心嬉戏,开启一场夏日狂欢。

看着越来越多的游客来东岙沙滩嬉戏,东岙村党支部书记洪求伟脸上乐开了花:“多亏了海湾整治修复了沙滩、建设了广场,如今村民夏天卖小吃、游泳用品,摊位月租金达800元,冬天可以做鱼鲞,每年每户收入有十几万元。”

在洪求伟的回忆里,这里曾又脏又臭,“以前,洗衣服、洗菜、冲厕所的水直排沙滩。村里三间两层的房子,一年2000块租金都没人要。”翻出当地的老照片,满是碎石裸露、污水横流、岸线破碎的场景。那时,村民为了生计,填海造地、挖沙盖房。村民以养殖和捕鱼为生,但环境污染、渔业衰退,不少人只能外出打工。

得益于生态治理,小渔村迎来美丽蝶变。以“蓝色海湾”整治行动为契机,洞头区全力修复东岙沙滩岸线,引入社会资本进行岸线运营养护,承担沙滩、海域岸线日常保洁及定期修复补沙责任。洪求伟见证了这片沙滩的转变。“现在产业结构大变样,村里不见了渔船,却多了民宿、商铺。”洪求伟说,看到家乡环境变美了,外出打拼的村民纷纷回乡,常住人口从700多人增长到1400多人。目前东岙村有民宿108家,商铺、餐饮55家,直接带动村民就业700余人,经济总产值1.2亿元,实现了“黄沙”变“黄金”的美丽嬗变。

东岙沙滩的成功修复,正是当地蓝色海湾整治行动的一个缩影。近年来,洞头坚持“海上花园”建设一张蓝图绘到底,对标“打造生态文明建设高地”,积极探索创新海岛生态环境保护治理与产业融合发展模式,启动“洞头诸湾·共富海上花园”EOD(生态环境导向的开发)项目,拓展“碧海蓝天”向“金山银山”的“两山”转化通道,先后荣获全国首批美丽海湾、全国首批和美海岛等20余张国字号生态“金名片”,走出“生态美、产业兴、百姓富”的海岛振兴新路径。

美丽海湾滋养了生态渔业。通过蓝色海湾一期、二期整治行动,洞头打造破堤通海、渔港疏浚、生态海堤、退养还海等标志性工程,完成15个沙滩、卵石滩修复,建成23公里亲海廊道,种植百亩柽柳林、千亩红树林,湿地新增常驻候鸟56种;打通瓯江口鱼虾洄游通道,累计放流超10亿单位,海洋生物多样性得到保护。

美丽海湾建设也带动了文旅热潮。花岗岸线曾经废弃不用的海岸堤坝,通过生态修复等方式进行改造提升,打造“中屿等到你”网红堤坝,获评国家3A级旅游景区。以天地为幕山海为景,联动船、岸、坝打造的全国首个海上实景船体演艺秀《向洞头》,再现百岛渔民千年踏浪的精彩故事。打造主题游轮海上游、低空游航线等“海陆空”矩阵,开展沙滩追光音乐露营季、跨年烟花秀等主题文旅活动,2024年吸引游客400万人次,盘活古村落形成白迭、花岗等15个精品民宿村,使集体资产增值20倍,带动城乡居民收入比缩小至1.49∶1。

美丽海湾的价值日益凸显,引青年上岛迸发创意火花。小长坑的田野间,“稻田咖啡+研学”的组合让都市人找到返璞归真的惬意;南塘湾OH趣赶海乐园,沿着堤坝搭建的咖啡馆将成为欣赏海景的新据点;鹅卵石滩上的“蔚蓝计划”集装箱咖啡店开业后,迅速成为社交媒体上的网红打卡地……年轻、时尚的百岛洞头正吸引八方游客领略“国际生态旅游岛”的独特魅力。

文成守住温州“大水缸”走出共富新路子

山区“水经济” 喝出新滋味

“这里的瀑布比视频里更震撼!”近日,趁着暑期,带小孩从上海赴文成百丈漈游玩的游客董方身着侠客服,站在百丈漈观景台上,兴奋地用手机记录山水之间的壮美。

眼下,文成“百丈漈武侠大会·江湖再聚”主题活动正火热举行。炎炎夏日里,当地围绕百丈漈瀑布,打造了一场山水之间别开生面的武侠盛宴。

踏入百丈漈景区,仿佛瞬间穿越时空,进入江湖世界。黑袍侠客临水而坐,指尖拨动琴弦;江湖艺人正上演着惊险的喷火表演;“丐帮”与“华山派”的武术对决表演精彩绝伦。现场还融入了沉浸式NPC互动体验。腰佩长刀、身背镖旗的迎客镖师为游客送上特制“银票”,游客凭借“银票”,即可参与骑马、射箭、投壶、套圈等游戏,在文成山水间体验“江湖侠客”的日常乐趣。

“就像这夏日里的高温,水经济的热度也节节攀升。”文成县旅游度假区管理服务中心主任刘茶芳介绍,半个多月以来,景区已吸引7万多名游客体验武侠。

市场兴盛背后,是文成对生态的极致坚守。2002年珊溪水库建设后,文成作为温州核心水源保护地,89.94%的县域面积被划入水源准保护区,94%的县域面积处于集雨区。当地主动拒绝100多家企业入驻,累计拒绝200多亿元工业投资,关停整治畜禽养殖场,大规模推进畜禽养殖综合整治。

坚定的守护,也换来了亮眼的数据:飞云江出境水质长期保持Ⅰ类标准,全县森林覆盖率74.6%,空气负氧离子浓度常年超世界卫生组织“清新空气”标准6倍以上,成功创成国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、全省大花园示范县,上榜全国“两山”发展百强县。

靠山吃山,靠水吃水,文成以水为媒,将生态优势转化为发展动能,打造绿色水经济新业态,走出一条以水生态、水文旅、水制品、水能源、水养殖为主的发展新路。在白鹭洲水经济产业园,娃哈哈智能化饮料生产基地、华润怡宝、魔饮COCO蜜等多家企业入驻。这些项目达产后,预计年产值超30亿元,为周边居民提供就业岗位1000多个。

文成对“大水缸”的多年守护,也有了增值效应:珊溪水库有机包头鱼,成了当地的金名片。通过保水渔业工程,珊溪水库渔业年产达300吨,并辐射温州多地开设特许门店,实现品牌化转型。文成县委相关负责人表示,预计到2027年文成渔业综合产值超1亿元,渔业种苗年繁育量超6亿尾。

走进文成珊溪镇雅坪村稻渔综合种养示范基地,绿油油的稻田里不时有红色的稻花鱼游动、觅食。雅坪村股份经济合作社副社长程启强敲敲木棍,一大群稻花鱼闻声冒出水面等待喂食。充分挖掘好山好水资源优势,当地推广稻渔综合种养模式,鱼能摄取田间的虫子和稻花,鱼粪作肥又减少化肥农药,形成了和谐农田生态。

程启强介绍,得益于浙江省淡水水产研究所温州分所专家指导,养殖难题都可及时解决。目前,村里87亩稻田投放7000尾田鱼,按目前长势估算产量达7000斤,以每斤20元批发,稻米丰收之外还可增收超10万元。“我们这些泥腿子,在田里上班每天也有200元工资。”村民林德妙对这份家门口的工作很是满意。

如今,尝到了甜头的山村群众,正尝试稻虾、稻鱼、稻鳖、稻螺等多元稻渔种养模式。一亩稻田、百斤鱼虾、千斤粮食、万元增收……这条山水新路,也让外出务工的群众看到了希望。文成黄坦镇依仁村民叶新亮等人辞掉外地工作,一头扎进家乡田地里,不断发掘这方水土的活力。

平阳整治污染打造“宠爱之城”

“皮都”换跑道 宠物产业新

“宝子们,我们这是源头工厂,没有中间商赚差价,还有直播间专享福利哦。”主播正与在线观众热情互动,同框的还有憨态可掬的宠物狗。这样的场面,已是平阳县水头镇宠物小镇直播基地的常态。

宠物主题墙,现代化的厂房与整洁的园区,如今的水头镇是全球最大宠物咬胶食品生产基地之一,宠物咬胶食品出口额占全国总量一半以上,宠物牵引绳产量占据国内市场的1/3,拥有“中国宠物用品出口基地”“国家级出口宠物食品质量安全示范区”等金名片。2024年,当地近百家宠物用品企业创造了50多亿元产值。

然而20多年前,这里却是“污水横流、臭气熏天”的光景。多达1200多家制革企业,为当地创造财富的同时,也加剧了环境污染。特别是生皮加工流程,更是制革污染的大头。

为此,平阳以铁腕手段开启“减鼓大战”——消减用于生皮加工的滚筒式转鼓:制革基地内的所有制革企业一律停产,同步进行转鼓消减和新企业再组建,投建一大批污染治理设施,并启动废水分流分治、氨氮改造、污泥焚烧、溪流整治、污水排放全天候在线监控等五大治污举措。历经10余年的整治,1290家制革企业兼并重组为8家,滚筒式转鼓也从3300余只减至223只。

产业逐绿舍弃利润巨大的制革前道工序,却也开启了平阳宠物产业发展的新纪元。上世纪90年代,有海外客商前来采购猪皮、牛皮边角料用以生产狗咬胶。不少商业嗅觉敏锐的平阳人开始利用皮革二三层边角料,通过清洁生产手段制成高蛋白宠物用品,逐渐将业务拓展至海外。当地引导退出制革业的经营者进军宠物用品等关联产业。2016年,水头“宠物小镇”成为全省唯一一家以宠物产业申报命名的特色小镇,此后相继走出佩蒂、源飞两家宠物上市公司。

近年来,平阳在宠物产业链上强链补链,推进宠物生命健康、时尚用品产业在宠物小镇、水头江屿、腾蛟工业区等区域聚集。各乡镇依托原有产业基础,因地制宜嫁接电子电器、皮件皮具、家具、服装等传统制造工业,优化产品设计,实现融合发展。目前,平阳宠物用品类目从单一的狗咬胶产品,拓展到宠物主粮零食、宠物玩具、宠物箱包等几十个系列上千个品种。水头周边乡镇也在宠物经济辐射下成为产业链上的一环。

产品线日渐丰富,如何为宠物企业进一步打开市场尤为关键。去年5月,建筑面积近1万平方米的宠物小镇直播基地应运而生。

“20多个直播间日均直播30多场,多的时候,一天的直播销售额就超过100万元。”宠物小镇直播基地负责人曾尧介绍,基地采用“线上直播+线下商城”的运营模式,除了为宠物企业提供直播服务外,还吸引50多个平阳及全国各地的品牌入驻展厅,现场展示的宠物用品达上万款。叠加定期举办的各类萌宠体验活动,基地累计接待量已达十几万人,吸引全国各地的主播、达人前来选品,普通消费者也可自由选购。

通过校企合作,为宠物美容、护理、训导、饲养繁育等宠物全生命周期产业提供人才支撑;连续九年举办“宠爱日”主题活动,打造萌宠赛事,借助当地好山好水推出携宠旅游路线……在宠物用品制造业的基础上,平阳近年来还持续推进宠物旅游配套设施建设,培育发展宠物旅游业态及产业,做好“宠物+服务”“宠物+旅游”的新文章。

“萌宠是门大生意!”水头镇相关负责人表示,将持续深化宠物产业与文化的融合,全力助推平阳打造更具辨识度的“宠爱之城”品牌。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。