浙江在线9月23日讯(记者 沈晶晶 李灿 实习生 丁楚颖)“00后回家当全职儿女”“宁可送外卖,不愿打螺丝”“赛博一代”……打开社交平台,搜索“年轻人”,层出不穷的话题被热议,试图勾勒并解读当代青年的模样。

这一届青年,真的如此“躺平”“佛系”吗?

按照中共中央、国务院发布的《中长期青年发展规划(2016-2025)》,青年为14至35周岁人群。他们的成长,伴随互联网的兴起和发展,身处多变多元的社会思潮中,感受到新时代向上升腾的活力,也感觉到社会转型的压力,呈现出数字原生与现实疏离共生、个体意识觉醒与集体叙事认同并存等复杂个性。

当前,浙江青年群体占总人口比例近30%,同时青年流入人口规模不断扩大。浙江历来重视青年、关爱青年,2018年在全国率先提出建设青年发展型省份目标,2022年更是将“高水平建成青年发展型省份”纳入省委2035年总体目标。

新时代的青年,究竟是怎样的?与上一代相比,他们的价值观念、行为方式有哪些变化?他们如何看待人们给予的一系列评价标签?近日,记者以“奋斗”为主题走访多地,与新生代职场人、青年创业者、大学生等群体交流访谈,并进行问卷调查。

青年特征

为生活为热爱努力,但更注重平衡

早晨7时,杭州城醒来不久,外卖员朱明李已整装待发,检查电瓶车和配送箱,在微信群里点名,带着骑手小队开始迎接早高峰订单;

宁波鄞州区,95后律师黄怡丹一手拎电脑、一手捧案卷,匆匆步入写字楼,要和当事人面谈,还要准备开庭,恨不得自己长出三头六臂;

山城磐安,晨雾还未散去,00后郑钰已奔走在墨林村,作为乡村运营师,这天她要拍摄入秋美图,在社交平台发文出圈……

这是记者和20多名青年访谈后,获得的最直观感受,打破了社交媒体营造的刻板印象:虽有焦虑和困惑,但从城市到乡村,从职场人到创业者,青年们都在为了人生的理想和理想的人生而努力付出、不懈奋斗。

今年26岁的朱明李,是为生活而奋斗的代表。2018年,因家里创业失败负债,他从安徽来杭州闯荡,成了一名外卖员。

学历不高,但肯干能吃苦,每天跑单10多个小时,还注重总结经验,一段时间后,朱明李就成了站点单王,并逐步晋升为队长、区域经理,目前管理着近300人的团队。他说:“青春就是用来奋斗的,不奋斗哪有出彩人生?”

2001年出生的沈怡葳,代表了另一种态度——为喜欢而“买单”。对于她来到杭州的决定,父母至今想不通:在桐乡的舞蹈工作室当老师,每周做二休五,月入轻松过万,为何要到杭州的公司做运营、跑市场,还要兼职上舞蹈课,累不说,收入还比原来低。

“千金难买我乐意。”沈怡葳说,这一年多,她感觉每天都在“刷新”自己。

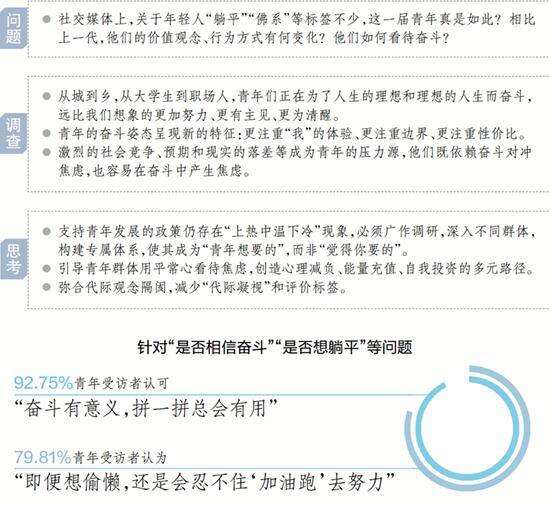

记者在线上发放了数百份调查问卷,针对“是否相信奋斗”“是否想躺平”等问题,结果显示:92.75%的青年受访者认可“奋斗有意义,拼一拼总会有用”;79.81%的青年受访者认为自己“即便想偷懒,还是会忍不住‘加油跑’去努力”;其中,排名前三的奋斗理由分别为:获得自我价值、能赚更多钱、符合家庭和社会期待。

新时代的青年,远比我们想象的更加努力、更有主见、更为清醒。相比70后、80后,他们的奋斗姿态也呈现新特征:更注重“我”的体验、更注重边界、更注重性价比。

“当代青年生活在物质极大丰富、信息琳琅满目的时代,刺激阈值越来越高,比起收入和住房等具象载体,成长感、成就感等发展型目标更能激发他们的兴趣。”在与青年的密切接触中,浙江省团校副校长卫甜甜注意到,一些新入职的年轻人,零花钱可能比工资还高,下班“断联”、周末“失踪”、拒绝升职等现象确实存在。

一项来自全球职场咨询公司Robert Walters的调研显示,52%的Z世代(指1995年至2009年之间出生的一代人)“不愿进入管理层”,其中69%的人认为管理岗“压力太大、回报太少”。

卫甜甜认为,一方面年轻人对学习和工作的认知正在发生变化,他们意识到幸福生活是奋斗出来的,但奋斗不等同于加班;另一方面,伴随物质生活水平提升,越来越多年轻人要求建立工作和生活的边界,这是现代社会的一种趋势,“有需要的情况下,年轻人当然愿意加班,但必须清晰地告知他们为什么、能获得什么、达到什么标准。”

不当组长当博主、不卷职称卷副业、不拼加班拼效率,年轻人并非拒绝上进,而是想更聪明地分配精力。但媒体和社交平台上为何会出现“躺平”“佛系”“叛逆”等大量标签?

调查中,中央党校(国家行政学院)统战教研部副教授叶子鹏认为,这在一定程度上存在“代际凝视”的因素,实质是更多元的青年奋斗行为与长期存在的社会规范之间的隔阂。

“首先是成功的评价标准,70后、80后这一代人普遍将成功与社会评价等挂钩,而当代青年更倾向‘悦已’;其次是表达欲变化,不同于上一代人为了扎根、为了儿女默默咬牙坚持的习惯,年轻一代更加外放,会在网络上吐槽‘996福报’等观念,让代际张力更明显。”叶子鹏表示,认为青年不够努力,从某种意义而言,恰恰可能是年轻人的奋斗姿态,打破了刻板预期和标准叙事。

但变革和重塑,正是推动社会进步的浪潮。

发展困惑

行动积极心态脆弱,目标明确路径迷茫

“躺平”是假象,“想躺一躺”也是真实情绪。

在调查中,80.75%的青年表示自己处于“拧巴”状态,为“想躺一躺”和“不得不跑”的矛盾感到焦虑。

造成焦虑的原因,从年龄来看,14至25岁受访者普遍面临学业成绩、考研考博、求职应聘等压力,26至30岁受访者对考核评比、同侪比较、身材容貌、婚恋择偶等压力感知显著,31至35岁受访者则对职级晋升、子女教育等更为在意。

沈怡葳告诉记者,她决定离开桐乡,深层次原因是挥之不去的焦虑,“我能跳一辈子舞吗?”她担心身材走形,忧虑结婚生育,害怕失去工作,也对开工作室有能力恐慌。换一个城市奋斗,是为喜欢而“买单”,也是对焦虑的反抗。

激烈的社会竞争,也造成了青年强烈的“内卷”感。

国庆假期未到,90后余军耀已在策划元旦的项目,“不提前谋划,等于将市场拱手相让。”作为户外亲子领域的创业者,他开公司的初衷是想自己掌控时间,没想到“时间反而消失了”。他尝试关一天手机,但第二天电话和信息蜂拥而至,让他更加崩溃,“创业就是这样,想到的时候就得干,一个月后再干项目没了,两个月后再干行业都变了。”

这就是这届青年所处的环境。除了风云变化的市场,快速迭代的科技也是青年的压力源。

在杭州汽轮动力集团股份有限公司的车间,记者见到了钱欣川。1994年出生的他,已是钳工高级技师,曾多次参与重型汽轮机机组转子装配、针对枞树型叶根试加工的方案制定等,荣获“浙江省技术能手”“浙江工匠”等称号。

即便如此,他依然担心自己会失业,“机器人和AI开始取代部分流水线和办公室工作,一线工人未来会不会被替代?”他只能更加努力,掌握机器人还不擅长的精细操作,钻研工艺和产品创新,让自己不被取代。

相比大城市,生活在中小城市的青年受到的“代际凝视”和“同辈压力”更明显。

从义乌回到磐安两年,在郑钰和团队努力下,默默无闻的墨林村在小红书等平台上一炮走红,引进了咖啡、民宿、文创等20余个业态。但父母坚持认为,她应该找个更稳定的工作。“有了稳定工作,催我结婚生子。去了企业,盼着我加薪。进了学校,想让我当校长。”郑钰希望父母明白——年轻人有自己的路要走。

一边在奋斗,一边有焦虑。叶子鹏将青年的这种状态概括为“矛盾性共生”,具体表现为行动积极但心态脆弱、目标明确但路径迷茫,“他们通过报班、考证等方式提升自己,短期看不到结果就想放弃;对就业、晋升等诉求明确,但遇到较复杂的竞争环境容易陷入不知所措的困境。”

也就是说,既依赖奋斗对冲焦虑,也容易在奋斗中产生焦虑。

调查中,多位专家表示,身处奋力实现民族复兴的新时代,昂扬向上、时不我待的氛围和旋律,感召着当代青年与时代同向而行、共同进步,激励着他们自我完善、自我实现。

同时,作为平视世界的一代,青年对未来的预期更高,面对经济不确定性、上升通道窄、学历贬值等挑战,一时难以找准自身定位,挫折感和无力感也更明显。

“从这个角度看,‘躺一躺’‘看开了’‘想通了’等情绪,既是青年释放压力的自我调侃,也反映出他们的心态正从‘社会主角’向‘个人主角’转变。”卫甜甜说,这是一种积极的理性的调适。

思考建议

相信青年、支持青年、鼓励青年

青年什么样,中国便是什么样。当前,面对年轻人中普遍存在的“不想卷、躺不平”心态,如何营造更宽松包容的环境,托举年轻一代的成长?

一个共识是,这需要政府、社会和青年自身共同努力。

打造青年发展型省份,是持续提升浙江吸引力的一大策略。近年来,从省到11个设区市均出台了青年发展规划。但在调查中,75%以上的青年受访者认为体验感不强,希望政府提供更多公共福利,包括住房保障、医疗教育资源等;65%左右的人希望增加公共假期、支持“做四休三”工作制;61.5%的受访者认为应给青年创造更多发展机会,比如创业支持、职业培训等。

“宏观政策仍有‘上热中温下冷’现象,一些具体举措也是政府有考核、青年需求少。”一位团县委负责人举例,此前开展的“亲青恋”活动,30岁以上的人想参加,30岁以下的人没兴趣,但年龄常限制在95后,最后不得不私下动员,出现供需不匹配问题。

对此,叶子鹏建议,由于青年年龄、职业等跨度较大,利益诉求不一致,很难采取单一政策,必须广作调研,洞察各类群体的真实需求和现实焦虑,分众引导、分类服务,构建系统化、精准化的专属支持体系,同时加强与现有政策配套衔接,避免“合成谬误”,让政策真正成为“青年想要的”,而非“觉得你要的”。

同时,社会要引导青年群体用平常心看待焦虑,为青年创造心理减负、能量充值、自我投资的多元路径,比如为青年打造交流、学习的“第三空间”。

“适度焦虑是寻求进步的内驱力,过度焦虑则容易让青年陷入自我否定,甚至怀疑奋斗的意义。”作为一家心理咨询机构负责人,张丽芳曾参与不少青少年心理辅导项目。她提到,当前媒体和社交平台对“成功学”“失败学”过度包装,对“他人样本”过度报道,可能产生焦虑“放大效应”。

弥合代际观念隔阂,也很关键。

“支持年轻人、鼓励年轻人,首先要信任年轻人。”曹剑是浙江大晟药业有限公司总经理,近年来在冬虫夏草人工培植技术研发中,接触过数十名青年研究员。

研发岗要求高也辛苦,需记录几千组实验、分析几十万组数据,光照、湿度等一个参数出问题,就可能影响两年培育周期。“但大部分年轻人坚持下来了,他们善于用新技术提升效率,推动了多项工艺创新。”曹剑说。

事实上,从20世纪80年代开始,每隔10年就有一代人被称为“垮掉的一代”。但中国从来没有“垮掉的一代”,只有一代代“永不弯曲的青年脊梁”。

一代人有一代人的长征路。请相信青年,也相信时间。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。