在东北,饺子是年,是餐桌主角,邀请客人吃饺子是最高礼遇。对于上海人来说,菜肉馄饨的地位等同于东北人眼里的饺子。

最近,上海人的朋友圈被一碗“菜肉馄饨”刷屏了!一部名为《菜肉馄饨》的沪语电影,就像一把神奇的钥匙,打开了上海文化记忆的大门,让观众沉浸在浓浓的海派风情之中。一时间,“菜肉馄饨里的菜,到底是青菜,还是荠菜?”“一般是叫菜肉馄饨,还是大馄饨?”这些关于馄饨的话题成了上海人茶余饭后热议的焦点。

《菜肉馄饨》改编自同名小说,影片没有宏大的叙事,没有炫酷的特效,有的只是一碗饱含深情的馄饨,以及老上海弄堂里那些平凡又温暖的生活片段。

剧情并不复杂:退休工程师老汪(周野芒 饰)一直走不出丧偶阴云,时常幻觉妻子素娟(潘虹 饰)还在身边并和自己对话。每周六儿子小汪会回家看他,吃一碗爸爸亲手包的菜肉馄饨。两人见面,老汪总免不了唠叨:该找女朋友了,该结婚生子了……还没等老汪说完,小汪便借口溜了。

为了儿子的终身大事,老汪前往人民公园相亲角替儿子征婚。在那里,他结识了林美琴(茅善玉饰)、老金(陈国庆饰)和阿芳(王琳饰)。四人结为好友后,老汪也渐渐打开心扉,与朋友们吃饭、跳舞、喝下午茶,学会放松自己、享受生活,并与同是丧偶的退休教师林美琴之间互生情愫。

影片的特别在于汇聚了老中青三代上海演员,配角和群演阵容更是几乎涵盖了一半上海文化娱乐圈。他们全程用沪语演绎,取景地均在上海。换句话说,上海话、上海人、上海,才是这部电影的真正主角。

沪语电影《菜肉馄饨》剧照。 受访者供图

家的味道

观众:青春回忆不会老

在上海前滩太古里MOVIE MOVIE影院,记者买到了这部沪语电影票。临近开场,影院内早已座无虚席。中老年观众占了绝大多数,他们三两成群,或是夫妻相伴,或是老友相约。

电影开场,一句句地道的沪语仿佛是邻里间的日常寒暄,瞬间拉近了与观众的距离,让观众们沉浸其中。每当演员说出那些诙谐幽默的方言台词“哈七搭八沙溪?”(乱七八糟说什么?)“侬来赛侬来”(你行你上),全场便会爆发出一阵欢快的笑声。这些笑声,不仅是对台词的回应,更是对老上海生活的共鸣。

在近两小时的影片中,上海味道被展现得淋漓尽致。影片没有刻意追求华丽的场景,而是将镜头对准了上海的大街小巷、弄堂深处。除了贯穿始终的包馄饨场景,早点摊上冒着热气的饭团豆浆、去老字号排队买酱菜等充满烟火气的场景,让上海普通市民仿佛看到了自己的生活,嚼出了其中的酸甜苦辣。

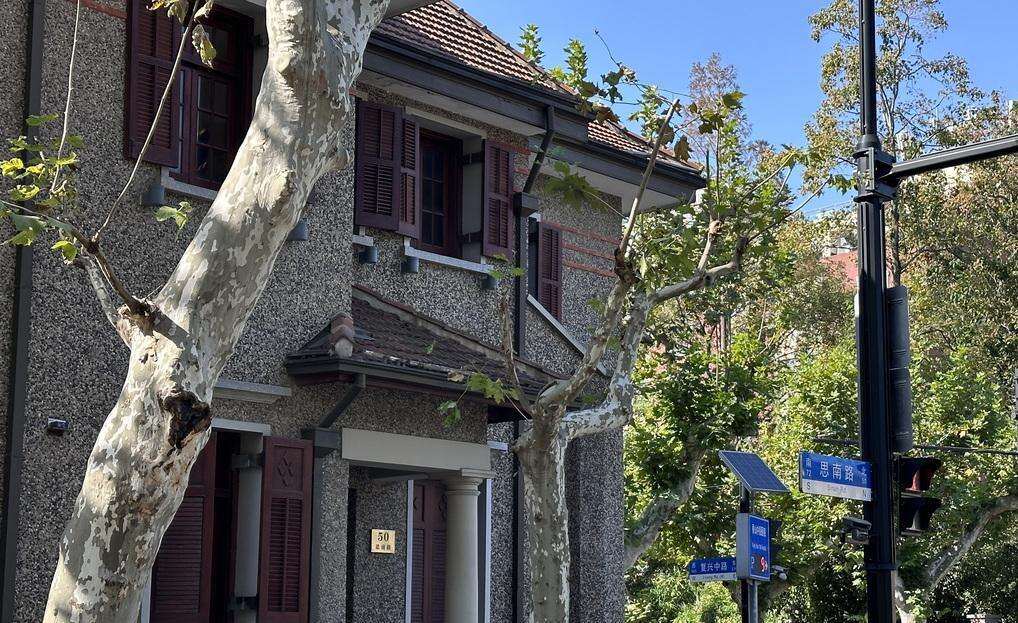

上海思南路,是影片取景地之一。 记者 张源 摄

坐在记者边上的江阿姨,是一位刚退休的上海人。她与爱人一同前来观看这部电影,只为了追寻那份对老上海的热爱和对青春的回忆。江阿姨说,影片中的主演潘虹是她年轻时的偶像,再加上是沪语电影,便毫不犹豫地走进了影院。这也是她近20年间第一次走进影院看电影。

电影中的场景,对江阿姨来说再熟悉不过。“以前每天都会路过的复兴公园,现在闭着眼也能够知道那些特别的地方。”江阿姨说,她以前就住在南昌路附近,与电影中老汪家的住处极为相似,买菜就去附近的复兴路菜场,那也是老汪买小菜的取景地。长乐路、永康路、东平路、瑞金二路、人民广场相亲角等熟悉的街道,国际饭店、兰心大戏院、外滩华尔道夫酒店等标志性建筑,还有在BGM中一闪而过的锦江乐园摩天轮,都勾起了她无数的回忆。当江阿姨看到,阿庆准备帮阿芳去国际饭店排队买蝴蝶酥时,激动地对爱人说:“对对,一直都是要这样排队的。”那一刻,她仿佛穿越回了自己的年轻时代,回到为了买一块蝴蝶酥而排队的日子。

在上海国际饭店西饼屋,游客排队买蝴蝶酥。 受访者供图

电影散场后,记者还遇到了会说上海话的杭州人何阿姨。40多年前,她曾在上海当兵,并生活工作了近20年。这次来上海游玩,昔日的老战友推荐她来看这部电影。

“主演、配角、客串都是上海熟面孔,数数有哪些演员都很开心。”何阿姨掰着手指举例,除了主演,还有张建亚、陈龙、孔祥东、司雯嘉、袁鸣、曹可凡等。看到这些久违的“老朋友”,便勾起了自己曾在上海的记忆。

“我的老战友就住在长乐路,以前常去她家玩,我第一次喝酸奶就是她带我去的。”何阿姨回忆道,那时的她还不到20岁,青春正好,与战友们的情谊纯真而深厚。后来何阿姨回杭州嫁人,战友见面的次数越来越少了,但一直都记挂着。“昨天在影片中看到长乐路场景,我就想到年轻时候的许多往事,那是青春的友谊,不会衰老的。”她说。

地域电影的“咸淡”

制片人顾晓东:菜肉馄饨是上海人的情感符号

在复兴中路519号,有一个充满怀旧氛围的“菜肉馄饨”会客厅。粉色花朵床单、红色搪瓷脸盆、花边桌布、红色拉丝玻璃杯、正广和牌汽水……这里还原了影片中老汪的家等拍摄场景,也还原了许多上海人记忆中的家,每天来打卡的游客有上千人。

记者顺着楼梯走上二楼,遇到了该电影的制片人顾晓东,他正与游客们一起打康乐球。他告诉记者,他是土生土长的上海人,这里的沙发、书,甚至老汪身上的衣服,都是从自己家搬来的。

在“菜肉馄饨”会客厅,制片人顾晓东(右一)正与前来打卡的影迷聊天。 记者 张源 摄

谈及与这部电影的缘分,顾晓东有些感慨。2019年夏天,他收到了编剧金莹还未发表的小说《菜肉馄饨》。短短几天,他便被文字中浓郁的上海味道吸引:“菜肉馄饨是上海人的情感符号,每家包的都是独家记忆。”

“我印象中的菜肉馄饨,都来自隔壁邻居张阿妈家。”顾晓东回忆起童年时光,嘴角不自觉地上扬。因为父亲是山东人,家里包饺子的次数相对较多。但那时候住在老弄堂,邻里之间的互动十分频繁,只要有人包馄饨,切菜剁馅的声音便会在弄堂里回荡。馄饨出锅后,大家总会热情地挨家挨户送,分享这份美味。如今,虽然大家都搬进了高楼大厦,邻里之间的关系不再像从前那般紧密,但那段融洽的邻里时光让顾晓东难忘至今,这也成了他决心把小说拍成电影的缘由之一。

拍摄这样一部以老年生活为主题的沪语电影,顾晓东面临的最大挑战或许就是投资。在当下的影视市场,年轻人的喜好似乎成为了主导,很少有人愿意关注老年人的精神需求。就连院线售票平台统计的观众年龄,也往往止步于40岁。“所以,很多人不愿意触碰老年题材。”顾晓东无奈地说。

但是顾晓东认为,老年题材的电影拥有巨大潜力。上海作为全国老龄化程度最高的城市之一,60岁以上人口超过三分之一。这些老年人,他们有着丰富的人生阅历和深厚的情感故事,是电影创作的宝贵素材。而且,随着生活水平的提高,老年人对精神文化的需求也在不断增加,他们正是未来中国电影市场的重要增量。“如果能让这几百万上海老人、全国三亿多老人重新走进电影院,那就是电影市场的新票仓。”顾晓东说。

前来“菜肉馄饨”会客厅打卡的影迷。 记者 张源 摄

“听不懂”的方言影视剧,也让投资者担心票房。

顾晓东则表示,方言赋予电影独特的在地感,这种真实感与亲切感是很多普通话电影难以替代的。成功的方言电影的共同特质在于,它们都深深植根于地方文化土壤,运用方言对白,融入地域民俗元素,精准面向特定地域观众,却往往能意外实现跨地域传播。

近些年,国内有不少方言类的影视佳作。2021年的《爱情神话》,2024年的《好东西》,都融入了上海的市井烟火和人情世故;2022年的《带你去见我妈》以纯正潮汕方言讲述外来媳妇融入潮汕传统家庭的故事,吸引了散居全国各地的潮汕人群观看。

“虽然电影也有普通话版,但我还是推荐大家看沪语版,毕竟沪语才是这部电影的灵魂所在。”顾晓东表示,如果异乡游子在影院里听到熟悉的乡音,看到自己熟悉的生活场景,会产生强烈的情感连接与文化认同。这种连接不仅源于语言本身,更来自语言所承载的集体记忆与情感体验。

方言“调味剂”要适量

语言专家:有市场,但也别过度依赖

并非所有方言电影都能顺利突围。2018年,同样由潮汕主创制作、取景潮汕的纯爱电影《草戒指》,上映后全国票房仅62万元,与同类型成功作品形成鲜明对比。这一反差说明了方言电影不能仅靠地域特色取胜,更需要扎实的创作功底和鲜明的故事特质。

“通过电影这种大众艺术形式展现方言的魅力,实际上是在为方言保护贡献力量。”作为浙江语保工程首席专家之一,北京语言大学语言科学与资源学院黄晓东研究员说,语言是文化的载体,方言作为地域文化的载体和重要组成部分,承载着一个地区的历史、传统和生活方式。很多地方民俗和戏曲等非遗也都是依赖方言而存在,这何尝不是地域电影创作的题材宝库?

他以金华为例,金华是传统稻作地区,方言中蕴含着大量农事和农业语汇。当地流传着许多朗朗上口的农事谚语,比如“白露荞麦秋分菜”“田要耕,山要荒”“雨打秋头,无秆饲牛”等,是千百年来劳动人民智慧的结晶。

在曾经的影视剧中,说方言的演员往往以中年农村男性形象为主,他们的言行举止总是强化“土”“俗”“落后”等标签。这容易让年轻人对方言产生偏见,不利于方言影视剧的创作与发展。

“江浙沪一带的吴语区是方言传承最差的地区之一。”黄晓东认为,随着城市化进程的加速和普通话的普及,在学校里,孩子们接受的是普通话教育,回到家中,与父母交流也更多地使用普通话。年轻一代使用方言的频率和能力持续下降,许多方言词汇和表达方式正逐渐被遗忘。

“方言不是负担,而是一种资源。”黄晓东道出了方言的真正价值。他说,全国大力推广的普通话是为了提高沟通效率,而方言则是地方文化符号和情感纽带,两者功能互补,并不对立。近十年来,教育部和国家语委发起实施中国语言资源保护工程,组织全国高校和科研机构的专家学者,记录保存众多语言和方言,积极筹建中国语言资源博物馆。此外,全国已有不少中小学和幼儿园开设校本课程,用当地方言传唱民谣和儿歌,为方言文化的传承发挥了重要作用。

所以,方言的价值不可小觑,它不仅承载着文化自信,也给市场指明了前行的方向。虽然地域IP的探索之路还很漫长,但是每一个地方的声音都值得被倾听,每一种文化都值得被看见。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。