在朱枫烈士塑像前,张永祥(左)和朱枫烈士女儿朱晓枫、陈修良女儿沙尚之在一起。龚国荣摄

战争年代,他经历战火洗礼和生死考验,为抗日战争和解放战争的胜利作出了积极贡献;新中国成立之后,他积极投身经济社会建设,分别在温州市、宁波市等地担任领导工作,为推进当地经济社会和教育事业发展作出重要贡献;离休以后,他仍然十分关心党和国家大事,关注支持宁波的发展建设,倾心做好关心下一代、扶贫帮困和革命历史研究等工作。

前日下午,宁波市原副市长、中共温州市委原书记、宁波开发区首任党委书记、宁波大学首任党委书记、宁波市新四军历史研究会名誉会长张永祥同志因病去世,享年93岁,遗体告别仪式将在今日早上8时在宁波市殡仪馆千秋殿举行。

张老的逝世,引发甬城人民深切的追思,数不清的缅怀和哀悼,将大家的思绪带回了张老所经历的一段段激情燃烧的岁月。

战火洗礼,经历宁波解放

“张永祥会长早年参加革命,他提起这段往事不多,但这么多年的工作中,我们渐渐了解到那段战火洗礼岁月。张会长是一位让人敬重的老革命。”昨日,宁波市新四军历史研究会副秘书长周雅飞告诉记者。

张永祥是宁波市新四军历史研究会名誉会长,多年来,研究会的同志足迹踏遍昔日浙东抗日根据地的山山水水,访问了无数个当年亲历、目睹战斗场面的幸存者,走访了当年帮助、支持抗日的根据地群众,编写了几百万字的历史材料,其中不少地方正是张老当年亲历的战斗地。

1924年8月,张永祥出生在象山一个贫苦农民家庭。在那个贫穷的年代里,张永祥对“求学明志”充满了向往,他非常珍惜宝贵的读书机会,学习勤奋,学生时代的张永祥出类拔萃。

时值日本侵华,战争的阴霾笼罩浙东大地。1945年6月,在一位老同学的影响下,张永祥走上革命道路,在中共浙东党委保卫部参加革命工作,1946年1月加入中国共产党。抗日战争胜利后,浙东游击纵队主力北上,但张永祥根据组织决定从四明山转入宁波市从事地下工作,建立了宁波小学教师联合会,有一段时间他的公开身份是江北中心小学的教师。

1948年,地下党组织遭到严重破坏,张永祥等被迫撤离宁波。他遵照党的指示先去了东海游击总队,后又赶赴四明山,到中共浙东临时工作委员会报到,担任临委机关总务科长兼警卫连指导员。

1949年1月25日至28日,中共浙东临委在回山召开了第二次扩大会议。28日,浙东人民解放军第二游击纵队在回山宣告成立。纵队下辖6个支队,到1949年3月底,6个支队有6300多人。

“张会长亲历了宁波解放这个历史性时刻!这段往事他曾经给我们讲述过。”老同志们介绍说。

浙东人民解放军第二游击纵队成立不久,纵队三支队和四支队于2月10日打下了天台县城,后来主动撤出。2月17日,三支队和四支队胜利解放三门县城。4月23日,解放军渡过长江,解放南京,5月3日解放杭州。5月7日,浙东人民解放军第二游击纵队解放绍兴,张永祥随军进入绍兴城。5月21日,浙东人民解放军第二游击纵队和解放军21军、22军会师,次日宣布绍兴新政权建立。在绍兴时,上级对宁波市军管会的组成人员已有安排,组织上决定张永祥担任宁波军管会供给科科长。

5月下旬开始,21军61师从嵊县、新昌向奉化进军,22军在22日越过曹峨江。当时浙东一带国民党的残兵败将不下十万之众,他们一路奔逃,解放军紧跟追击。张永祥带着中共浙东临委机关赴宁波的同志跟着大军一路挺进,从绍兴出发急行军5个小时到达余姚。5月23日余姚解放,24日慈溪(慈城)解放,这一天张永祥等到达洪塘,大家为第二天进城做好准备。当时洪塘的汽车桥已被敌人烧毁,张永祥和其他同志连夜抢修。第二天即5月25日一早,张永祥急行军随解放军到达宁波的江北岸。

当解放军踏着桥板进入三江口城区时,上千名宁波市民自发等候在桥的南面,举着小红旗,热烈欢迎解放军的到来。在欢迎的队伍中,还有张永祥的学生,他们这时才知道老师的真实身份。

那一天,重新走在甬城大街上的张永祥激动不已。从这一天开始,他已不再是原来的游击纵队的战士了,换上了新军装,胸前别上了宁波市军管会的标记,激情满怀、全力以赴地投入到接管宁波城市工作中。

“解放初期虽然物质条件很差,但那时候,大家的工作热情非常高,建设新宁波的革命理想冲淡了生活上的艰苦。”张永祥曾这样告诉大家。

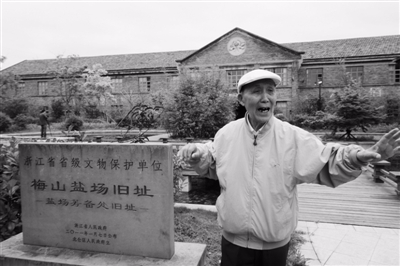

张永祥在“梅山盐场旧址”。龚国荣摄

张永祥在宁大“做人、做事、做学问”名家系列讲座的讲台上。(照片由宁波大学提供)

拓荒梅山,耕耘20余年

“老人一生中很重要的一段时间可能是在梅山,整整21年,他把梅山当成了自己的家,这是一段刻骨铭心的经历。”周雅飞告诉记者。

当前,梅山新区正在如火如荼开发建设中,一条条宽敞道路铺展开来,一幢幢摩天大厦拔地而起。宁波市委市政府提出,将举全市之力创建梅山新区,将其建设成为“一带一路”和长江经济带国家战略重要功能承载区、港口经济圈核心功能区、高水平对外开放新门户、智能经济发展示范区和高端港航物流服务集聚区。

但是,在上世纪50年代末期,张永祥被调往梅山岛开发建设梅山盐场时,完全是另外一番景象。

当时的梅山岛上只有6个村庄,和面积10平方公里的国营梅山盐场。这里没有公路、没有电灯,海风鼓荡,满目荒凉。

张永祥没有被眼前的荒芜吓倒,他潜下心来,埋头实干,扎根梅山,播撒青春和热血。1958年到1979年,张永祥从一名普通队员做起,先后担任班长、厂长、副场长和党委书记兼场长。

正是在他任内,梅山进入第一个快速发展期。

当时的梅山岛还没有通电,一到晚上整个小岛漆黑一片,盐场的工作基本靠人工,严重阻碍梅山的发展。为了让梅山岛通电,张永祥找了管电力的老战友,听说张永祥要为海岛通电,老战友给予大力支持。时任镇海县电业局长的老战友还派出30多名技术人员,岛上村民也踊跃出工出力,一年筹备,一个月施工,累计投入40万元。当灯光在梅山岛上亮起,人们一片欢呼时,张永祥百感交集,体会到了一种成功的喜悦。

在他和队友们的努力下,1977年,梅山盐场成为全国大庆式红旗企业之一(宁波仅有两家,全省盐业系统仅此一家),他还以盐场党委书记、场长身份到北京参加全国工业学大庆会议,受到中央领导的接见。

时过境迁,张老多年来始终不忘梅山的发展建设,每年总要去几趟梅山,呼吸一下梅山的空气,看一看梅山的发展。直到去年6月底,张永祥老人还和志愿者们一起来到刚揭牌的梅山盐场纪念馆,为大家讲述艰苦岁月中的奋斗往事。

紧急受命,建设宁波经济技术开发区

1984年,注定是宁波发展史上至关重要的一年。从这一年开始,宁波成为14个沿海开放城市之一。

当年4月18日,宁波市对外开放领导小组成立。张永祥紧急受命建设开发区,担任对外开放领导小组副组长。当时,他刚刚从温州市委书记的位子上退下来,虚岁61岁了,只为宁波市委领导说了“开发区建设需要你”这句话,他又披挂上阵。

张永祥和同事们一上任,第一要务就是为开发区选址。根据中央有关方面意见,开发区选址依据有三:一是必须地处沿海;二是交通便利;三是有明显的地理界限,便于隔离封闭。他们以此为依据,四处奔波预选了几个地址。同年4月27日,当时分管对外开放工作的中央书记处书记、国务委员谷牧前来宁波检查贯彻落实《沿海部分城市座谈会纪要》的情况。张永祥等人陪同他来到小港,考察开发区预选址。谷牧详细询问了有关开发区选址和镇海港区的建设情况,对开发区的这一选址表示肯定:“宁波有这么好的港口,这么辽阔的海域,对外经济活动大有文章可做!”这一番话,激励了在场的所有人。

1984年10月18日,国务院批准在小港建立宁波经济技术开发区,面积3.9平方公里。这是继大连开发区、秦皇岛开发区之后,全国第三个被批准建立的开发区。张永祥成为宁波经济技术开发区第一任党委书记。

张永祥和同事们立即投身到火热的开发区建设中。开发区成立后,基础设施建设要跟上,首先必须通水、通电、通讯、通路、场地平整等,基础设施建设的实施步骤是“一年动工,二年畅通,三年完备”。

那时的条件很艰苦,和张永祥一样,很多干部家住在市区或者镇海,每天上班花在路上的时间都要三四个小时。有人风趣地把电影名字串起来描写当时的情景:早晨坐着《大篷车》开始了《东进序曲》,过甬江是《渡江侦察记》,晚上到家时已是《万家灯火》了。

随着开发建设的进展,招商引资成为重头戏,开发区需要引进高科技项目作为支撑。早在1985年3月下旬,开发区就开始与客商接触洽谈。高科技企业对经济的促进作用大,对国家税收贡献也大,引进好第一家企业落户开发区、让它有发展空间很关键。当时张永祥向中科院电子研究所所长顾德欢求助,在他的牵线搭桥下,开发区引进的第一个项目就是生产钕铁硼永磁材料的中科院三环宁波磁厂。这个项目在当时同行业中的科技水平是最高的,在全国都有名。这也为开发区企业引进带了个好头,落户开发区的企业纷至沓来。

曾是一片荒芜的盐碱地,经过30年建设,一座现代繁华的新城迅速崛起。成功的秘诀是什么?“开发区三十多年辉煌成绩,靠的就是敢于干事、勇于创新的创业氛围,靠的就是始终坚持艰苦奋斗、从我做起,靠的是不忘初心、上下同心、团结奋斗。”张永祥曾这样总结。

再受重托,任宁波大学首任党委书记

1986年11月26日,宁波大学举行盛大开学典礼——宁波第一所综合性大学在甬江之滨矗立起来,虚岁63岁的张永祥再度接受省委和市委的重托,成为宁大首任党委书记,这一干又是五年,直到1991年他正式离休。

“老书记总是自谦地说,我是不够资格担任大学党委书记的,我只读过中专,自己还没有上过大学呢!”宁波大学原党委书记贺建时当时担任校党委办公室主任,昨日回忆起当年情景记忆犹新,“实际上,张书记对党忠诚,目光长远,思维敏捷,工作全力以赴,为宁波大学的创建和发展做出了重大贡献,宁大人会永远记住他!”

1986年初创的宁大,百业待新,学校除了新建的一二号教学楼、几栋学生宿舍和一座奠基厅,举目望去便是一片稻田了。贺建时回忆说:“张书记在宁大工作期间,从不住学校宾馆,一直住在奠基厅的一个小房间里,条件很艰苦,平时也很少回家。”在这个小房间里,经常是学生满堂,年轻学子们都喜欢和这位和蔼的老书记聊天,而张书记一有时间也总是跑学生宿舍楼和学生长谈,了解大家的所思所想,每天和学生一起在食堂吃饭,和大家关系非常融洽。宁大第一届学生共有280名,张书记都能叫得出他们的名字。在2006年宁大20周年校庆时,当时已经80多岁的张书记还一一叫出前来参加校庆活动的校友,“太激动了,张老师还记得我们!”校友们不由惊呼。

创建时期的宁波大学,朝气蓬勃,敢为天下先,学校实施了一系列改革措施,如以文、理、工、经、法等多个学科构成综合性的学科体系,按学科设系,实行宽口径培养,实行选择面较宽的学分制,鼓励学生跨系选课,取消奖助学金,实行贷学金制度等,这些举措当时在全国都引起极大反响。

“工作上,张书记总是全力以赴。我印象深刻的是,作为党委书记,他一直很重视学校领导班子建设和年轻干部的培养。宁大的第一届党委委员共有5人,是一支非常精干的队伍,这5人中除了张书记和朱兆祥校长年过60岁,其余3人年龄分别为52岁、42岁和32岁,这样的班子结构在当时全国高校中都是绝无仅有的。”贺建时说,“当时的宁波大学,青年老师占60%多,张书记有长远的目光,他重视培养年轻有为的教师,以便把学校改革思想、办学精神延续发展下去,而以后宁大的发展更是证明了张书记的前瞻眼光。”

“张书记在2005年为宁大学生作‘做人做事做学问’讲座,那天的讲座题目是‘任何时候都要对党充满信心’。他告诉学生,一个人做事,要一不怕苦,二不怕死,三要经得起委屈。的确,张书记的一生,始终以党和人民的事业为重,从不计较个人的名利得失,体现了一位老共产党员的革命本色,是非常优秀的党的干部,深受我们的爱戴和尊敬。”贺建时说。

亲人眼中,他大爱无疆正直清廉

“爸爸是我这辈子最敬重的人!”昨日,张老女儿张周卫接受记者采访,哽咽着说道,“我小时候,爸爸总是在外地工作,先是梅山盐场,后来又去温州,等我长大工作后,我又去了外地,两个人坐下来好好聊一聊的时间并不多。”

“爸爸经常告诉我们,作为一个人,要对其他人好,付出全部、尽力帮助人!”张周卫说,“爸爸这辈子经历了很多事,但是他从来不抱怨,他曾经和我说过,我到梅山去,不是为了梅山盐场,是为了梅山人民,他对梅山的感情特别深。爸爸离休后,自己生活很简朴,却资助了很多学生。”

张老的这种大爱精神,已透过日常行动潜移默化地影响着后辈。她说:“爸爸为人很正直,做事认认真真、实实在在,不计较个人利益,这种价值观、生活观都深深影响了我们。”

“爷爷值得所有人敬重!我非常感激爷爷!”周林敏和张老非亲非故,却情深如亲爷孙。15年前,周林敏在张老生活的小区开了一家干洗店,张老有时会在小店和他聊天,看到干洗店没有窗子生活不便,便对这个独自来宁波闯荡的年轻人心生同情,邀请他来自家居住。“这样,我就和爷爷生活在一起了,整整10年。”

朝夕相处中,张老的言行深深震撼着周林敏,“他的离休工资,基本资助了贫困学生,有远在贵州、云南等地的大学生,有的从初中一直帮助到大学毕业,暑假还接到宁波来。”这时的张老总是很高兴,陪着他们买学习用品,还带着他们去买衣服,“其实爷爷自己很节约的,穿的衣服也是好几年了,有时破了还不肯扔。”周林敏说。

宁大校友陈炯玮告诉记者:“大学毕业20多年了,我常去看望张老,每一次谈话都受益匪浅,他身边的人都会不知不觉受教益。”

张老曾经寄语陈炯玮:“我一生有两句话时时勉励自己,要行有是有非事,不做可有可无人。这就是说为人在世,要有理想、要有纪律,要有是非观念,不要混混沌沌、得过且过,应该有所作为、不要虚度光阴。”

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。