“不到园林,怎知春色如许……”四百多年前,汤显祖写下《牡丹亭》,一段段深情念白,引得无数听者“入坑”昆曲,醉心于那段旷世绝恋。

提起昆曲,大抵都知晓它发源于江苏昆山,殊不知在温州永嘉县,也有一处支脉——永嘉昆曲,在悠悠楠溪江水的见证下,将南戏余韵与瓯越文化融合,随着历代艺人轻启唇齿,成就一出出经典。

戏曲界有言:“百戏之祖是南戏,南戏故里在温州。”永昆作为研究南戏的“活化石”,曾闻名天下风光无限,也曾跌落“神坛”濒临失传。2005年,时任浙江省委书记的习近平同志对《关于抢救和振兴永昆的报告》作出批示。如今,20年过去了,涅槃重生的永昆唱响了怎样一出好戏?

一

永嘉昆曲是温州现存最古老的地方传统戏剧种类,诞生已有六百余年。表演上,永昆有着独树一帜的曲艺体系,在南戏的基础上,吸收昆曲唱腔婉转之精华,又因常年扎根乡野舞台,艺人们将温州方言与民间曲调融入其中,咬字发音别有韵味,曲调节奏更为明快,一招一式辨识度极高。“南昆北昆,不如永昆”,昆剧大师俞振飞的评价曾让永昆名声大噪。

然而,地方剧种想要持续出彩并非易事。上世纪80年代末,永昆曾一度面临“戏难人难”的失传窘境:“戏不成班,后继无人”。2000年,为了参演首届中国昆剧艺术节,年近六旬的老一辈演员也披挂上阵。处境虽难,但念想与希望还是透过夹缝、顽强生长。

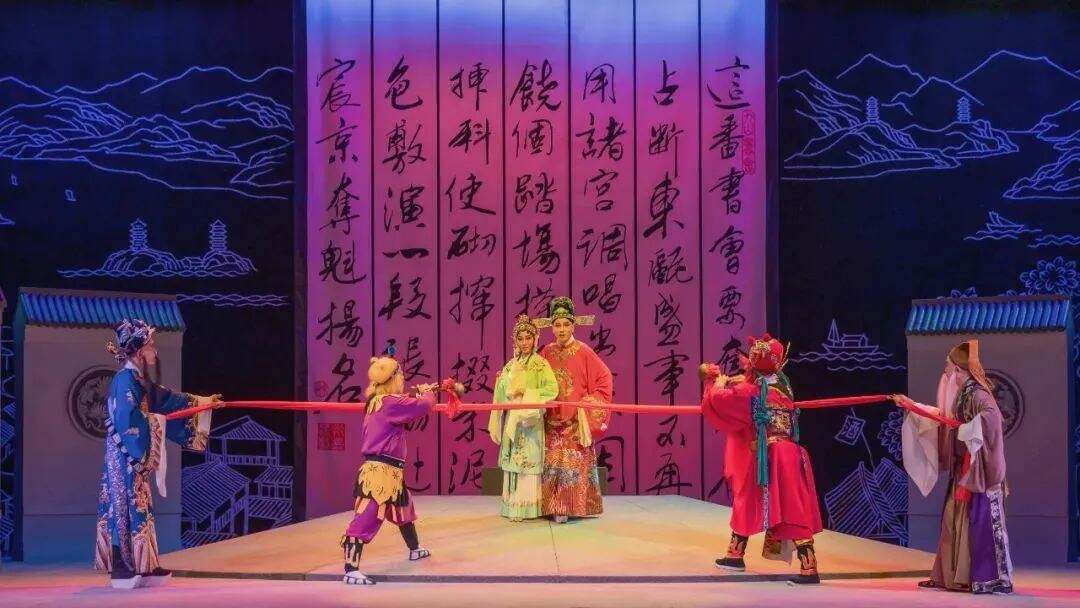

业内至今流传着“一出戏救活一个剧种”的佳话。在首届中国昆剧艺术节的舞台上,一出《张协状元》嘹亮开唱。它是中国迄今发现最早、保存最完整的中国古代戏曲剧本,被誉为“中国第一戏”。台上6人分饰12角,现场更衣换角,俯身躬背变身桌椅,这些古本中才有的“操作方法”惊艳全场,让人再识永昆魅力。

但后劲如何延续,似一块石头压在永昆人身上。迷茫之际,转机出现。2005年5月,习近平同志来永嘉调研,“永昆保护传承有哪些困难?”“真正建团演出,需要多少人?”这几句问话,让永昆“破困”看到了希望。永嘉县委、县政府随后提交了《关于抢救和振兴永昆的报告》,得到批示:“永昆的保护应列入我省非物质文化遗产保护计划之中。”

从此,这个古老剧种的复兴轨迹越来越明晰,先后入选首批浙江非物质文化遗产代表作名录、首批国家级非物质文化遗产名录。解散了20年的永嘉昆剧团也得以恢复,成为文化部重点扶持的七个昆剧团之一。2024年7月,《温州市永嘉昆曲保护条例》施行,为永昆“戏”水长流再添活力。

几经磨砺,永昆生出了更强的表现力和张力。通过口述采集与数字建档,老艺人的声腔、动作精髓得到完整保存,219支永昆曲牌得到成功抢救,20余本传统大戏、60余出折子戏得到系统整理恢复,为“经典再现”打下基础。如今,永嘉昆剧团一年演出超过200场,正走在“戏好人好”的路上。

二

一曲《张协状元》唤醒千年遗韵,一台实景《牡丹亭》惊艳楠溪江畔。林媚媚们守护的文化星火,终成燎原之势。古老昆曲,何以在当代土壤中“逆生长”?

“养成系”传承。都说戏曲是角儿的艺术,一代人有一代人的“名角”。要破解传承难题,关键在于好苗接力。永昆排练场里三代同堂,悄然完成了青春化蜕变,前辈幕后指点,“后生”幕前挑大梁,“小昆苗们”接茬加入。2020年永嘉昆剧团与浙江艺术职业学院首创“永昆订单班”,以六年制中专的形式培育昆曲新苗33株。今年,这些新苗在全国“梨花杯”舞台惊艳绽放,让一些戏迷直呼“祖师爷赏的饭,终是传下去了!”若台上青春闪耀,台下尽是白发知音,这千年瑰宝也会褪色。于是,永昆走进校园、走进社区,在孩子们心中埋下戏曲的种子。

“开副本”创新。让戏曲由内而外焕发生机,最根本在于内容的深度重塑。永昆锐意求新,每年锻造多个剧目再造“新经典”,跳出传统剧情,以现代审美另辟一个新剧目。比如原创剧目《孟姜女送寒衣》去“神”话而强“人”心,将孟姜女还原为普通劳动妇女,用话剧舞台的手法,展现戏曲的内里。除唱腔不变,舞美设计、灯光道具、音乐编创都在变,其中编曲保留昆韵,融入新创民谣,风格多元而统一。全国巡演时,收获一大批年轻票友。唱出新声的还有原创昆剧《监察御史徐定超》,以本土历史人物廉洁故事为骨,永昆艺术为魂,在除恶斗争的“反转”中演绎传统与现代的“双向奔赴”。

“戏曲+”玩法。这些年,永昆打破舞台的物理边界,将高台大戏融入市井烟火,不断出圈。比如“戏曲+旅游”,实景版《游园惊梦》在楠溪江畔徐徐展开,观众随戏中人的脚步,穿小径、越人潮、跨石桥,一步一景中,体味杜丽娘与柳梦梅亦真亦幻的生死缠绵。比如“戏曲+互动”,小剧场剧目《叹零丁》于观众席间直接开演,演员观众近身互动,体验感拉满。比如“戏曲+餐饮”,95后永嘉小伙把永昆元素融入传统餐饮,让国潮流向全国游客。此般沉浸式奇旅,仿佛在唱一种“很新的戏”,模糊了戏里戏外,却清晰了文化共鸣的路径。

三

作为南戏鲜活的血脉,永昆正搭乘着“戏从温州来”南戏经典文化周活动走出温州、走向更广阔的舞台。那么,这古老剧种何以“更有戏”,迈向生生不息的“戏与远方”?

温州“商路”与“戏路”的交汇,或为文化远航提供独特动能。传统戏曲界素来有“商路即戏路”的说法。循着历史望去,南戏作为中国最早的成熟戏剧样式,之所以在温州诞生,就离不开一个“商”字。千年戏脉与独特商脉共绵延,串联起温州这座城市的来路与远方。如今200多万温州人在全球闯荡经商,商路所至之处,戏韵也随之流淌。在“戏从温州来”的活动中,在外温州人就成为天然的“文化使者”,各地商会、乡贤与艺术家积极牵线,织就一张无形的传播之网。2024年底,在外创业的永嘉企业家成立了永昆保护传承专项基金,开创民间资本参与传统非遗保护的新范式,为永昆实现可持续的活态传承发展探索新路径。

当然,地方戏“走出去”,绝不能囿于家乡人听乡音、悟乡情,其核心应在于“唱进去”,让不同文化背景下的观众都能“唱起来”。比如,在快闪时代,慢条斯理的调门如何跟上年轻受众的潮流节奏?瓯剧版《神女劈观》大胆融入二次元,在B站上引燃年轻群体兴趣。永昆在重现《折桂记》等经典剧目时,也不妨尝试搭一座时尚“云戏台”。又比如,何以再拓戏路、扩大海外“朋友圈”?一曲《大展鸿图》,将粤剧经典唱段与美国孟菲斯说唱碎拍无缝衔接,让东西方听众“一秒入魂”。如今,永昆正在试水,永嘉昆剧团在编排《叹零丁》时,考虑融入“阿卡贝拉”式结尾曲,甚至即兴加入英文台词插科打诨。这不是妥协迎合,而是在积极探索更契合国际观众的表达方式,让戏曲跨越文化,走入人心。

从“濒临失传”到“文化IP”,拥有强大韧性和底蕴的地方戏不曾老去,永昆隽永,它用“草根”腔调吟唱传奇,印证“曲高未必人不识”。相信有一天,源自温州的南戏遗音,会久久回荡于世界文明的交响中。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。