余华在《在细雨中呼喊》中描述了一个叫“孙荡”的小镇,那里有石板铺成的狭长街道,踩在石板上会发出翘来翘去的声响。

在余华家乡的方言里,“孙”与“沈”同音。海盐沈荡,便是孙荡的原型。沈荡不像乌镇、西塘等古镇名声在外,但这两年,“冷门”的它却在长三角文旅古镇中崭露头角——

“沈荡,是个适合慢慢逛的小镇”“沈荡谷仓,哪个角落都好看,拍照超出片”……更值得关注的是,在沈荡的游客群体中,年轻人占比很高,外地游客不少。曾经连嘉兴本地人都很少到访的“小透明”,为何在社交媒体上被年轻人“粉上”?冷门沈荡怎么就突然冒出了热气?

一

沈荡,位于嘉兴市海盐县西北部。这里曾是京杭大运河支流上最繁忙的集镇之一,“列廛五六百家,五谷、丝布、竹木、油坊、质店、六贾,往往有”,舟楫往来如梭。

如今的沈荡老街,悠远的市井喧闹已成历史烟云,取而代之的是一派清新的文艺风。比如,一条15分钟就能逛完的贲湖老街,却集齐酱香、酒香、咖啡香等丰富的气味层次;有着100多年历史的沈荡酿造厂,前身是始创于清光绪年间的泰兴酱园,数千只露天陶缸散发着浓香,酒坛子摞成的小山前,游客手持白酱油雪糕排队打卡。

来沈荡,“许三观同款套餐”不容错过。读过小说的人,应该都记得许三观“一盘炒猪肝,二两黄酒”的经典组合。2022年沈荡胜利饭店开业后,每到节假日,这家小店门口总是排着长队。在年轻人的游记中,在胜利饭店吃一盘炒猪肝,品的不是味道,而是许三观身上那股乐观的劲头。

如果说贲湖老街一头连着古街古巷的烟火气,那么另一头则连着潮流时尚。走进谷仓文化产业园,最显眼的便是巨大的筒形粮仓。曾经的谷仓配套用房已被别出心裁地改造成书店、咖啡馆、篮球馆等。特别是书店里粮仓形状的书架,仿佛把物质粮仓和精神粮仓呼应了起来。

在社交媒体上,有年轻人还总结了最佳打卡姿势:点一杯“一直游到海水变蓝”气泡水,站在高高的书墙下,再手持一本小说《文城》,包出大片的……闻讯而来的年轻人络绎不绝。

于是,在年轻人一篇篇“我很怕它火了”的社交帖文中,沈荡终于火了。据报道,沈荡在今年端午假期共接待游客约4.9万人次,“五一”假期共接待游客13万人次,去年游客总量突破百万人次。

二

像沈荡这样的小镇,在江南可以说是一抓一大把,但为什么它能得到偏爱?

沈荡古镇能够接住流量,一方面源于自身对文旅资源的深耕。早在10多年前,当地就系统梳理了本地的文旅要素,确定以“九老文化”为脉络进行重塑。“九老文化”包括了老街、老宅、老祠堂、老酒、老弄、老水荡、老桥、老庙、老渔村。这些年来,沈荡不断开发利用资源、完善基础设施,让曾经破败不宜游览的老街变得“古今交融”,让曾经藏在深巷的老酒香飘四方。

打好了基础,也等来了机遇。2023年初,浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”主场活动选址沈荡,就成功带来了一波流量。一家咖啡馆的老板告诉笔者:“2022年11月我们入驻沈荡,一开始生意不温不火,‘村晚’举办后,每个周末都很火。”

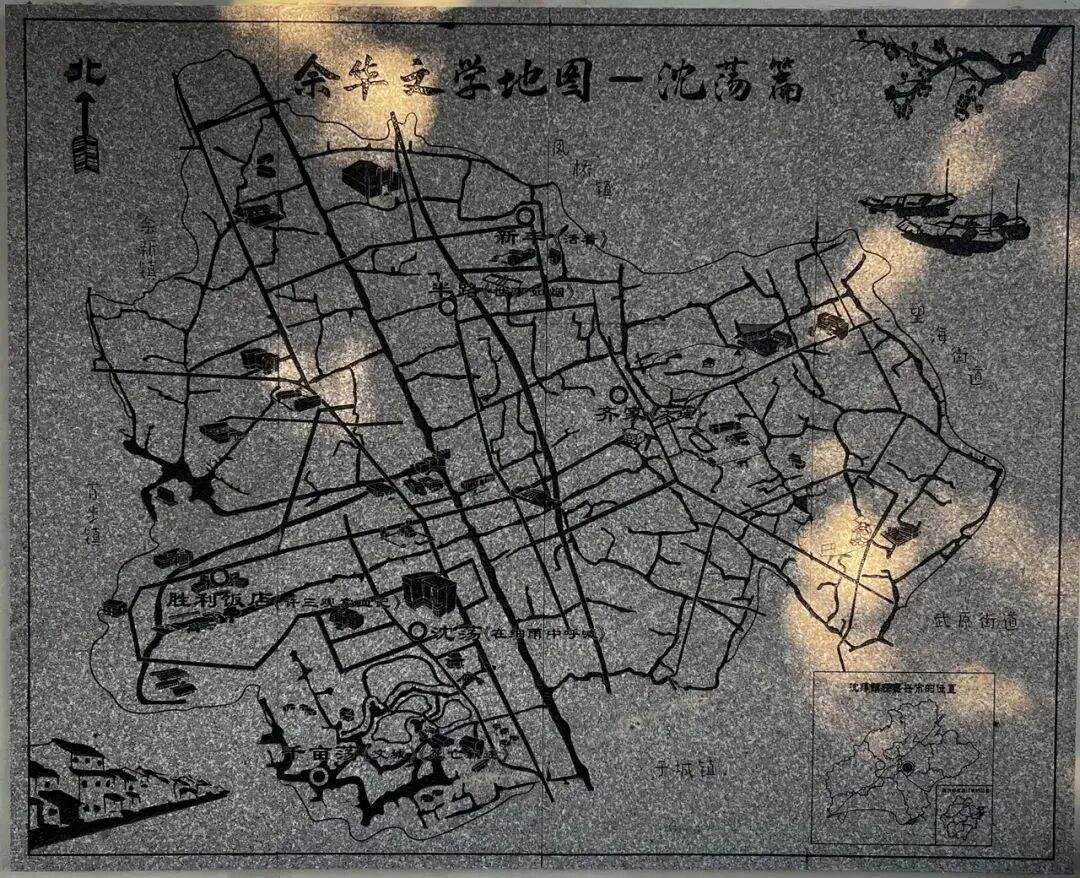

让游客“走进书里”是走进沈荡的另一个“吸粉秘籍”。正如一位游客所说:“沈荡不张扬、不喧哗,却处处彰显着文学的魅力。”逛在沈荡,不仅是TownWalk,还是一场TownRead。沈荡有多个地名都和余华小说有关。2022年,当地还发布过一张“余华文学地图”,串联起小说场景与古镇街巷,让游客“走进书里”。2023年,沈荡还以“书里文城·醉美沈荡”为主题进行改造提升,把年轻人“文化打卡”的情感需求作为文旅发展的方向。

青年是古镇更新的“活水”,沈荡走红的另一个原因便是“让最懂年轻人的年轻人”在此扎根,他们不仅是消费者,也是建设者。一群90后“小镇改造家”为沈荡带来了诸多爆款。比如“晴天见”咖啡馆主理人,将白酱油、黄酒融入饮品,“沈荡拿铁”成了爆款;在谷仓入口处的米糕店,主理人也是一位年轻人,店里好吃又好看的“糯叽叽”成为许多游客的伴手礼选择。老镇遇上年轻人,这种“新旧共生”的逻辑,成为沈荡鲜明的印记。

三

“没有人能随随便便成功”,沈荡也是一样,透过这个冷门老镇的逆袭,我们能得到一些宝贵启示。

多点“养成系”的耐心。流量时代的文旅赛道上,我们听到过不少“速成神话”,但真正的IP孵化从来急不得,经历时间的沉淀,才能拥有持久的生命力。古镇发展要想跳出“网红景区”的短跑逻辑,更需以“养成系”思维重构文旅生态。

比如,沈荡用好名人效应打造文学IP;沈荡酿造多年来坚持立冬开酿仪式,增加游客的体验感和仪式感。机会是留给有准备的人的。古镇长红的密码,不在于收割流量的快意,而在于“动态生长”的耐心。

多点“讲故事”的匠心。有人说:“会讲故事,是文旅的新刚需。”几乎每个古镇都有着深厚悠久的历史和文化底蕴,也都愿意讲述历史上的繁荣、典籍里的故事,但“标本式”的展示往往难以打动人心。

很多来过沈荡的游客都会对一位皮肤黝黑的讲解员留下深刻印象,他正是“全国劳动模范”庞卫华。20多年的“酿造时光”,让他对沈荡有着别样的深情。沈荡没有官方正式的讲解员,但像庞卫华这样的业余讲解员却有很多,比如基层干部、整理“余华文学地图”的青年记者、返乡追梦的90后咖啡师等,在讲述沈荡老故事的同时,他们的故事也组成了沈荡的新故事。

多点“谈理想”的舞台。文旅振兴需培育人才扎根的生态土壤。在沈荡,我们发现一种双向奔赴的“主理人经济”,避开“重资本投入、高门票依赖”的路径,转而为年轻人“谈谈理想”创造舞台。比如谷仓书店、“晴天见”咖啡馆等模式的成功,验证了“专业运营+在地文化”的可行性——政府提供空间与政策支持,各位主理人负责创意生成、自由生长,不玩噱头,靠服务与品质赢得信赖。就像一位年轻主理人说的那样:“我们不是来‘消费’沈荡,而是要和它一起成长。”

如果你有时间,不妨来沈荡逛逛,感受这座平凡又真实的江南小镇,寻找小说里那些富有感染力的故事舞台,听一听那些年轻人的理想心声。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。