1925年,18岁的杭州小镇青年叶浅予一头扎进大上海,成为一名卖布的柜员。此时的他,一边承受着报考厦门大学落榜后的落寞,一边面临着家道下行带来的落差,需要出来工作维持生计。

生活从来不是那么容易的,但谁能料到,如此的开局之下,多年以后,叶浅予竟成为一名国画大师、漫画家。特别是抗战时期,叶浅予用他擅长的画笔,记录了日军暴行和社会百态。

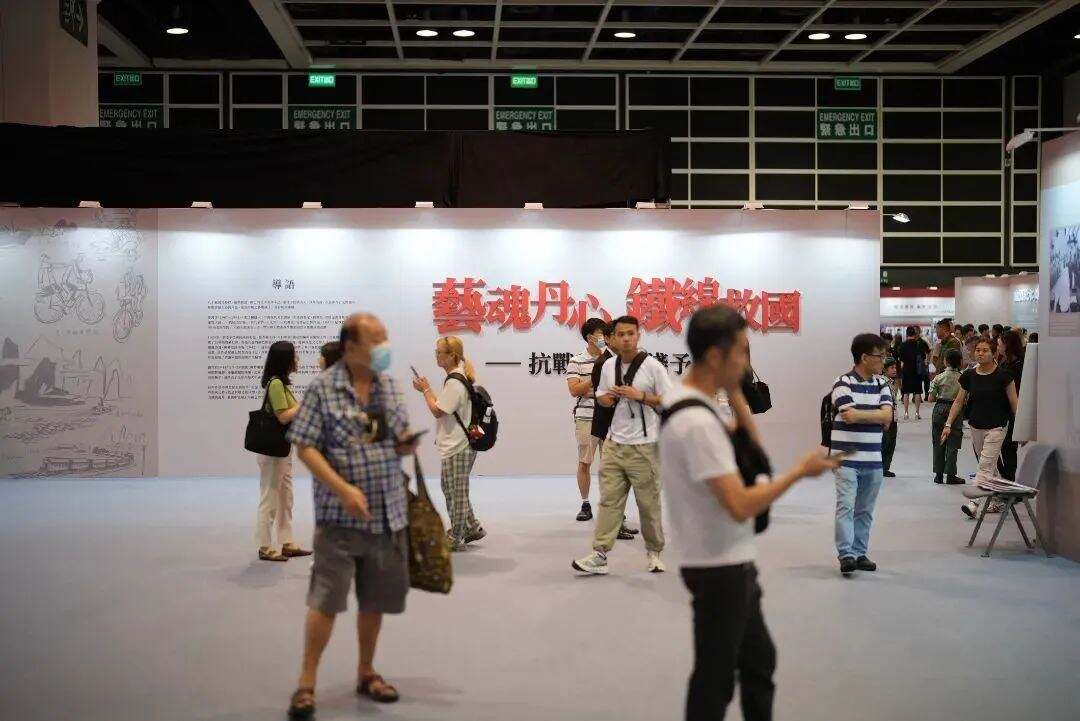

8月22日至29日,“铭记历史 珍爱和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大型巡回展览”在香港会议展览中心举行,“艺魂丹心 铁线救国——叶浅予抗战漫画作品展”作为独立板块纳入本次展览,所展出的叶浅予作品《逃出香港》和《战时重庆》再次让人铭记那段历史。

一

兴趣是最好的老师,这句话在叶浅予身上得到了充分验证。叶浅予人生的起笔,是从画画、剪纸这些爱好开始的。15岁进入杭州盐务中学后,在美术老师的引导下,叶浅予才算真正接触了绘画。

但是,终其一生,叶浅予没有接受过专业的美术教育。不过,他从未放弃过对绘画的追求。他的造型能力,用叶浅予自己的话说,是“各种职业实践培养起来的”。

大城市,居不易。可以想象,从小城到十里洋场,对于一个不满20岁的年轻人来说,如何适应生活中的巨变是一个大问题。值得庆幸的是,绘画为叶浅予在职场赢得了一席之地,商业广告、舞台布景、教科书插画、花布图样……他什么都能画。

这其中,还包括了漫画。20世纪二三十年代的上海,可以说是中国现代漫画的起源地,前有大师丰子恺探路,紧接着张乐平、张光宇等一批新生代漫画家接棒,其中就有叶浅予。

“速写本就是画家的笔记本。”叶浅予留给朋友们印象最深的,是随身携带的速写本,走到哪里画到哪里。勤奋这个词,在他身上表现得淋漓尽致。在叶浅予看来,“生活本身就是许多激动人心的美丽图画,可以通过速写,直接记录下来,起到创作的作用”。

这些来源于生活的速写,能帮助他迅速抓住创作对象的形与神,无论是他起初的漫画,还是后来所从事的中国画,速写成为他创作的起手式。

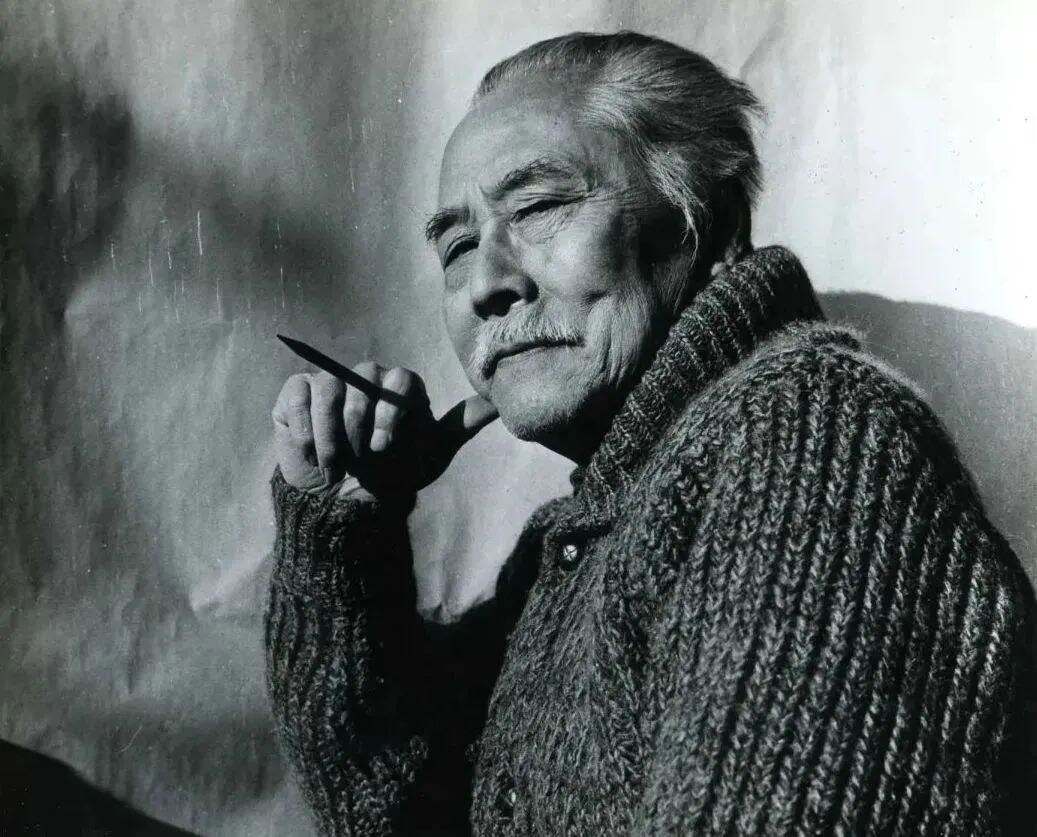

叶浅予 图源:“桐庐发布”微信公众号

叶浅予 图源:“桐庐发布”微信公众号

二

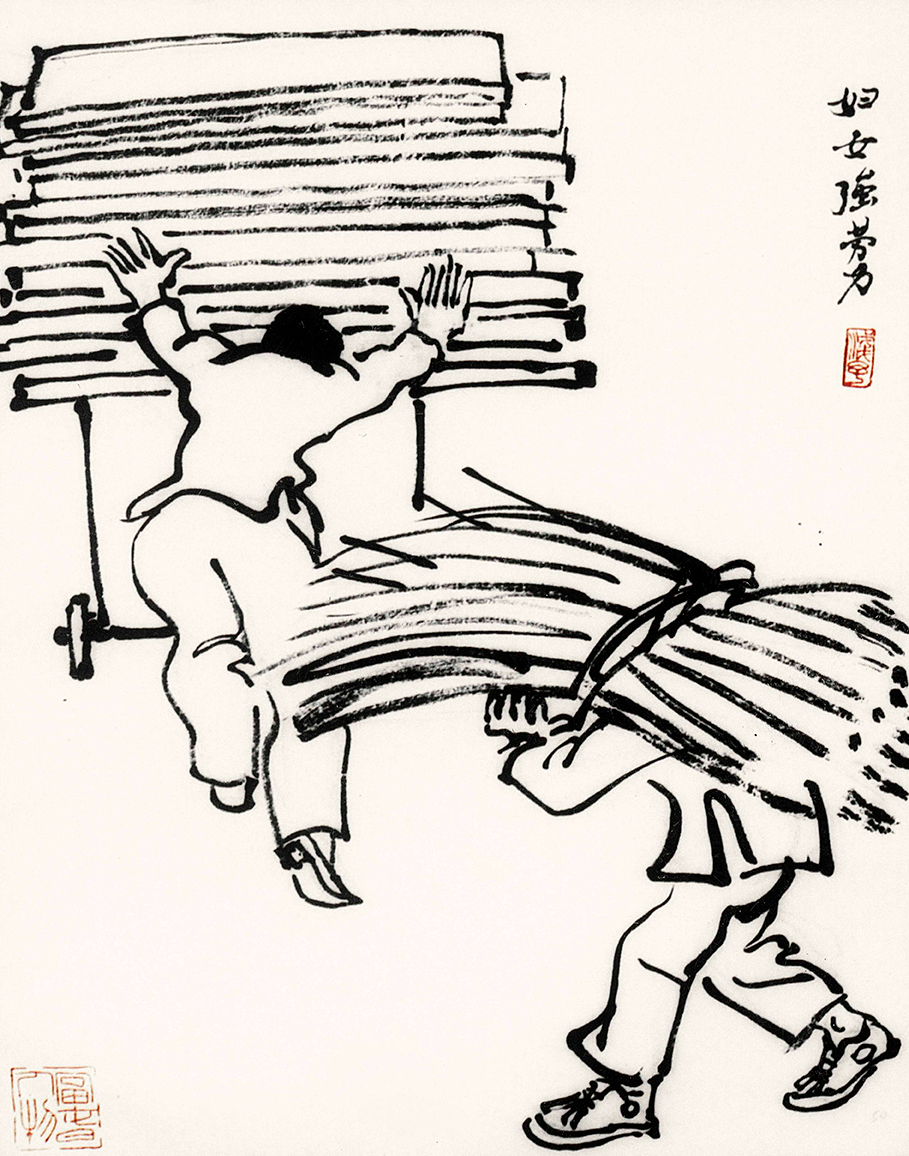

抗日战争时期,作为救亡漫画宣传队的领队,叶浅予从上海出发,到南京、武汉等地一路观察一路速写,留下了众多作品。

在武汉期间,叶浅予参与组织“中华全国美术界抗敌协会”,并当选为理事,推动抗战漫画创作。他在此期间所作的一幅漫画上,题写了“不要忘记我们的世世仇敌”。

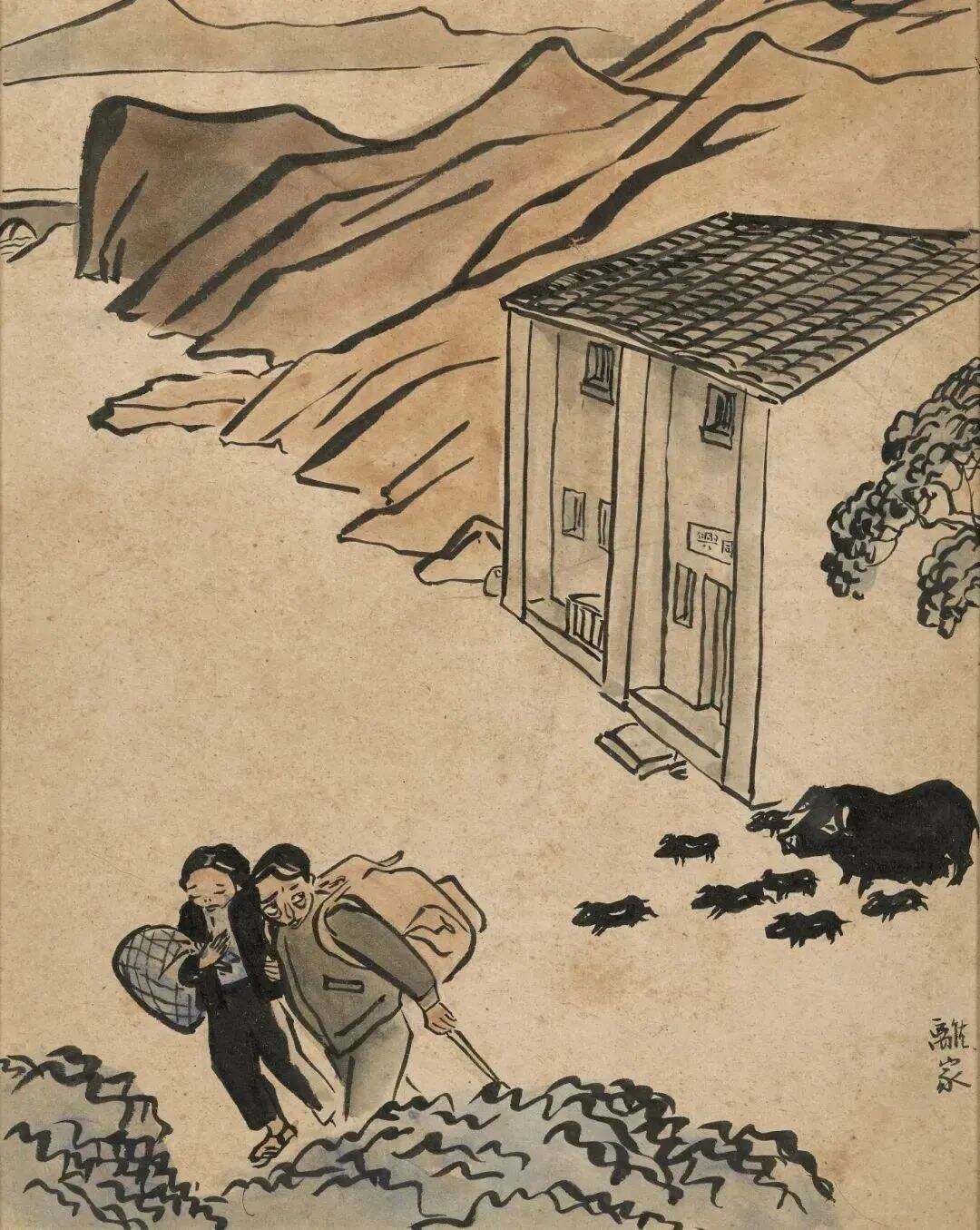

1939年,叶浅予赴香港主编《今日中国》画报,通过图文向国际社会揭露日军暴行。日军攻占香港后,沙田成为前线,叶浅予与新婚妻子戴爱莲被困于沙田,二人躲入山脚树林避险。

在当地农民帮助下,叶浅予夫妇逃至九龙山尾村,在此生活近一个月。其间,日军频繁入村劫掠,强抢粮食牲畜。叶浅予亲历的苦难成为后续创作的核心素材。

为逃离香港,叶浅予夫妇向村民借衣,扮作菜农混入难民队伍,戴爱莲以首饰酬谢村民。途中又遭遇日军拉夫,叶浅予装病脱险。

经历了一路艰辛,叶浅予终于抵达桂林,与其他逃港文化人会合,此地渐成战时南方文化中心。

1943年1月,“香港的受难”画展在桂林开幕,汇集叶浅予、郁风、丁聪等百件作品,引起轰动。画展在抗战低潮期极大地鼓舞了民心。

《战时重庆》与《逃出香港》不仅是叶浅予个人的艺术成就,更是历史的证言,宛如一座穿越时空的桥梁,连接过去与当下,带我们感受那段血火交织的岁月。

三

从柜员到国画大师,叶浅予的艺术人生,照见的不仅是他对于创作孜孜不倦的艺术追求,更是与时代同行的艺术家精神。

上海、武汉、香港、重庆……抗战期间,叶浅予奔波于全国各地,办街头抗日画展、组织抗日漫画创作,甚至暂时放下画笔,投入到火热而又危险的斗争中。

1938年,在周恩来和郭沫若的领导下,国民政府军事委员会政治部第三厅决定以战场缴获的日军暴行照片为核心,编印《日寇暴行实录》,由叶浅予“携带原稿专程赶赴香港,委托商务印书馆印刷厂代印”。

经过将近一个月的努力,《日寇暴行实录》最终在香港印成。叶浅予随身携带第一批样书至武汉。这批画册具有无可辩驳的历史真实性,进一步激发了国人的抗战精神。

20世纪40年代,叶浅予完成了一个漫画家到国画家的身份转变。他向张大千学习中国画技法。他后来说,我在长期的艺术实践中总结出一条造型规律,就是要“目识、心记、意测”。1947年,徐悲鸿邀请他到国立北平艺专任教。徐悲鸿赞叹他的画作“择善择要,捕捉撷取”,“此乃积千万幅精密观察忠诚摹写之结果”。

叶浅予本名叶纶绮。为何取这个笔名?他主要看中了这个“浅”字。正因为自觉浅显,在妻子的眼里,叶浅予就是一个“倔老头”,对创作没有满足之时。在创作生涯中,一方面他汲取了西方绘画技艺的长处,将速写应用到了极致,而另一方面,他始终根植于中国传统文化,“下苦功向中国画传统中去学习”。

晚年时,叶浅予对自己作了一个小结:“我对生活的态度是‘知足常乐’四个字,对艺术的信念是‘自强不息’四个字。”

在人生的收笔阶段,叶浅予几度回到出走半生的故乡。

他走入形形色色的人群中,用百幅速写作品汇聚成了一本《富春人物画谱》:樵夫的“刀夹壳”、“鸡子烧饼”的香味、“三月初八”庙会的喧嚷……

“乡音未改白发归,魂系富春桐君怀。”一如富春江的流水从未停歇,叶浅予的故事也将在故乡长久地流传。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。