近日,党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划建议,揭开了未来5年中国式现代化的发展蓝图。

从1953年第一个“五年计划”启动,到如今“十四五”规划即将圆满收官,“中国式规划”见证了我国从“一穷二白”发展为“世界第二大经济体”的历史性飞跃。

这盘14亿多人同下的“大棋”,布局落子妙在何处?为什么中国能精准把握住每个五年的机遇?今天,我们一起探寻“中国式规划”背后的中国智慧。

9月27日,第四届全球数字贸易博览会吸引众多观众前来参观体验,图为机器人在表演跳舞 图源:潮新闻客户端

一

放眼世界,有不少国家通过制定中长期战略或计划来指导经济社会发展。但是,相较于中国五年规划的战略性、指导性和宏观性并重的特点,其他国家的规划大多是设定发展方向和远景,较少涉及具体的生产指标,且多数只针对一些特定领域或区域,甚至有些计划到最后只能成为“空头支票”。

对中国来说,制定出一个切实可行的中长期发展目标,并分阶段设定小目标,再集中力量一步步去实现,这不仅生动体现了中国共产党治国理政的智慧,也深植于中华优秀传统文化的土壤,是“两个结合”的生动例证。

自古以来,中国人就擅长观大势、谋长远。五千多年未曾中断的文明,更让中国人拥有“功在当代、利在千秋”的宏阔格局。无论是京杭大运河、灵渠等古代版“超级工程”,还是今天“中国天眼”“探月工程”等“宇宙级基建”,中国人始终相信,蓝图既已绘就,就要坚定不移、一任接着一任地干下去。

正如马克思在《资本论》中写道:“最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。”我们通过前瞻性的目标预设、结构推演、效果预判为实践提供指引,再通过实践将目标转化为现实。

有人说,一部中国五年规划的历史,就是一部新中国的成长和发展史。新中国成立初期,面对当时工业基础薄弱的实际情况,将“156项工程”作为“一五”计划的核心,奠定了新中国工业化的基础;“五五”计划建立独立的比较完整的工业体系和国民经济体系;到如今,工业规模总量和发展质量已实现巨大跨越,中国由昔日贫穷落后的农业国成长为世界第一制造业大国。

同时,在中国特色社会主义的具体实践中,“计划”的概念与内涵也在与时俱进地优化。从“十一五”开始,“计划”调整为“规划”,明确区分主要依靠市场主体的自主行为来实现的预期性指标和由政府主导的约束性指标,促进有效市场和有为政府这“两只手”更好地结合。

成就的背后,既有一步一个脚印的脚踏实地,也有向着目标迈进的坚定执着。当前,外部不确定不稳定因素明显增多,我们更不能乱了阵脚,坚定不移办好自己的事,是方法上的智慧,也是战略上的定力。

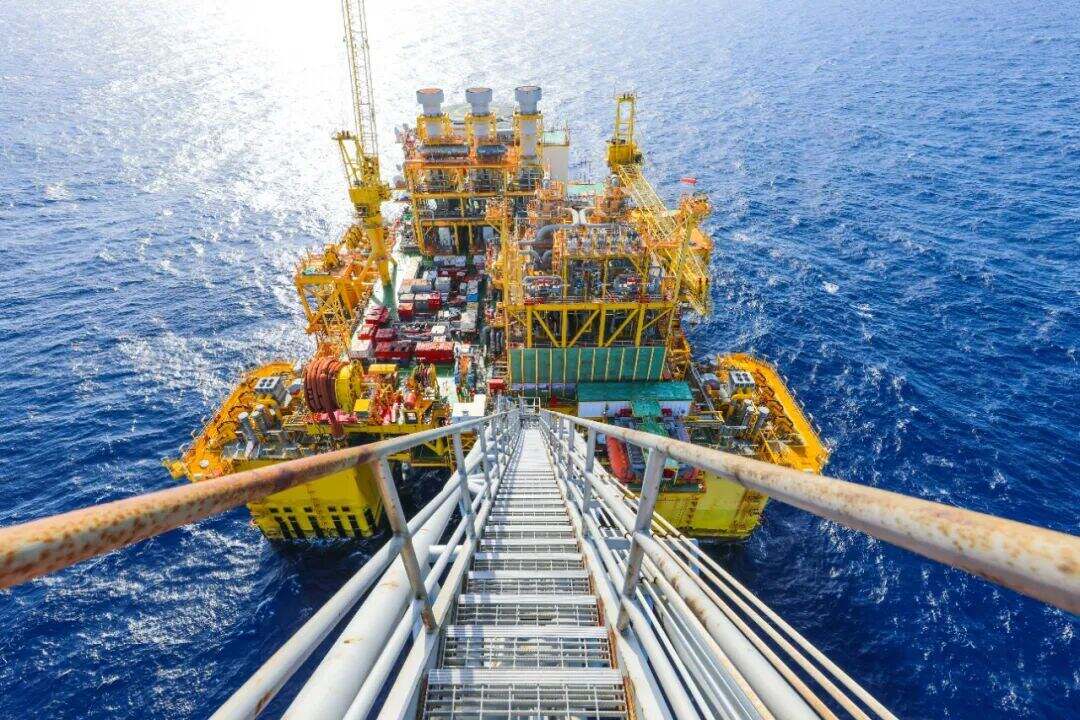

6月25日,在南海水域的“深海一号”大气田二期项目全面投产,标志着我国最大海上气田建成。图为4月从“深海一号”能源站高点俯瞰平台 图源:新华社

二

说到的就做到,承诺的就兑现。党的二十届四中全会期间,不少国际主流媒体盛赞中国创造的经济快速发展和社会长期稳定两大世所罕见的奇迹,在为“中国式规划”超强执行力点赞的同时,期待“一个迈向高质量发展的中国,将为世界带来广阔机遇”。而“中国式规划”背后蕴藏的“不折腾”“务实干”的大智慧、大格局,正是中国式现代化创造奇迹的一个重要密码。

坚持“长期主义”的战略定力。对于如何保持政策稳定性、连续性,习近平总书记曾有一个形象的比喻,就是“不能乱翻烧饼、不能动辄换了频道”。要做好烧饼,就要看准时机翻面,好比政策规划不能僵化停滞而要灵活调整;但如果“乱翻”烧饼,轻则一面焦一面软,稍有不慎还可能掉进炉底。因此,只有保持规划的连续性和稳定性,才能用恰好的火候烤好发展成果的“烧饼”。

有人用“中国式长期主义”来形容五年规划,指出其特征在于持久,精髓在于耐心。比如,我国在新能源、AI等领域的长期资源投入与政策引导,就有效避免了发展碎片化、短期套利等行为,让产业链上的企业能持续分享“做大蛋糕”和“做好蛋糕”带来的发展红利。如今,新能源汽车发展实现跨越式突破,带动中国汽车出口首次位居全球第一,我国人工智能专利数量更是占了全球总量的60%,科技强国的增长引擎动力更加强劲。

“全国上下一盘棋”同向发力。如果说坚持“长期主义”是从时间维度上确保规划拥有“超长续航”,那么“全国一盘棋”则是从空间维度上确保东西南北中都能看懂棋局、参与棋局,实现精准落子。

上市公司收购过程中有个“一致行动人”的概念,原本分散的力量各自为战,难以统一发展决策思路,一旦结成联盟、朝着同一方向发力,就能统一行动。国家的治理决策也有共通之处,部门和地方之间难免存在利益不一致的地方,就需要通过一致的行动号令,在全局目标框架下实现资源的有效配置。

无论是脱贫攻坚、共同富裕、“双碳”目标这些大仗硬仗,还是流域生态治理、产业链协同等联合攻坚,都需要跨地区、跨部门的长期协同,而规划就起到了“总调度令”的作用,确保“集中力量”就能“办成大事”。

“两只手”精密配合。有学者将“中国式规划”的制度优势比喻为“规划‘森林’,让‘树木’自由成长”。通过有效市场和有为政府“两只手”的协调配合,保持整体的和谐与秩序,同时允许多样性的存在,最大程度弥补“市场失灵”。

以制造业为例,1954年,毛泽东同志曾深切发问:“现在我们能造什么?”从一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造,到成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,从集中力量优先发展重工业到改革开放以来追求协调发展,再到坚定不移推进新型工业化,通过14个“五年”接力,“中国制造”的“森林”业已繁茂,“中国智造”的“树木”在不断拔地而起,如今需要我们以创新攻破的问题,则变成了“现在还有什么我们不能造?”过去五年,世界见证了中国从“世界工厂”向“全球创新中心”的持续转变。我们有信心更有底气,在新的五年征程里,用大国的贡献和担当,继续为不确定的世界注入宝贵的确定性。

金华市新能源汽车小镇零跑汽车生产基地车间里,新能源汽车正有序下线 图源:潮新闻客户端

三

“十五五”规划不是一个名词、一句口号,一字一句中蕴含着对当下“怎么看”的智慧、未来“怎么办”的方法,它不仅通过系统完整的顶层设计来传导国家意志,更把中国共产党对人民群众的承诺一点一点铺陈开来。在笔者看来,从“十五五”规划中可以读出三句话。

既有国之大者,又有家之小事。在传统的西方政治学理论里,国家与社会是二元对立的,“国”是“国”,“民”是“民”,政府和市场按照各自的规律来运行。但在“中国式规划”里,“国”的命运与“民”的幸福是紧紧连在一起的,“大者”的战略性布局为亿万个体的“小事”保驾护航,反过来,“小事”也不是被动的恩惠对象,而是为“‘国之大者’何以为大”注入一股股鲜活的源泉。

习近平总书记就研究吸收网民对“十五五”规划编制工作意见建议作出重要指示强调:“广泛深入地察民情、听民声、汇民智,凝聚起推进中国式现代化的强大合力,不断实现人民对美好生活的向往。”据有关报道,今年,在“十五五”规划编制工作开展网络征求意见活动中累计收到网民建言超311.3万条。

既扎根中国,又放眼世界。如何抓住“百年未有之大变局”中的契机?还是要集中力量办好自己的事情。比如这次全会公报提到的建设现代化产业体系、加快高水平科技自立自强、建设强大国内市场等等,其实就是为国家发展筑起最坚固的基石。提出的“十五五”时期经济社会发展的主要目标,则是设置一个最大公约数,让不同的领域、不同的个体都能找到努力奋斗的方向。

在逆全球化有所抬头、全球经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发的大背景下,“十五五”规划提供的方案,走的不是简单超越“开放”或者“封闭”的“第三条路径”,而是把中国放进世界的海洋,以主体姿态积极参与全球治理,希望通过“中国化”的本土实践为人类文明发展提供一套“重新定义”的规则体系。

既擘画蓝图,又注重实干。五年规划并非“上墙”就不能更改的“作战图”,而是能通过中期评估、动态调整等制度设计,灵活响应内外变化,在坚持原则性的前提下保持治理弹性,提升应对风险挑战的韧性。

在笔者看来,“十五五”规划的落地过程其实就是在实干中不断丰富、完善、发展、校准的过程,是一个实事求是、因地制宜、因时而变的发展过程,它的最终形态,是在中央与地方、政府与市场、设计与反馈的无数次互动中,千万次实践迭代后的结果。

说一千道一万,不如马上动手干。“中国式规划”何以最中国,关键就在于“实践”二字。在“十五五”规划即将起步之时,我们立足岗位,做好自己的事情,就是将宏伟蓝图转化为生动现实的最直接、最坚实的行动。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。