清凉的微风拂面,淅沥的秋雨淋湿桂香,南飞的候鸟划过天际……在经历了一个特别漫长的夏天之后,浙江的秋天终于正式到来。

有人说:“江南的秋天总是来得悄无声息,走得匆匆忙忙,仿佛只是短暂地爱了我们一下。”的确,人们还未来得及细细品味秋高气爽,前些天的杭州,气温已骤然下降,让人感受到了一丝寒意。

越是短暂越要珍惜。我们该如何告白这转瞬即逝的秋天?

图源:“杭州西湖风景区资讯”微信公众号

一、告白秋天的诗意

经历过夏天的炽热,秋天的凉爽便格外让人翘首以待。秋风乍起,层林尽染,桂花、菊花、芦花虽不似春花的艳丽,却自有一份雅致。秋水悠长,秋日辽阔,怪不得刘禹锡说“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”。

天高云淡的日子里,我们在秋光里读诗,在秋风中感怀,也借着文字向秋天告白。

公元766年,杜甫在夔州写下了《秋兴八首》,既描绘了夔州的秋色,也抒发了自己晚年漂泊西南的孤寂。“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。”在夔州遥望安史之乱后的长安,也许,杜甫思念的不只是故园,更是盛唐的繁华。

王维则在辋川别业过着半官半隐的生活,写下了“空山新雨后,天气晚来秋”的佳句。据传,王维曾在辋川亲手种植银杏,每到秋天,别业便笼罩在金黄与绯红之中。王维曾在秋日与友人裴迪闲暇流连,对酒当歌,留下了千古流传的诗篇。

不过,江南的秋,来得轻,去得急,仿佛一位矜持的过客,总在匆匆间留下惊鸿一瞥。这也让古人笔下江南的秋,多了一分静与愁。

张继的《枫桥夜泊》中那句“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,勾勒出苏州秋夜的静谧与微凉,霜天与渔火相映,愁思与秋意交融;白居易的“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,尽显离别的苍凉;而南唐后主李煜一句“闲梦远,南国正清秋。千里江山寒色远,芦花深处泊孤舟,笛在月明楼”,描绘出江南水乡秋日的辽阔与幽远,孤舟泊深处,秋意浓。洞庭湖畔的秋夜,刘禹锡在月色中看着“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨”,想来心情也是平静如此。

当然,中国的秋天远不止一种模样。再往北,又是另外的景致了。老舍对北京的秋天情有独钟,“天是那么高,那么蓝,那么亮”“北平之秋就是人间的天堂”。每到秋天,北京老舍故居院子内的柿子便成了网红,挤满了打卡拍照的人,那一树的红柿间,也许就藏着人们探寻的烟火诗意吧。

关于秋天的那些文字,织就了秋的丰富意象——它既是感伤的,也是明媚的;既是一场结束,也是一种开始。

良渚古城遗址公园池中寺粮仓区域 图源:“良渚古城”微信公众号

二、告白秋天的馈赠

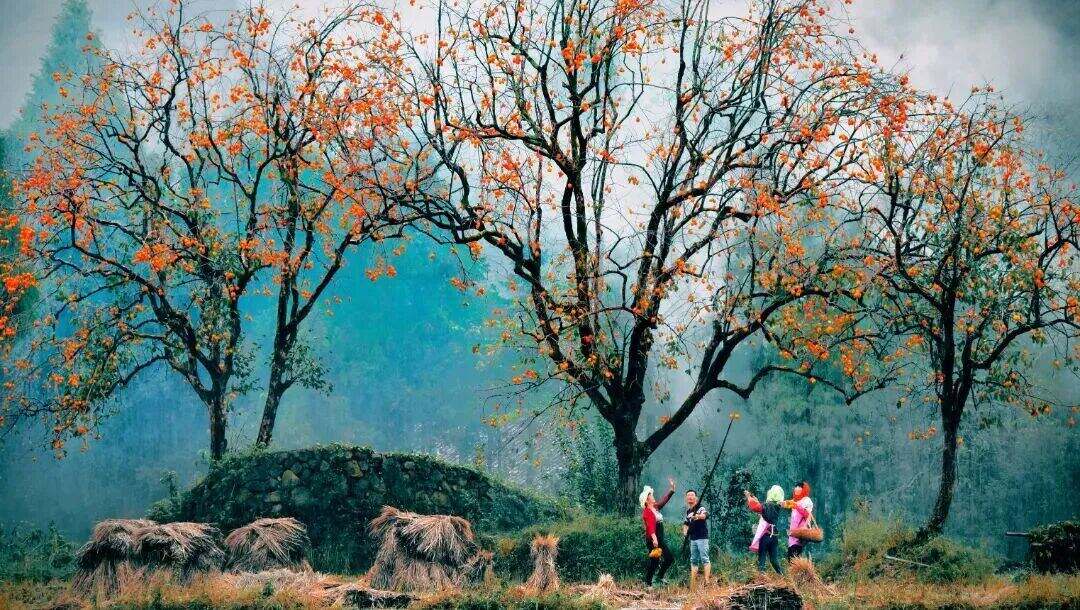

如果说诗词是写给秋的情书,那么丰收,便是大地对秋最质朴而盛大的回应。橘子熟了、柿子红了、稻穗垂了头……自北向南,从东到西,秋意所至,无处不是慷慨的赠予。

有人说,南国的秋意是在秋分之后慢慢开始的。这时候,在苏州的道前街、徽州的西溪南古村落,渐渐可以看到火红的柿子悬于枝头,映着青瓦与白墙。紧接着,板栗裂开了硬壳,核桃落满山坡,石榴露出了晶莹的籽——秋的丰饶,就这样一层层铺展开来。

丰收,不只是一幅景,更是一种味道。作家汪曾祺在《贴秋膘》中生动描绘了北方人过秋的习俗:“满屋子都是烤炙的肉香,这气氛就能使人增加三分胃口。”这场酣畅淋漓的秋日仪式,在南方则化作另一种鲜活与清甜。肥美的蟹、软糯的桂花藕、清甜的南湖菱,以及挂满枝头的柑橘,都是秋天送给这片土地上的人们最好的礼物。

如今,在一些古朴的村落还能见证传统的“晒秋”场景。譬如江西婺源的篁岭,每至深秋,家家户户的屋檐下、晒架上,金灿灿的玉米挂了起来,红艳艳的辣椒串了起来,橙黄黄的南瓜片铺了开来……它们沐浴在清澈的秋光里,鲜明炙热。一旁的老农眯着眼,深刻的皱纹里那藏不住的笑意,比任何语言都更能表达对秋的感激。

生活在城市的人虽远离农耕,但依然可以感受秋的馈赠。周末驱车前往郊外果园来一场采摘,一口脆梨带来的“啃秋”之乐便无需多言;找一处林地,约上三五好友露营野餐,享受“躺秋”的闲适;或者买回当季的食材,与家人一同准备一桌秋日盛宴。

就像作家林语堂在《秋天的况味》中所说:“大概我所爱的不是晚秋,是初秋,那时暄气初消,月正圆,蟹正肥,桂花皎洁,也未陷入凛冽萧瑟气态,这是最值得赏乐的。”我们所钟爱的,也许正是这时节的丰足与喜悦。

图源:“浙江文旅资讯”微信公众号

三、告白秋天的思念

秋的韵味,不仅在景、在物,更在于情。一轮圆月,一席家宴,一段归程,让秋天与乡愁、团圆天生相连,成为我们表达思念与爱意最深沉的时节。

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”不同于春节时的热闹,秋思是深埋于心底的细腻和绵长。当思念难以排遣,它便寄托在种种事物之上疯狂生长:或是深夜醒来,窗外那片映在枕边的明月清辉,让人蓦然想起千里之外的故乡;又或是街头偶然飘来的糖炒栗子香,甜糯的气息瞬间撬开记忆的封缄,涌出故土的风味。

秋天对团圆的渴望,不只是在中秋。1000多年前的重阳节,王维写下“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,道尽了异乡人的惆怅与深情。“九九”谐音“久久”,古人在这天登高望远、赏菊饮酒,祈求安康。那枝曾佩在身上的茱萸,或许已鲜有人识,但祈愿长辈安康顺遂的心意,却跨越千年,未曾改变。

秋色,为思念斟满杯盏。团圆为这份秋的韵味镀上了一层别样的人情温度。此时无论是共赏一轮月、同饮一席宴,还是轻声送上一句祝福,都成了秋天里最动人的告白。

西湖“月亮船” 图源:“杭州发布”微信公众号

四、告白秋天的积淀

如果说四季是生命的一场轮回,春是少年,夏是青年,秋便是人生的中年,褪去了青涩,沉淀了浮躁,不再鲜艳张扬,却拥有更深沉的力量和更从容的底气。

钱钟书曾剖析“悲秋”心理,认为“以人当秋则感其事更深”,其实是因为秋的萧瑟映照了人生的起伏。但秋更值得书写的,是它的豁达与通透。诗人杨万里就有“秋气堪悲未必然,轻寒正是可人天”之句,字里行间更多了几分轻快感。王国维则在秋景中读出闲适:“何处江南无此景?只愁没个闲人领。”这些感悟,无不是岁月洗礼后的智慧。

成熟,绝非衰老的同义词,而是生命底蕴的加深。好比一棵秋树,叶片凋零,却更显枝干的苍劲;如同一颗秋果,外表朴素,内里却蓄满甘甜。中年的人生,亦因阅历的积累而更显宽阔与通透。梁实秋写中年,虽感慨“耳畔频闻故人死,眼前但见少年多”,却也指出中年的妙趣,“在于相当地认识人生,认识自己,从而做自己所能做的事,享受自己所能享受的生活”。这是一种清醒的智慧,一种自知后的从容与坚定。

在这个快节奏的时代,我们常常被焦虑裹挟,要么沉湎于过去,要么忧心于未来。而秋天的豁达,仿佛是一种提醒:每一个结束都预示着新生,就像树叶落下是为了滋养来年的新绿。在这个季节里,我们可以梳理生活的脉络,审视当下的足迹,规划未来的方向。

秋意渐浓,冬意已近。不要再错过这个秋天了,去闻一闻桂花香,去看一看银杏黄,去尝一尝秋实甜,去会一会想见的人。

趁秋色未远,赶紧告白。因为“咻咻”几声,秋天就要走远了。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。