“你再不看木乃伊,只能飞去埃及了!”这是最近上海人之间流行的问候语。而在四川,很多人聊天常说:“三星堆刚从联合国回来,怕是又要‘出差’了!”

这两地百姓的日常谈资,透露了当前国内文博界的新常态——我们在各地博物馆时不时会发现,展柜暂时空了,贴着幽默又可爱的提示牌:文物出差。

一家博物馆的展柜内贴着提示牌:文物出差。图据新华社

“出差”文物引得爱好者“追捧”成为一种现象。以上海博物馆“金字塔之巅·古埃及文明大展”为例,作为有史以来全球最大规模的古埃及文物出境交流活动,788件宝贝中超过95%是首次到亚洲,8月17日展览闭幕后它们将返回“娘家”,结束为期13个月的跨国“旅居”。大展自2024年7月19日启幕,平均每个开放日约有7000人次来“约会”木乃伊,逾七成为专程抵沪观展。

文物“出差”,为何如此受欢迎?

一天与千年

从库房深处走入观众心中

经济发展、需求升级是文物“出差”热度高居不下的重要推动力。国家文物局数据显示,2024年全国博物馆全年接待观众超14亿人次。大家到博物馆不再只是打卡拍照,而是期待新的文物抵达后,形成一次“唤醒”,让隐秘的历史在特定语境中“活”过来,为解读文明撬开崭新的入口,实现“给我一天,还你千年”。

7月,记者走进嘉兴博物馆看到,来自四川博物院的《宋孝宗赵昚手诏卷》呈现了双重“嘉兴印记”:宋孝宗是中国历史上唯一出生在嘉兴的皇帝,而项元汴则是嘉兴籍收藏家,卷首卷末有他的收藏印。出身名门的项元汴从事典当业,构建起冠绝天下的收藏体系。故宫博物院现藏书画约4600件,据称项元汴一人收藏1400余件,王羲之《快雪时晴帖》、怀素《苦笋帖》、宋徽宗工笔、米芾《清和帖》皆曾栖身于他的天籁阁。这为今天我们研究中国艺术史提供了别样视角。

正是由于文物“出差”带来的新鲜火花,各种“跨境混搭”成为各地文博界的常规操作。

近期,河南博物馆亮出“雨林秘境——墨西哥玛雅文明大展”,苏州博物馆联合大英博物馆举办“亚述之王:亚述巴尼拔”特展,广东省博物馆从伊朗伊斯兰共和国搬来了“群星点亮的夜空——波斯文化艺术瑰宝展”。

秘鲁公众参观“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”。 图据 金沙遗址博物馆。

既有“请进来”,也有“走出去”。

在四川,三星堆和金沙遗址组成了“出差搭子”,扛起文化传播重任,2003年起在全球20多个城市展出,飞行里程数可以绕赤道一周有余。它们结伴访问过北京、上海、江苏、广东、香港,还去了秘鲁库斯科、希腊雅典、美国纽约等地。有时候文物本尊的档期排不过来,连复制品都被借走了。

在北京大运河博物馆,观展队伍绕成好几圈“贪食蛇”;在上海博物馆,这对“出差搭子”拥有超100万观展人次,首批预约名额5分钟内抢完;今年5月,一位百万粉丝的巴西网红在Instagram上发布“三星堆—金沙文化”盲盒开箱视频,一天之内收到了500多封葡萄牙语“情书”,字里行间充满对古蜀文明的向往与惊叹。

社交媒体截图。图据 三星堆博物馆

“出差”文物中,有档期提前预定满世界飞的,也有突如其来“说走就走”的。

2023年春节前,杭州博物馆库保员沈焱接到一个特殊任务:在年初一前把一批江南玉器送到安徽的宿州博物馆。

那会儿春运的车票和机票早就被抢空了。文物运输公司的车队里有几个皖北老乡,正打算回家过年,当即就应了下来。“平时8小时的路,因为过年堵车,硬生生开了13 个小时。”沈焱记忆犹新,直到除夕凌晨2时,载着玉器的卡车才缓缓挪进宿州地界,那天他们在宿州博物馆布展到夜深。

“一想到新年第一天,当地老百姓就能欣赏来自浙江的玉器,感受江南文化,我觉得这一趟星月兼程很值得,也很有纪念意义。”沈焱说,那一刻卸下了满身疲惫。

当玉器在玻璃展柜灯光下泛起温润的光,他十分感慨:“让文物从博物馆的库房深处,走入观众的视野和心中,它们的生命才真正延长了。”

外借如出访

恒温20摄氏度的悉心呵护

实际交流中,江南玉器这类火线“出差”很罕见。由于文物的稀缺性和不可复制性,外借特别讲究。杭州博物馆藏品部副主任董艳芳透露:“材质脆弱和处于休眠期的都不能外借。比如书画丝织品类对温度和湿度敏感,类似女孩子怕晒,光照一段时间要回库房‘睡美容觉’,休眠期长达两三年。”

具备出借条件的文物,双方会像出访一般协商很久。

首先,外单位得出具商借函,附上展览主题、借用时间、博物馆简介、意向借用清单。

博物馆藏品管理部门则需确认三个问题:文物在库还是在展?保存状态是否适合长途运输?属不属于休眠期?审核通过、同意外借后,库保员就要上门现场踩点。

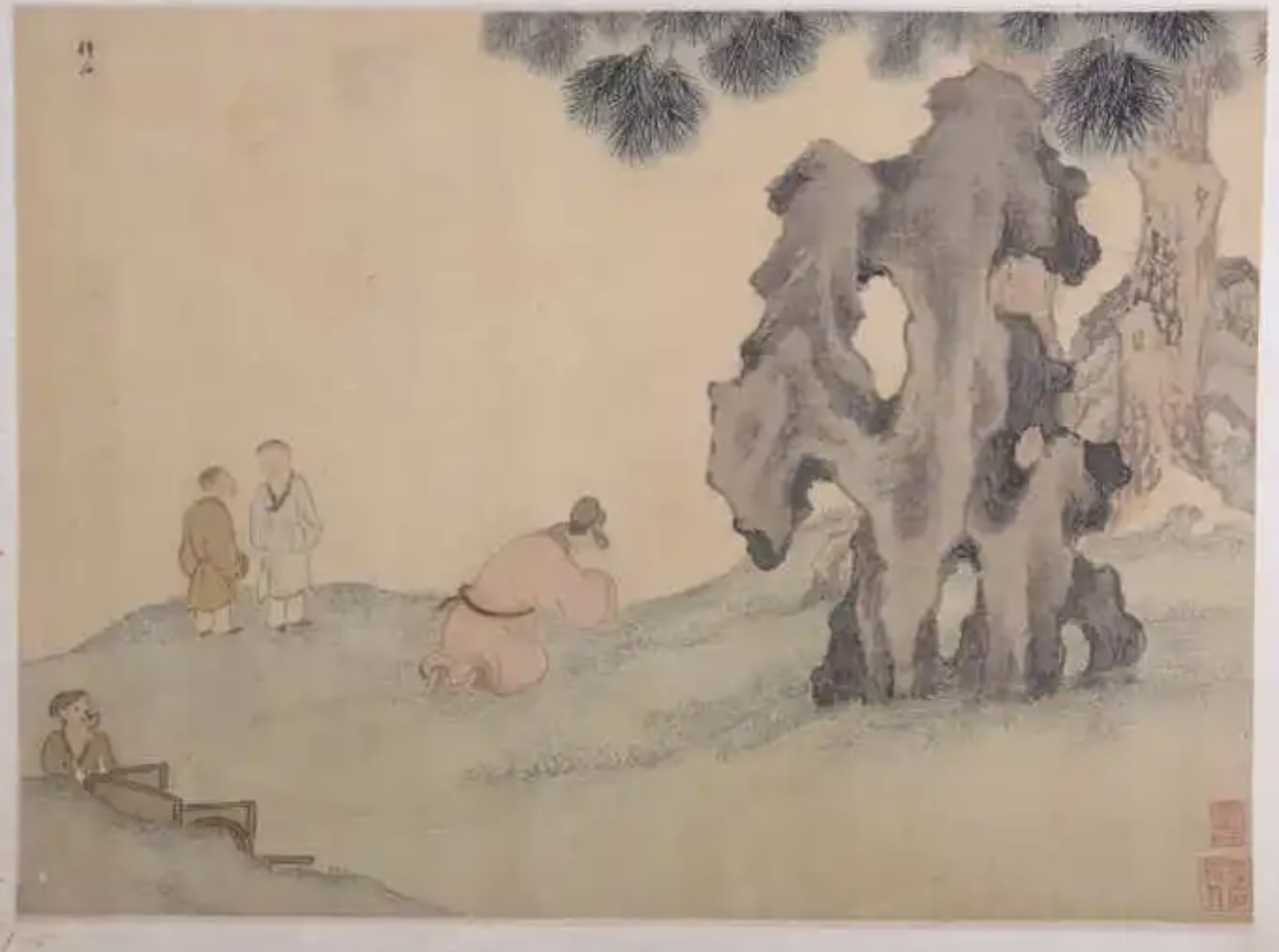

杭州博物馆“赏石记-馆藏赏石题材书画展”的部分展品。受访者供图

去年,临安博物馆想整体借用杭州博物馆的“赏石记-馆藏赏石题材书画展”,这可把策展人兼库保员沈焱忙坏了。

他带着温湿度检测仪在临安博物馆转了整整一天:光照是否超过50勒克斯?如果超过这个临界值,纸质文物会产生光老化,发黄变脆。温度是否保持在20摄氏度?湿度是否维持在50%-55%RH区间?展柜消防系统是否达标?24小时监控有没有死角?展柜尺寸得仔细丈量到毫米级。确认所有条件符合要求后,双方才签订借展协议。

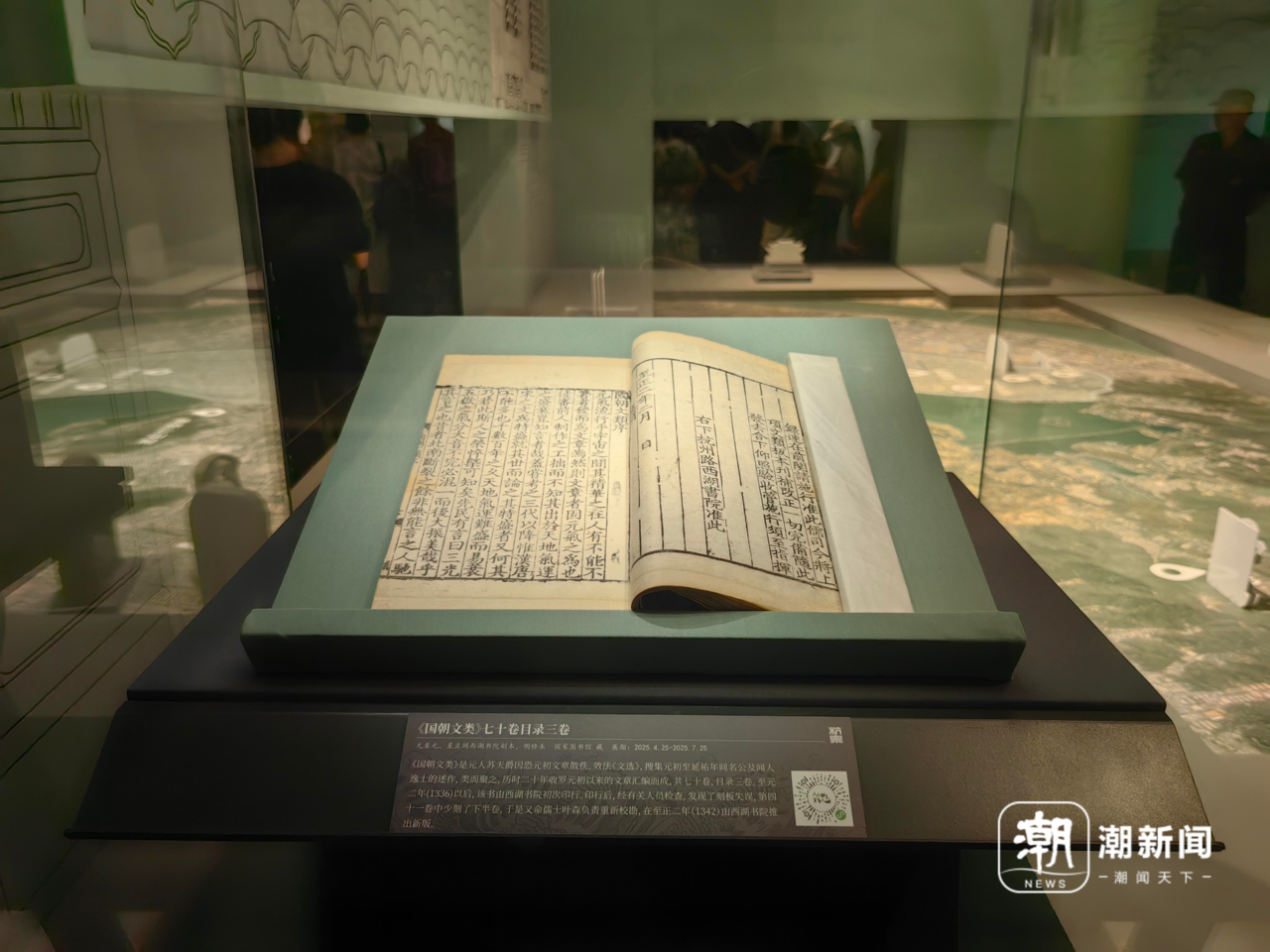

杭州博物馆从国家图书馆借来《国朝文类》七十卷目录三卷,展示页面上有“右下杭州路西湖书院准此”。孙磊 摄

董艳芳带着记者到杭博展厅逐一介绍:“有些文物结构复杂,由好几个部分组合,直接摆放不太稳固,需定制支架来辅助展示。我们借用海盐县博物馆的元琴时,就把支架一并借来,确保展示安全。”而宁波弥勒博物馆向杭博借用明代仙童铜烛台时,也把定制支架一起运走了。

杭州博物馆目前的6000多件纸质文物由沈焱负责保管。从元代文人墨宝到明清扇面小品,每件藏品的“脾气”,他都要了然于心。

“这个囊匣,是为丝织品做的,里面垫着无酸纸,连泡沫凹槽的弧度都得严丝合缝。”沈焱拿起一个古朴木盒轻轻打开。此外,运输时每件书画都得“住单间”,绝对不能挤压。

“去年有幅清代梅花图借展,点交时我们连花瓣上的一处虫蛀都标出来了,双方签字画押,责任才算厘清。” 沈焱介绍,从文物点交、封装到上锁,双方博物馆各有两位专员紧盯细节,运输公司的押运员手持记录板,6双眼睛的目光交织,直到一次性锁条“咔嗒”扣紧,才算完成交接。

张明君的团队在布展。受访者供图

在“让文物活起来”的国家政策推动下,“博物馆热”持续升温,文物物流需求激增,成为物流行业的新蓝海。

倘若你在路上瞥见一辆厢门喷漆“珍品”“展览”字样的冷藏车,它大概率是运输文物的。上海澜卓展览服务有限公司项目负责人张明君介绍,一辆采购价10万元的卡车,光改装就得再投入20万元。车厢要维持恒温恒湿,还需安装全自动升降平台,密封性需比普通冷藏车更好;装文物的航空箱自带防火防雨功能。

针对文物的不同属性,技术细节也得调整。比如运输明清瓷器时,会通过3D自动成像技术实现文物数字化存档,为运输前的风险评估提供数据支撑。在运输青铜器时,采用RFID芯片与压力感应薄膜结合的智能包装箱,能实时监测文物受力状态,可以预警因车辆急刹导致的局部压力超标。

一名文物护送员在冷藏车内使用液压车搬运木箱。受访者供图

以杭州博物馆的元代大展为例,从辽宁到杭州的运输花了三天,全程路线和停靠点都经周密计划。 “白天卡车限速80码,专挑高速跑;晚上必须停在封闭式博物馆,全程24小时GPS监控。” 张明君记得,一早从辽宁出发,第一天停靠在首都博物馆、第二天落脚在枣庄市博物馆,这两个中转站就需提前半个月发函申请,经馆方盖章确认后才能过夜停靠。

“我们曾接到一个特殊的任务:一辆4.2米长的冷藏车,只运一本小小的藏书,从温州到北京,全程花了几万元。”张明君给文物当“镖师”已有七八年,护送过长三角多地博物馆的珍品,也曾受佳士得、保利等拍卖行委托,运输稀世藏品。在他看来,文物没有大小之分,“哪怕是一枚微小的瓷片,该走的流程一步都不能省。”

张明君团队护送文物途中在枣庄市博物馆停靠。受访者供图

信任与共赢

270万人次的200亿元消费

可见,文物“出差”是一项复杂的系统工程。它所触发的蝴蝶效应,不仅停留在文物展示、文化传播层面,更实现了多元渠道和形式的文化交流与共享,实现更多领域的共赢。

对于自筹资金举办“古埃及文明大展”的上海博物馆而言,从跨境运输、文物保险到各类技术服务支撑,所有的开支加在一起,是一笔不小的成本。

那么办这个展亏了吗?相反,还赚了。从账面看,由中埃双方团队逾800人策划的这场跨国大展,实属叫好又叫座。

褚晓波表示,预计8月17日闭幕时观众总数将超270万人次,这比2019年上博全年观众220多万人次还要高出22.7%。“我们调研测定的门票价格为148元(普通票)和74元(优惠票),每次门票预约一开放就被秒空。一个收费展览获得超过200万人次观众,在全球博物馆范围内也是史无前例的。”他认为,这充分凸显了中国博物馆的决策能力。

观众选购古埃及文明大展的文创产品。图据解放日报

门票之外,这次埃及大展推出1200余款文创产品,销售总量近265万件,开展文创活动449场,覆盖观众近23万人次,文创活动及周边衍生产品等总营收超5.8亿元。

获益的不仅仅是博物馆。788件“出差”来沪的埃及文物,组成了“一站式”文旅体验新场景,带动城市综合消费超200亿元。埃及旅游和文物部也表示,大展举办以来,中国游客数量增长了65%。

观众参观古埃及文明大展。图据 解放日报

被借到海外的中国文物,其展览同样一票难求。

2023年6月起,“不朽的玉甲——中国汉代文物精品展”于2023年6月起在匈牙利巡回展出超过一年,掀起“排队购票参观中国文物”的热潮,仅首站塞格德一城就迎来超5万人次参观,而当地常住人口也就约16万。

中国文物学会文化遗产传播委员会主任高蒙河认为,文物“出差”,由传统的“在地观展”变为“跨地域传播”,实现了由“一枝独秀”变成“共建共享”,这种转化,扩大了文物所在地的影响力和传播力。

褚晓波则对埃及文博界同行的一番话印象深刻:“这次我们历史性地实现了两个首次。第一是把文物出借境外举办展览,原则上不超过300件,但借给中国788件。第二是展出了一批刚刚在萨卡拉地区出土的文物,一般出土文物在完成学术研究、移交给博物馆之前,是不能公开展出的。”而埃及政府打破先例,把最新考古发现一手材料出借给中国。

这充分说明,文物“出差”的终点,不是观看而是理解,不是展示差异而是建立信任、寻找共鸣。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。