今天(9月10日)是属于TA们的节日。

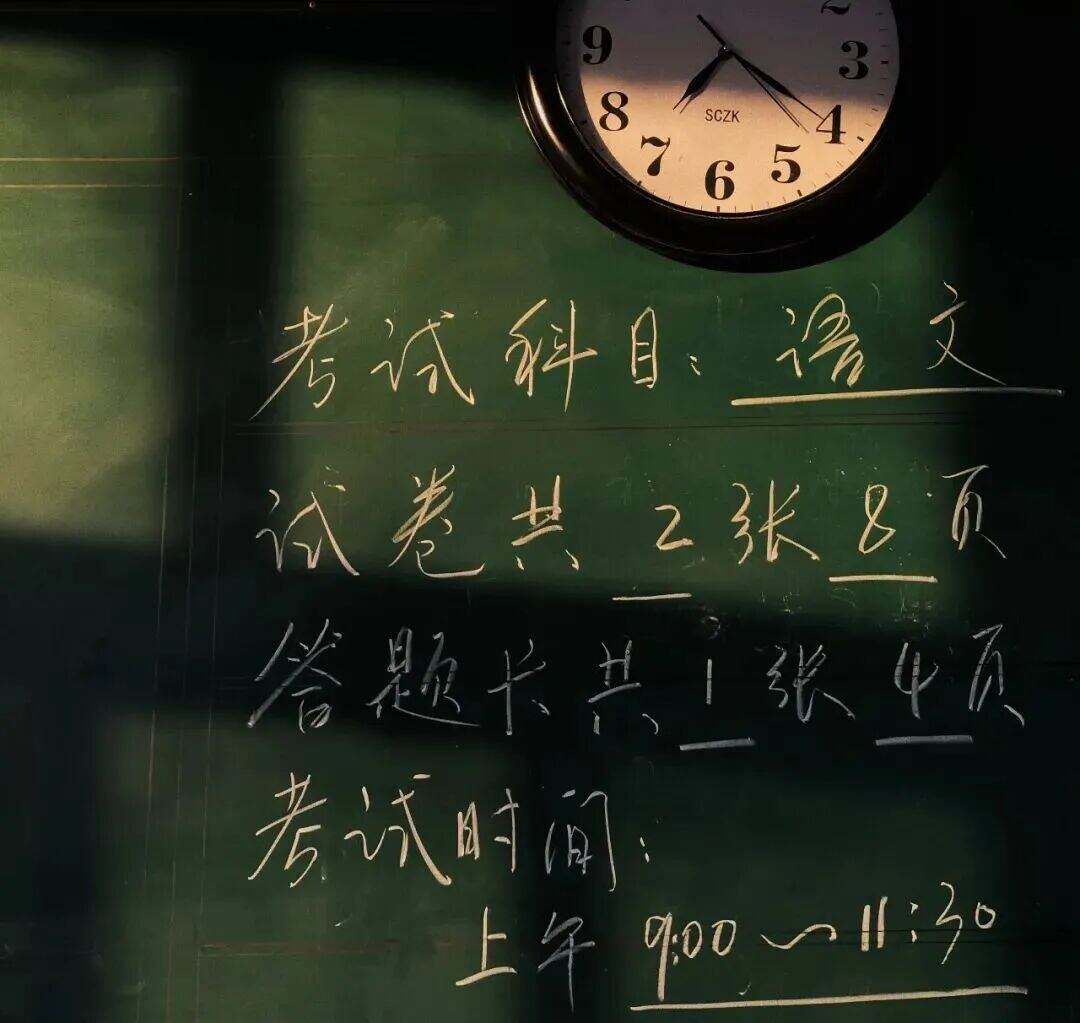

清晨,班级群、朋友圈里的声声祝福,或许会将你拉回那段青葱时光——粉笔屑飘散的午后,黑板上未擦尽的习题,同桌的窃窃私语,还有那个站在讲台上,仿佛胸怀整个世界的身影。

TA们,有一个共同的名字,叫先生。这声呼唤,从风云激荡的岁月深处传来,厚重如史,温润如诗。

一

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。”鲁迅先生此言,用来诠释师者之心,颇为贴切。

百年前,山河破碎,国将不国,一群心怀理想的“大先生”,以笔为枪,以学为盾,以课堂为阵地,为这个古老民族寻找着新生之路。

曾参与创办时务学堂的谭嗣同在戊戌变法失败后慷慨直言,“各国变法,无不从流血而成”;康有为在《大同书》中一笔一画勾勒从胎教至大学的教育乌托邦;梁启超一句“少年强则国强”,如惊雷唤醒一代国人。

在北京大学,先生是一群燃灯者,为人们点亮心灯。电视剧《觉醒年代》中,蔡元培“三顾茅庐”请陈独秀任教的画面让不少人动容。而在真实的历史中,蔡元培在正式出任北大校长的当天便到陈独秀的住处拜访,后续多次造访终请得陈独秀任北京大学文科学长。随之而来的,还有李大钊、鲁迅、胡适、刘半农……先生们点燃新文化运动的火把,不只是要教人识字读书,更是要推动人们的思想启蒙与解放。

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”清华大学校长梅贻琦携一众师生,在动荡岁月中南下千里,开启了“教育史上的长征”。同样步履坚定的还有浙江大学校长竺可桢,他于抗战烽火中率领全校师生,历时两年半、跋涉五千余里,在庙宇祠堂中坚持教学科研,在硝烟中守护中国人精神的火种。

从西南联大“刚毅坚卓”的校训,到陶行知“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤诚,再到竺可桢“以理智为依归”的践行——先生如同参天大树,以浓荫庇佑着中国近现代教育在风雨飘摇中屹立不倒,也引领一代代学子走向“无穷的远方”、走进“无数的人们”。

二

“先生”二字,重如千钧。这重量,源于“一生择一事,一世慰人心”的执着与温柔。

先生如您,是荒原上的播种者。1945年,河北乡村教师胡庆瑞的父亲胡金锜,创办了村里第一所小学。子承父业,胡庆瑞也坚持在村里执教。乡村的夜晚寂静但生动,胡庆瑞在家门口的枣树枝头挂上马灯,光晕下,村里的青壮年围坐识字,那是贫瘠年代里最动人的启蒙图景。胡家四代人出了二十余位乡村教师,他们如微光汇成星河,静静照亮乡野求学路。而在四川大凉山,罗滢老师将自家茅草屋改建为学校,她曾说:“当时自己只有一个念头——圆孩子们一个上学梦。”在教育资源相对匮乏的地区,先生们以心织梦,让知识的种子在绝壁上生根发芽,让“看见世界”成为一代人命运转折的起点。

先生如您,是拨开阴霾的擎光者。张桂梅校长的故事,是一首以磨难谱就、以坚持吟唱的长诗。她以病躯扎根贫困地区数十载,创办全国第一所全免费女子高中,用近乎极限的执着,将两千多名女孩送出大山。还有特殊教育学校教师刘玲琍,三十多年来守护在“折翼”孩子身边,以无尽的耐心叩响孩子们的心门,让被命运按下静音键的生命,重新演绎出自己的旋律。

先生如您,是将生命燃成星光的人。中国人民大学哲学院教授朱锐在患上癌症后的最后岁月,仍坚持站在讲台前,他说:“如果我哪天倒在课堂上,大家不要为我悲伤,而要为我感到骄傲……”他用生命,为学生们讲授庄重无比的“最后一课”。中国高等教育学学科开拓者与奠基人潘懋元教授,将生命与教育事业融为一体,成为讲台上闪亮的坐标,他曾说:“假如有第二次生命,我还是愿意当老师!”

时代更迭,讲台变换,先生始终奔赴在点燃下一盏灯的路上。正如蔡元培所言:“教育者,养成人格之事业也。”先生,远不止于授业解惑——他们教我们跌倒后如何继续前行,更教我们如何接过那火种。

三

教育,是一场温柔而坚定的守望。今天,千千万万的普通教师,或以日复一日的坚持守护教育的温度,或以匠心成全品格的塑造,在城市乡村,在高原海岛,不断延续着先生之光。

是你们,守护孩子做梦的权利。或许没有镜头聚焦,但你们总是用最朴素的方式,为我们推开一扇扇看世界的窗。也许你是一位普通的语文老师,却在讲解《红楼梦》时眼中闪烁着光芒,带我们领略文学之美;也许你是一位平凡的数学教师,却用一句“我相信你能解出来”的鼓励,点燃了我们探索未知的勇气;也许你是一位音乐老师,以敏锐的眼光发掘着我们的天赋并加以引导,让未来拥有了更多可能。就像纪录片《风起前的蒲公英》最后呈现的那样,老师带着学生在木盒子里种下新的种子。在校园生活的无数个日常里,你们同样带着我们不断种下梦想的种子,让我们的梦想如蒲公英一样飞向远方。

是你们,安放每一颗年轻的心。山西省晋城一中校长张建国曾因带着学生跳操的视频走红网络。体育老师出身的他擅长“读心术”,他在教室里放置“大白”玩偶,告诉学生:“把它当我,难过了抱抱,生气了就捶。”张校长的温暖并不是个例——还有那么多像他一样的老师,会允许我们在疲惫的学习中偶尔“开个小差”;也会在某位同学哭泣时,轻轻递上一张纸巾;或是在晚自习后,默默守候最后一位学生离开教室。因为你们深知,真正的好老师,教人知识,更教人如何“好好长大”。

是你们,点亮了我们眼中的光。你们的光亮藏在那一个个平凡的瞬间:一本悄悄塞过来的好书,一句写在作业本上的“你很特别”,一个相信的眼神,一次用心的倾听……这些看似微不足道的瞬间,却在我们的心中掀起了波澜,甚至改变了我们人生的轨迹。教育,从来不只是宏大的叙事,它更发生在这些安静、琐碎却又弥足珍贵的刹那之中。是你们,用光点亮光,鼓舞我们成为“把光传下去”的人。

先生们的身影穿梭在历史的长卷中,从战火纷飞到海晏河清,从启蒙救亡到立德树人。先生的故事从未结束,它只是从一代人的青春,转化为另一代人的芳华;从一种使命的完成,延伸为另一种理想的启程。

致敬所有过去、现在、未来的先生们,你们站立的地方,就是教育发生的地方!

“先生,您好。”这声问候,此去经年,依旧滚烫。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。