夏日炎炎,生活中最离不开的就是电。发电这件事,也在悄悄改变。

最近,由国家能源集团开发的全球首个千亿级发电行业大模型——“擎源”在北京正式发布。

作为发电行业首个专业大模型,“擎源”的上线,相当于为全国发电厂配备了一个潜力无限的AI“超脑”。

“擎源”发布。受访者供图

它是运维专家,可以精确感知一丁点不正常的苗头,大大降低电厂出故障停电的风险,让日常用电更稳当;

它也是精算能手,可以瞬间算出哪个发电厂在什么时候发多少电最划算、最省煤,让每一度电都“物美价廉”;

它还是调度大师,能让同一系统内的煤电、风电、光伏等各种类型电厂配合得更好,就像指挥一支乐队,让电稳稳当当送到千家万户和工厂车间。

“擎源”如何诞生?有了大模型,“发电狂魔”又将开启怎样的实力进化?

能听懂发电“行话”的大模型

说到大模型,人们很自然会想到DeepSeek。同是备受业界关注的大模型代表,“擎源”与其最大的区别在哪?

“如果把DeepSeek等基础大模型比作博览群书的‘本科生’,那行业垂直模型就是受过严格实训的‘研究生’,知识面不一定比‘本科生’广,但在文本互动、思维决策模式上都更精通专业,而且能完美融入行业运作系统。”国家能源集团电科院副总工程师常金旺解释道。

常金旺有着35年的电力行业从业经验,是位资深的发电专家。他告诉记者,我国发电产业发展迅捷,但行业目前面临的挑战也恰是由规模和业务创新带来的。

“应用场景越来越多,数据总量越来越大,要提质增效,就必须提升整个发电系统的管理和决策能力。”

作为链主型央企,国家能源集团下属1000余家生产单位拥有超过5000台发电机组,风电、火电装机容量全球第一,实力很强。

可饶是如此,在装备维护、电力调度、电力交易等环节,企业上下还是存在很多痛点难点,不少作业、决策模式仍很传统。

“我们一直在讲能源行业数字化、智能化,大模型的建设实际上就是应对超大规模业务体系和能源转型的一次智能化技术跨越。”常金旺说。

大模型研发场景。受访者供图

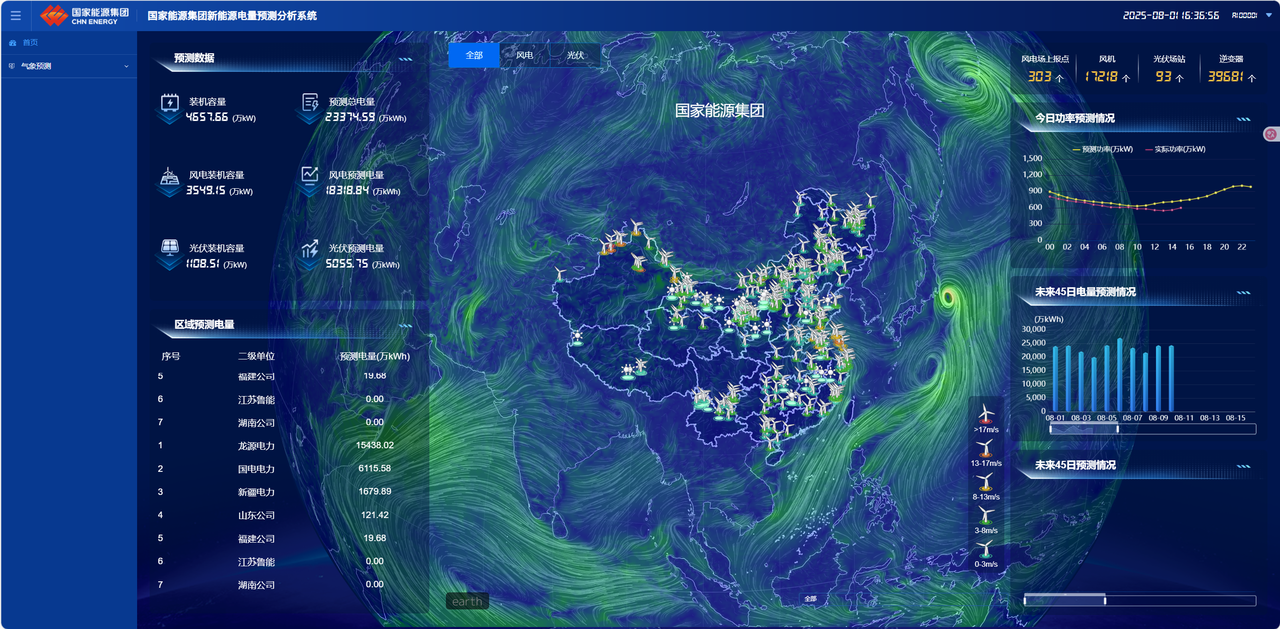

国家能源集团总部硕大的电子屏幕上,成千上万座发电场站汇聚成一条璀璨星河。“擎源”开发遇到的首要难题,就是如何让大模型和发电机组无障碍“交流”。

“要让行业大模型帮上忙,那它必须要‘懂行业’。”国家能源集团数智科技公司研发工程师罗玮这句话,道破“擎源”开发的关键。

懂行业,首先要听懂行业的“行话”。罗玮说,通用模型在涉足发电行业时,有可能会对“锅炉负荷调整”“配煤掺烧规则”等术语产生理解偏差,还可能为“今天煤质咋样”这类含糊不清的提问而“困扰”,造成算力浪费。

对此,“擎源”团队花了6个月时间,搜集整理了超过700T的行业资料,并从中清洗出450G的高质量数据集,覆盖了文本、视觉、时序、语音等多种类型。

“目的就像是让擎源能够同时摸到‘大象’的鼻子、身体和腿,还能听到大象的声音。”罗玮告诉记者,通过意图识别智能体开发,擎源已能轻松搞定对各种发电问题的分类、澄清和确认,“准确率超过83%。”

一个优秀的行业大模型还必须能“即插即用”。“擎源”团队专门训练了一种自主学习推理的调度算法,就像“智能会诊系统”,哪怕“不太懂电脑”的发电厂员工也能轻松上手。

勇闯无人区,从来就不是一件容易的事。“我们先后反复迭代了上百个算法版本。”国家能源集团下属龙源工程技术公司数据资源所副主任工程师党旗颇有感触地说。

记者采访了解到,“擎源”建立了一套能自我学习和调整的电力决策系统。“如果把发电行业比作一辆加速向‘绿色智能’转型的汽车,大模型就是它的‘引擎’。”国家能源集团科技与信息化部数据资源处经理闫计栋向记者生动描述。

据统计,截至2024年底,我国13家主要能源电力国央企共计发布了25个垂直大模型,覆盖电网调度、煤电生产、核电运行等场景。其中11家能源电力央企已明确推出“AI+大模型”战略。

更“聪明”地发电

装上了强引擎的“发电狂魔”,将如何进化?

“大模型或许无法突破人类的知识上限,但提升我们知识经验的下限非常有效。”常金旺告诉记者,“擎源”的价值,就在于借助海量数据和多样化场景,探索技术能力与行业实际需求相结合的新路径,为国计民生发出更多更安全的电、更“聪明”的电。

时值汛期,水电站的库位调度一直是发电人最为焦虑的一件事。

曾在大渡河流域水电开发公司工作的工程师杨柯告诉记者,过去他们至少需要两个人才能调度一座水库,而借助大模型的持续学习“进化”,“一人就能调度梯级8座水库,且库位调度误差可控制在10厘米以内。”

原来,大渡河深嵌于崇山峻岭之间,总计近千公里的径流范围内,依次分布着多达11座梯级水电站。

水电站不仅要发电,也是水利调峰蓄洪的关键基础设施。由此,杨柯和同事们经常要做一道多维条件的极端复杂的“数学题”——

“怎样在降雨到来之前,将流域上的各座电站实现精准调度,使其既能保障防汛安全,又能发出尽可能多的电?”

电量预测分析。受访者供图

7月中旬,大渡河流域就经历了一场强降雨。“擎源”7天前就预测到了暴雨洪水过程。

“它根据实时水位、未来来水情况自动判别下游群众面临的防洪风险,接着,调度水库降水位运行,腾出库容,准备迎接洪水,最后,迅速决策出每座水库什么时候拦蓄洪水、什么时候开闸泄洪、每个闸门泄洪量是多少。”杨柯解释。

这几年,随着风光资源大规模并网,人们越来越需要借助水电、火电等平衡新能源发电的不稳定性,这也让原本就高难度的水位控制与火电调峰响应,变得更加复杂。

“大模型”是怎么干的?

“在新能源出力降低的瞬间,‘擎源’就能分析水火调节能力,推演未来15分钟水电坝上水位、出库流量,火电主汽压力、一次风压等数据,从而建议相关发电机组调整参数。”杨柯介绍,整个过程只需几分钟,而电网本身并不会因此产生负荷波动,这就确保了全国工业企业的生产安全。

不仅是产能调度,设备检修也是发电行业的一大痛点。以风机核心部件齿轮箱为例,全行业每年因各种原因失效的齿轮箱有16000多台,更换一台就要100多万。

“油管堵塞常常是从一些不易察觉的状态异常开始的。”全国五一劳动奖章获得者、龙源电力新能源培训中心总培训师王建国介绍,比如当前油温68摄氏度,正常值应为65摄氏度,超了3摄氏度,“按一般员工经验这并不值得大惊小怪,但如果是经验丰富的检修工程师,很可能提前判断设备的安全隐患,把问题掐灭在苗头状态。”

现在大模型可以发挥实时监控的作用,不仅提示什么时候该修,还能自动生成检修方案。“不但能快速提升人员维修能力,还能统一作业标准,这对整个行业发展非常重要。”王建国说。

大模型进阶还有多少可能

记者获悉,目前,“擎源”已在安全环保、电力交易、产调中枢、设备检修四大业务领域成功应用,围绕13个场景部署了超过40个智能体。经过全国179个试点电站的应用,仅半年就精准发现缺陷2600多条。

当然,相比千亿级发电行业大模型的开发定位,“擎源”要精进的技术领域还有不少。

“当前大模型在预测、设备检修方案制定等场景表现优异,但在需要毫秒级响应的工控场景中效果尚不理想。”国家能源集团电力产业部运行分析处经理王安认为,未来可通过模型蒸馏技术,将大模型能力“浓缩”为轻量级模型,部署至生产一线实现本地运行,满足特定场景的毫秒级响应需求。

时效依赖于数据的获取和处置效率,而数据正是所有能源行业大模型要推广应用的痛难点所在。

纵观目前已推出的能源大模型,无不是以数据为核心来塑造专业竞争优势。

中国石油携手中国移动、华为、科大讯飞发布的昆仑大模型,技术底座整合了500TB行业数据集与1950P算力资源,让测井等核心业务更轻松;为开发大模型,国家电网打造了类型最全、质量最高的行业样本库。

设备检修。受访者供图

北京金融科技产业联盟理事王维认为,当前大模型对物理世界的理解仍显薄弱,突破当前以文本为主的交互模式,多模态融合与推理效率持续进阶将是关键。

“真实场景是最好的技术验证场,产业数据才能反哺模型进化。”王维举例说,我国首个农业大模型“雄小农”就整合大量农业专家经验与一线生产、交易数据,能对未来3个月至6个月的农产品市场价格走势作出预测。

清华大学能源互联网研究院副院长高峰长期研究能源行业的数智化转型。在他看来,AI的价值在于可加快推动传统产业向数据驱动模式转型。

“这不仅仅是在装备上部署多少个传感器的问题,而是需要让机器‘会说话’,甚至‘会写字’。”

高峰解释,数字原生传感器采集到的是机器的表情,少数是手势,但离语言都很远,如果让机器能在开发的过程中就嵌入语言功能,那大模型的简单标注就可以升级为规范描述,从而精准反馈机器的运行状态和需求。

“这不仅有利于提高大模型的决策效率,也能强化不同厂家、类型机器之间的互联互通。”

技术之余,高峰十分关注AI大模型对国家能源新生态的构建价值。他建议央企以大模型建设发布为契机,更好发挥链主作用,以数据为基础深度打通上下游的产业链、创新链。

“在此过程中重点是解决不同企业间的业务壁垒和数据安全问题,同时也要梳理出合理的大模型应用利益分配机制,一方面让行业大模型降低使用门槛,普惠中小企业,一方面也要保障龙头企业的权益,让大模型技术优势转化为商业价值。”

数据显示,2024年我国中央企业人工智能产业投资增速达46%,在能源电力等重点领域已部署超过500个AI应用场景。

“擎源”等大模型将如何驱动中国能源工业驶向新蓝海?值得世人期待。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。